Une semaine sainte sans sacrements ?

Situation inédite, non prévue par les rubriques, non envisagée par les cérémoniaires, non anticipée par les coutumiers des différents diocèses ou communautés religieuses… Faire ses Pâques, c’est bien ordinairement recevoir le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, ainsi que celui de l’eucharistie ; et c’est « de précepte » ! Et cette année ce sera probablement impossible pour la plupart d’entre nous.

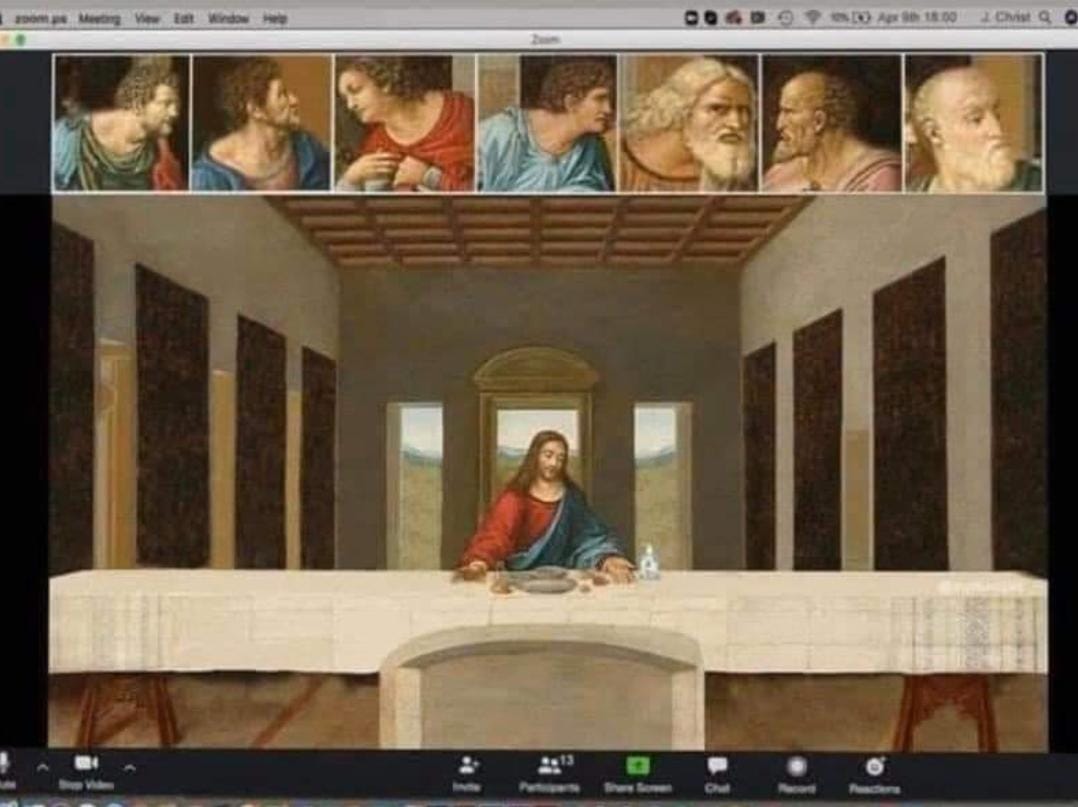

Il faut bien prier pourtant. Et plus que jamais il faut élever vers Dieu notre supplication, comme l’encens lors du sacrifice du soir. Nous savons bien que notre clergé, confiné comme nous offre quotidiennement la messe à nos intentions, « pro populo », (pour le peuple). Nous suivons les célébrations au travers des réseaux internet, de la télévision. Mais être devant un écran, est-ce l’équivalent de se déplacer, se rendre en présence du Christ, Le toucher ? L’entendre parler par le sacramental de la liturgie de la parole ? Quelques-uns d’entre nous auront peut-être l’impression, par le truchement de technologies, de faire de leur mieux dans l’accomplissement de leur devoir envers Dieu, en assistant à une célébration mise en œuvre, à distance, par un autre. Vous avez compris, si je pense que c’est mieux que rien, je pense aussi que ce n’est pas suffisant, surtout à l’approche de la Semaine sainte et de sa liturgie si particulière et si forte. Or, il y a des moyens, en tant que simples laïcs, de mettre en œuvre la liturgie, sans clergé et spécialement dans un contexte familial, la famille étant une Église domestique, une « Ecclesiola ».

D’abord par la célébration des heures. Il faut rappeler que la célébration de l’office divin n’est pas l’apanage des prêtres. Bien au contraire, c’est en quelque sorte le privilège et le devoir du baptisé, qui la célèbre validement, et s’unit ainsi à la prière de l’Église de façon efficace. Il y a en effet quelques phrases qui sont réservées au prêtre (le Dominus vobiscum / « le Seigneur soit avec vous » et la formule trinitaire de bénédiction aux grandes heures). Mais les rubriques prévoient la célébration de cette liturgie des heures sans prêtre, et c’est bien ce que font ordinairement les moniales ou les religieuses de façon générale. Une religieuse par définition n’est pas plus membre du clergé que vous ou moi. Et pourtant, nous connaissons de magnifiques liturgies dans les monastères féminins !

En particulier, pour nourrir la prière la mise en œuvre de la liturgie nocturne est spécialement recommandable. Depuis la réforme liturgique qui a suivi le Concile Vatican II cette liturgie encore appelée « office de lecture » selon le cursus séculier, peut-être, sur concession, célébrée pendant la journée. Lectures bibliques et patristiques avec leur répons, se succèdent, ainsi qu’une psalmodie. Elle a une forme « protracta », c’est à dire « allongée » pour une célébration plus solennelle lors des fêtes de premier ordre. Pendant la semaine sainte, cet office peut prendre – deux fois, le vendredi et le samedi saint – la forme de « Ténèbres », avec un rite tout à fait particulier d’extinction progressive de 15 chandelles, au cours de cette célébration nocturne accolée à l’office des Laudes du matin où 15 psaumes sont chantés, et accompagnée de 9 leçons et 9 répons. C’est hautement traditionnel et pendant des années, ce fut un événement majeur pour la vie des grandes paroisses et des communautés religieuses. Rien n’empêche de mettre ce rite en œuvre chez vous, en famille, pour une prière et une méditation longue les soirs des jeudi saints et vendredi saint. Le problème que nous avons tous est une sorte de lentille déformante sur cette liturgie des heures à cause de la façon dont elle a pu être célébrée lors des (200) dernières années. En outre, l’office divin depuis les années 1970 est surtout compris ou en tout cas conçu avant tout comme une dévotion personnelle du prêtre, qui doit « s’acquitter du bréviaire individuellement ». Or rien n’est plus contraire à l’esprit même de la promulgation du nouvel office divin par Paul VI par sa lettre apostolique Laudis Canticum. C’est un héritage malheureux de la théologie du ministère du prêtre diocésain à la sortie de la grande époque janséniste du XVIIème au XIXème, et dont notre prière publique subit encore aujourd’hui les conséquences malheureuses, si on ne tient pas compte de la tentative de renouveau liturgique du XXème siècle qui a vu son pic de succès entre les deux guerres. Évidemment ce qui est dit ici est également valable pour les grandes heures (laudes et vêpres) pendant toute la grande semaine.

Mais vous l’avez compris, il y a probablement également des moyens plus fructueux de mettre en œuvre une liturgie pascale à partir des grandes célébrations ordinairement sacramentelles du Triduum. L’expérience de la Messe sans sacrement existe dans les usages reçus depuis des années. Rappelons que la participation à la Messe dominicale est de précepte, mais la communion ne l’est pas – sauf à Pâques. On peut donc en tant que laïc envisager d’unir notre prière à celle de l’Église en ces jours saints, même sans prêtre. On ne parlera cependant pas d’ « ADAP » puisque « l’assemblée dominicale en l’absence ou attente de prêtre » sous-entend avant tout… une assemblée, dans une église. On parlera de messe sèche ou « missa sicca » ; c’est un usage qui en cas de nécessité peut être considéré comme légitime, et qui est décrit par Durand de Mende, le grand liturgiste du moyen âge :

[le prêtre] peut, après avoir pris l’étole, lire l’épître et l’évangile, dire l’oraison dominicale et donner la bénédiction : de plus, si par dévotion et non par superstition, il veut dire tout l’office de la messe sans offrir le sacrifice, qu’il prenne tous les vêtements sacerdotaux et qu’il célèbre la messe dans son ordre, jusqu’à la fin de l’offrande, passant outre la secrète, qui appartient au sacrifice. Mais il peut dire la préface, quoiqu’on paraisse y appeler les anges à la consécration du corps et du sang du Christ. Cependant, qu’il ne dise rien du canon, mais qu’il ne passe pas outre l’oraison dominicale et ne dise pas ce qui suit qu’on doit dire à voix basse et en silence ; qu’il n’ait ni calice, ni hostie, et qu’il ne dise ni ne fasse rien de ce qui se dit ou se fait sur le calice ou sur l’eucharistie.

Guillaume Durand de Mende (trad. Ch. Barthélémy), Rational ou Manuel des divins offices de Guillaume Durand, Paris, Louis Vivès, 1854, t. II, p. 13.

Il s’agit simplement de reprendre cet usage qui été longtemps en vigueur et qui est toujours à l’honneur chez les Chartreux. La différence c’est qu’ici, la seule communauté qui y participe est la communauté familiale et non la communauté paroissiale ou religieuse ; et que sans prêtre il n’y a évidemment pas d’ornements liturgiques. N’oublions cependant pas de bien nous habiller…. En utilisant avec application et sérieux les textes que nous donnent l’Église, nous nous unissons à elle dans l’espace et le temps :

« Heureux (…) celui qui prie avec l’Église, qui associe ses vœux particuliers à ceux de cette Épouse, chérie de l’Époux et toujours exaucée ! » (Dom Prosper Guéranger, préface générale à l’Année liturgique).

Tout cela vaudra donc bien mieux que de petites dévotions. On veillera bien sûr à ne pas tomber dans le folklore ou les abus qui ont parfois attiré sur la pratique de cette « messe sèche » une suspicion bien compréhensible. Pour l’anecdote, sachez que l’usage de la messe sèche sous la responsabilité du père de famille est tout à fait courante chez les vieux catholiques qui n’ont plus de clergé. Ce n’est pas fantaisiste.

Concrètement, il s’agit d’omettre tout ce qui relève du sacrifice eucharistique et se cantonner à ce qui relève légitimement du sacerdoce commun des baptisés : tous les chants peuvent y trouver leur place, y compris l’offertoire, puisque c’est un sacrifice de paroles que nous offrons. Le chant de la préface y est légitime, sans le « Dominus vobiscum » / « Le Seigneur soit avec vous » (notons que l’Exsultet, qui n’est finalement qu’une préface largement allongée et solennisée est chantable en cas de nécessité, par un laïc d’après les rubriques du Missale romanum 2002 :

|

Si vero, pro necessitate cantor laicus Præconium annuntiat, omittit verba Quaprópter astántes vos usque ad finem invitationis, necnon salutationem Dóminus vobíscum. |

Si vraiment, par nécessité, un chantre laïc devait annoncer l’annonce de la Pâque, il omet les mots ‘Quaprópter astántes vos’ jusqu’à la fin de l’invitation, ainsi que la salutation ‘Dominus vobiscum’. |

On peut en inférer sans difficulté que ce qui est préconisé ici vaut également pour la préface).

On omet donc de la liturgie tout ce qu’il y a entre le Sanctus et le Pater, en n’omettant par contre pas de mettre en œuvre une prière universelle (évidemment avec la forme prévue). Remarquons justement qu’une forme institutionnalisée de ce qui ressemble fortement à une messe sèche existe bel et bien dans le missel romain actuel : c’est la fonction liturgique du vendredi saint. Et c’est justement au cours de cette fonction liturgique que se réalise de façon particulièrement appuyée ce qu’on appelle la « grande prière universelle », qui est l’exercice par excellence du sacerdoce commun (l’oratio fidelium, la prière des fidèles – c’est à dire pas celle du clergé). Il peut être également particulièrement profitable en l’absence de communion sacramentelle, de procéder à une communion spirituelle dont la forme est relativement libre mais dont les grands auteurs spirituels ont proposé de nombreux exemples, qui sont facilement disponibles sur internet.

Évidemment il faut que l’ensemble de la mise en œuvre soit solennelle, et dans un lieu si possible dédié : si la famille ne dispose pas d’un oratoire, c’est probablement le moment de consacrer une pièce ou à défaut d’une partie d’une pièce à la prière et de disposer cet endroit de façon particulière. Il n’est pas difficile de trouver un meuble qui puisse tenir le rôle d’un autel, sur lequel on disposera une croix entourée de chandeliers de part et d’autres et symétriquement, en nombre pairs. Dans certaines maisons on met deux chandeliers pour les féries, quatre pour les fêtes et six pour les premiers ordres (c’est à dire les jours liturgiques où il y a des premières vêpres, et / ou deux lectures et Credo à la Messe). Ces croix et autres images seront bien sûr voilées à compter du 5ème dimanche de Carême, comme le mentionne la rubrique au missel ce jour là, ce qui permettra de mettre en œuvre un rite de dévoilement et d’adoration le vendredi saint, pour la croix et dans la nuit précédant le dimanche de Pâques pour le reste. Ce même jour il faut évidemment s’arranger pour que la Passion soit lue ou mieux chantée, par trois lecteurs, l’un tenant le rôle du Christ (il est légitime que ce soit le père de famille) les deux autres le narrateur et le dernier la « synagogue » (c’est à dire tous les dialogues du texte non proférés par le Christ).

Pour le jeudi saint, il est évident qu’on pourra procéder de même. Notons cependant un point particulier. Le rite du lavement des pieds est extrêmement traditionnel et a deux significations. La première signification est commune si ce n’est connue : c’est le signe de la charité chrétienne, n’insistons pas. Le second est un rite de préconsécratoire lévitique et c’est ce signe qui a prévalu depuis Vatican II ; la réforme liturgique qui a suivi le Concile a en effet voulu l’intégrer à liturgie de la Messe in Coena Domini, avant l’offertoire, pour rappeler solennellement cette signification, qui est pratiquée précisément au moment du mémorial de l’institution de l’Eucharistie et de l’ordre. C’est pour cela que ce rite a été réservé jusqu’à une date très récente à des « hommes choisis » (viri selecti). Pour être plus précis, le Christ met en oeuvre ce rite le soir du jeudi saint, avec les apôtres seuls, parce qu’il procède à leur consécration (épiscopale). Si nous voulons être cohérents, on pourra conserver ce rite seulement si on le sépare de notre messe sèche du jeudi saint afin de le limiter à sa signification de signe de la charité chrétienne. C’était avec cette acception qu’était réalisé ce rite, en dehors de la messe, donc, notamment dans les chapitres de Cathédrale, jusqu’en 1970.

Pour le vendredi saint, étant une messe sèche institutionnalisée, il ne devrait pas se poser plus de questions que cela. Évidemment aucun rite de communion sacramentelle n’est possible. Soulignons que la Congrégation pour le culte divin a introduit une intention de prière supplémentaire à la grande prière universelle qui concerne l’épidémie actuelle.

Pour la Vigile pascale, enfin, il semble vraiment opportun de lui donner le caractère nocturne qui lui sied. Il faut que ce soit long : donc prenons toutes les options possibles et praticables puisque certains autres rites prescrits sont impossibles à réaliser, notamment celui, central, su cierge pascal. Ainsi, il y a sept lectures dans la vigile avant l’épître et l’évangile, n’en omettons aucune. Ces sept lectures peuvent être lues justement à la lumière de cierges ; on peut très bien attendre le Gloria avant de remettre en marche tous les éclairages ; c’est tout à fait traditionnel et cela montre particulièrement bien le passage de la Passion à la Résurrection. Ce sera de plus une expérience particulière et forte notamment pour les plus jeunes, en signifiant de façon marquée l’attente de la lumière de la Résurrection. C’est très facile à faire, ne nous en privons pas. Pour les détails, il faut bien sûr consulter le site « Cérémoniaire » : https://www.ceremoniaire.net/guide/samedi_st/. De la même façon, pour des raisons pastorales, nos curés ont eu tendance à avancer toujours plus tôt l’horaire de cette Vigile, alors même que traditionnellement, cette fonction liturgique s’achève justement au lever du jour. Si c’est faisable, c’est peut-être le moment d’expérimenter, nécessité rétablissant la loi (!) la prière au Christ ressuscité sous le symbole de l’astre levant !

Concluons simplement en nous souvenant que pendant des années, les Chrétiens du Japon ont vécu une vie chrétienne et donc liturgique sans prêtre. Et qu’au moyen de ce qu’il faut bien désigner comme des artifices, – qui ne remplaceront jamais, évidemment la réalité sacramentelle que le Christ a voulu nous laisser comme signe de Sa présence, – nous pouvons passer la mer rouge cette année dans des conditions malgré tout particulièrement favorables. Je prie également pour que tous les chefs de famille prennent au sérieux, pendant cette période de confinement – leur rôle de directeur de la vie spirituelle de leurs proches ; que le père n’abandonne donc pas la responsabilité spécifique qu’il a en cette matière devant Dieu. Les Juifs et les Musulmans ont à nous en remontrer sur cette question précise. Peut-être également que l’appropriation particulière de ces liturgies par les « Ecclesiolae » lors des jours saints, ce qui est rendu nécessaires par les circonstances nous permettront de mieux célébrer, dans nos paroisses l’an prochain, le véritable sens de ces rites qui seront alors rendus à leur expression complète.

Súrgite, eámus !

Vigilate&Orate-Mat26,41

Merveilleux ! Merci !!!