1. Un peu d’histoire

1.1 Qu’est-ce qu’un trope ?

Honegger, dans son Dictionnaire de la Musique, donne la définition la plus générale du trope latin et sans doute la meilleure : « Le trope est un développement musical et littéraire d’une pièce de chant liturgique ». Il s’agit donc d’une pièce para-liturgique, comme le sont par exemple les cantiques, que notre confrère Isidore de Kiev a su si bien défendre dans l’article de ce blog qui leur est consacré : nous y reviendrons. Mais ce qui caractérise les tropes est le lien intime, textuel comme musical, avec une pièce de l’ordinaire ou du propre.

1.2. Deux typologies

Les musicologues distinguent volontiers les tropes logogènes, où le texte est premier et la mélodie composée pour le texte ; mélogènes, où le texte est composé pour s’adapter à une mélodie préexistante ; et méloforme, développement purement musical sans ajout de texte. Les jubilus primitifs étaient des tropes méloformes : certains sont passés dans les livres liturgiques, ce sont ces longues phrases sans paroles qui ponctuent les Alléluias grégoriens ; les autres sont tombés hors d’usage.

Les liturges vont peut-être préférer une autre typologie :

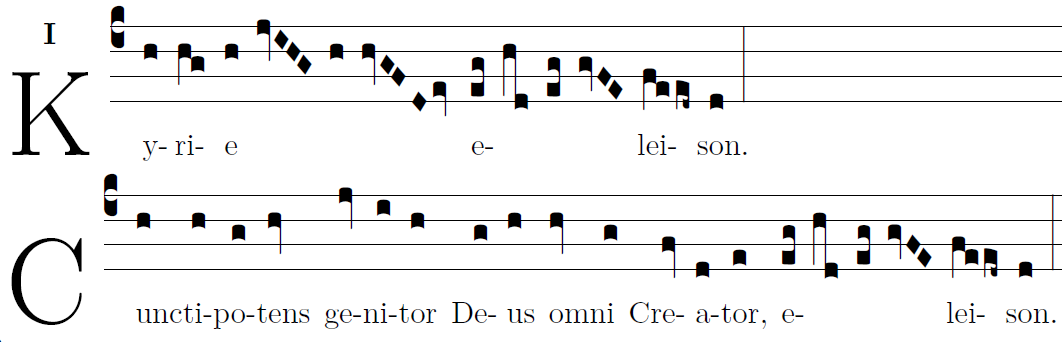

- Tropes d’adaptation, qui reprennent une mélodie mélismatique1 préexistante en y adaptant des paroles nouvellement composées : c’est le cas de tous les tropes de Kyrie (Orbis Factor, Cunctipotens Genitor, etc.), et de certaines séquences qui utilisent la mélodie de l’Alléluia qui les précède, comme le Veni Sancte Spiritus.

- Tropes de développement, qui ont pour fonction essentielle d’allonger la musique d’une pièce aux dimensions de l’action liturgique. On peut ranger dans cette catégorie les versets d’offertoire, sauf si on considère qu’ils font partie de la pièce elle-même (l’auteur ne prendra pas position).

- Tropes d’interpolation ou d’encadrement, courtes gloses qui méditent sur le texte d’une pièce ou bien l’expliquent à l’assemblée, en s’insérant entre deux phrases du texte (interpolation) ou bien en l’introduisant ou en le concluant (encadrement). C’est à cette catégorie qu’appartiennent la plupart des tropes d’introït, et c’est ceux-là que nous allons examiner ici.

(transcrit du Graduel de Fontevraud par l’auteur)

1 On appelle mélisme une suite de notes chantées sur la même syllabe. On parle alors de style mélismatique, par opposition au style syllabique. Par exemple, les Kyrie sont mélismatiques, les Credo sont principalement syllabiques.

1.3. Vie et mort des tropes

Les tropes sont souvent présentés à tort comme un développement tardif qui a accompagné la dégénérescence du chant grégorien aux 14e et 15e siècles. C’est tout à fait faux : s’ils n’ont pas l’antiquité du chant grégorien lui-même, les manuscrits les plus anciens que nous possédons incluent de nombreux tropes de tous les genres.

Le propre du temps était déjà presque stabilisé dès le milieu du 9e siècle par les efforts de normalisation de Charlemagne. La créativité humaine ayant horreur de l’immobilisme, il est facile d’imaginer qu’une fois le propre gravé dans le marbre les compositeurs ont tout de suite commencé à le développer par des textes et des mélodies nouvelles.

À partir de la fin du 12e siècle, les tropes d’introït vont muter vers une nouvelle forme musicale : le conduit (conductus), dont le nom vient de ce qu’il est destiné à accompagner la procession d’entrée. Il s’agit d’un chant de marche, mesuré, qui tranche avec le rythme très libre et psalmodique des tropes d’introït du haut moyen-âge. Dès cette époque, le lien entre conductus et l’introït qu’il accompagne ou introduit, devient de plus en plus lâche ; en définitive, le conduit deviendra le motet de procession, encore souvent basé sur la mélodie grégorienne. Puis, le motet, de plus en plus complexe et difficile d’exécution, deviendra cantique populaire là où le chœur n’est pas assez expert pour le chanter. C’est à ce stade que le lien avec le répertoire grégorien sera tout à fait perdu.

2. À quoi ressemble un trope d’introït ?

L’œuvre de restauration des tropes à partir des manuscrits grégoriens n’est qu’à peine commencée : le plus bel effort dans ce domaine jusqu’ici a été le travail de Ferdinand Haberl (1906-1985), président de l’institut pontifical de musique sacrée de 1970 à 1981. Son recueil de 86 tropes d’introït, toujours disponible chez ACV Deutschland (6€ + 4€ de port), rassemble les pièces les plus remarquables de ce genre oublié. En voici quelques-unes.

2.1. Oyez, oyez, braves gens !

L’une des fonctions du trope d’introït médiéval est clairement d’obtenir un peu de silence de la part de l’assemblée et de signaler, la cloche étant peut-être insuffisante, le début de la procession d’entrée. Dans la plupart des cas, cette fonction est combinée avec une explication relativement simple de la fête du jour :

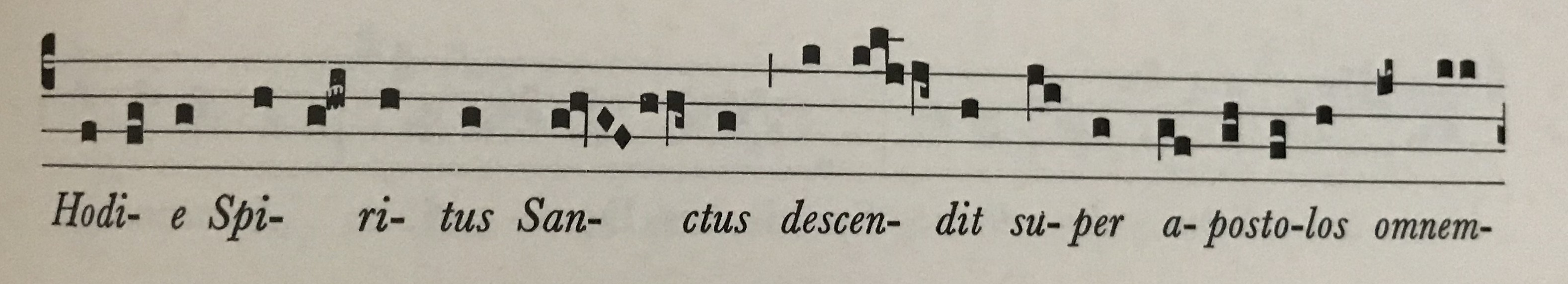

(trope) Aujourd’hui, l’Esprit Saint descend sur les apôtres et remplit toute la terre.

Trope Hodie Spiritus Sanctus de l’introït Spiritus Domini de la Pentecôte

(trope) Oyez, oyez ! Chantres, dites-leur !

(ant) L’Esprit du Seigneur remplit le globe de la terre, alléluia.

(trope) Aujourd’hui, l’Esprit Défenseur remplit toute cette maison de son feu divin !

(ant) Et lui qui contient toutes choses, connait toute parole.

(trope) Rendons donc grâces à la sainte Trinité, à l’unique Majesté :

(ant) Alléluia, alléluia, alléluia.

2.2. Une méditation chantée

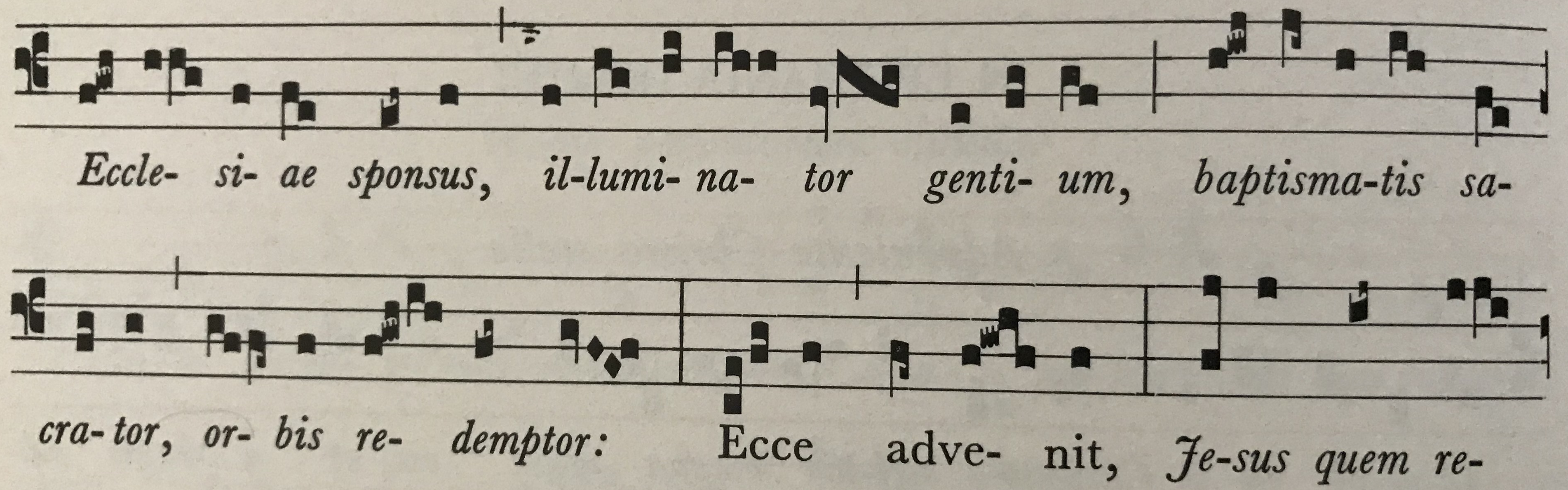

De nombreux tropes forment également une méditation-commentaire d’une grande profondeur, sur les paroles de l’introït lui-même, parfois en s’insérant dans la phrase grammaticale sans jamais en modifier le sens réel. En voici un exemple traduit par l’auteur :

(trope) Époux de l’Église, lumière des nations, qui a consacré le baptême et qui sauves toute la terre :

Trope Ecclesiæ sponsus de l’introït Ecce advenit de l’Épiphanie.

(ant) Voici qu’il vient,

(trope) Jésus, dont les rois des nations viennent s’enquérir à Jérusalem chargés de dons mystiques, demandant où est celui qui est né,

(ant) Le Seigneur souverain.

(trope) Nous aussi, nous avons vu l’étoile : nous aussi, nous savons bien que le Roi des rois est né !

(ant) La royauté est dans sa main,

(trope) À lui seul nous rendons l’honneur, la gloire, la louange et le triomphe,

(ant) Et la puissance, et la souveraineté.

2.3. Une invitation aux fidèles ?

La plupart des tropes s’adressent implicitement à l’assemblée, en appelant son attention (Eia ! Eia !), en lui posant une question rhétorique :

Qui cherchez-vous dans la mangeoire, dites-nous, bergers ? Le Sauveur, le Christ, le Seigneur, comme nous l’a dit l’ange.

Trope Quem quæritis de l’introït Puer natus est du jour de Noël

Ils s’y adressent quelquefois explicitement, y compris pour inviter la foule à se joindre au chant du chœur pour les parties les plus connues de l’introït. À Pâques, par exemple, le trope Resurrexit Dominus et l’antienne d’introït sont entremêlés, et en voici la fin :

(ant) Je suis ressuscité, et je suis toujours avec toi, alléluia, […]

(ant) Resurrexi et adhuc tecum sum, alleluia […]

(ant) Ta sagesse s’est montrée admirable, alléluia,

(trope) Chantons tous, clercs comme laïcs, celui à qui sont louange, honneur et force,

(trope) Au Seigneur ressuscité sur son trône céleste, avec le peuple des fidèles :

(ant) Alléluia, alléluia.

(ant) Mirabilis facta est scientia tua, alleluia

(tropus) Decantemus omnes, clerus atque vulgus, quem laus decet, honor, virtus,

(tropus) Resurgenti Domino cum fideli populo in excelso solio :

(ant) Alleluia, alleluia.

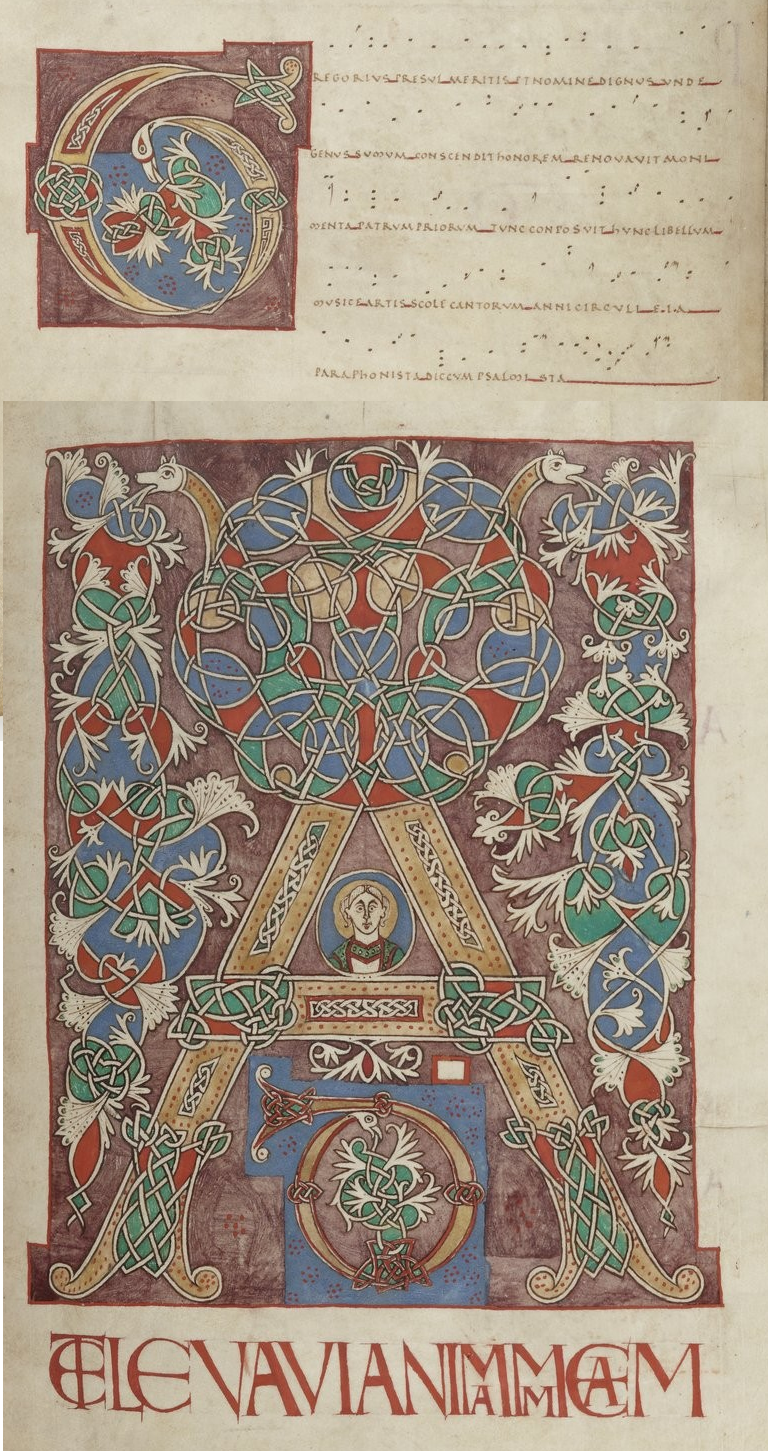

2.4. Un peu de pub pour la schola

Le plus célèbre des tropes d’introït reste le Gregorius præsul, qui a même l’honneur d’une page Wikipédia. Chanté le premier dimanche de l’avent en introduction de l’introït Ad te levavi, il est exceptionnel en ceci qu’il ne commente pas la fête du jour ou le texte de l’introït, mais parle de l’introït lui-même en tant que pièce musicale, et de tout le Graduel en tant que livre liturgique. On pourrait donc l’appeler un méta-trope.

Grégoire évêque […] rénova l’œuvre des Pères

Gregorius præsul [..] renovavit monumenta patrum priorum,

et composa donc ce recueil d’art musical

à l’usage des scholæ cantorum au long de l’année.

Oyez ! Choristes, chantez avec le psalmiste : Ad te levavi…

Tunc composuit hunc libellum musicæ artis

Scholæ cantorum anni circuli

Eia, paraphonista, dic cum psalmista : Ad te levavi…

La Schola Metensis en a enregistré une variante qu’on peut écouter sur cette page. En voici la partition issue du Graduel de Gaillac, avec la superbe lettrine du Ad te levavi qui le suit :

Peut-on y voir une manière pour la schola d’expliquer ses outils, son rôle et son travail à l’assemblée des fidèles ? L’auteur n’en doute pas.

3. Chanter un trope d’introït au 21e siècle ?

On a déjà écrit que parmi les très (trop ?) nombreuses portes ouvertes par le missel de 1969, on trouvait, dans la troisième forme de la préparation pénitentielle, la possibilité de chanter les antiques tropes de Kyrie ; de même, la permission donnée à l’introduction d’une brève monition au début de la Messe constitue une porte ouverte à l’emploi des tropes d’introït. Nous allons voir comment.

3.1. Dans la forme extraordinaire

Les rubriques du missel de 1962 ne mentionnent pas les tropes d’introït et, d’ailleurs, insistent sur le fait qu’il faut chanter l’introït qui se trouve dans le graduel romain, c’est à dire sans tropes. Cependant, là où un équilibre s’est créé entre fidélité à l’esprit de la liturgie et souplesse vis-à-vis des rubriques, on les chante de temps à autre : par exemple le trope Audite Insulæ pour la nativité de Saint Jean-Baptiste, à Saint-Eugène (Paris). Cela reste contra legem, diront les tridentinistes : tant pis pour eux.

Le choix fait dans cet exemple est de placer la schola dans la procession d’entrée, avec le tropiste en dernier (pour l’occasion confondu avec le chef de chœur). Ce choix a l’avantage d’illustrer le caractère processional du trope d’introït ; il a l’inconvénient de ne pas s’adresser à l’assemblée. En effet, dans le texte du trope comme dans celui de l’introït avec lequel il est entremêlé, c’est Jean Baptiste qui parle aux païens ; la schola tient le rôle de Jean Baptiste, il est assez logique qu’elle s’adresse à l’assemblée aussi bien qu’à Dieu (qui est le premier et principal auditoire, rappelons-le, de toute musique liturgique).

Écoutez, îles de la mer, soyez attentifs, tous les peuples : de loin le Seigneur m’a appelé, dès le ventre de ma mère le Seigneur a appelé mon nom.

Audite, insulæ, et attendite, populi : de longe Dominus ab utero vocabit me, de ventre matris meæ vocabit Dominus nomine meo.

L’aspersion dominicale relègue par contre le trope d’introït, qui ne peut être employé que comme processionnal, aux fêtes hors du dimanche, à moins d’organiser une deuxième procession d’entrée entre l’aspersion et le début de la messe, ce qui ne serait pas sans fondement.

3.2. Dans la forme ordinaire, à l’ancienne

La forme ordinaire fait les provisions rubricales nécessaires pour que le trope d’introït y soit tout à fait licite. La manière de le chanter est la suivante : on commence à chanter dès le début de la procession d’entrée, en chantant le trope et l’antienne d’entrée tels qu’ils sont imbriqués ensemble ; puis on chante le verset, puis on répète l’antienne seule. Si les encensements durent, on continue comme pour toute Messe (vraiment) chantée, en prenant d’autres versets ou un Gloria Patri et en reprenant l’antienne seule. Dans tous les cas, le trope n’est chanté qu’une fois.

Il importe de faire figurer le texte du chant, complètement développé (antienne tropée, verset, antienne non tropée) sur la feuille de Messe, afin de ne pas donner aux fidèles un sentiment de dépossession qui les ferait sortir d’une attitude de participation intérieure au chant de la schola. Ceci présente une difficulté là où le grégorien est si bien ancré, que tous les fidèles ont un missel grégorien et que l’édition de feuilles de Messe est superflue. Il semble clair qu’en 2020, ces endroits sont rares.

Les tropistes devraient, au contraire du chantre, faire face à l’assemblée, à laquelle ils s’adressent explicitement. Les soli étant, en liturgie, idéalement réservés au prêtre, il est bon que les tropistes soient deux ou trois, pas plus, le service du texte du trope nécessitant une certaine rapidité d’exécution peu compatible avec un chœur nombreux. Ils doivent être en tous cas beaucoup moins nombreux que la schola : si on n’a que quatre ou cinq choristes, le tropiste devra être seul. Il importe également que le tropiste soit physiquement distinct de la schola, et même idéalement hors du sanctuaire, afin d’illustrer son rôle para-liturgique et non liturgique. À ce titre, les pupitres d’animateur, délaissés par toutes les bonnes scholas, pourront retrouver une utilité. Il est tout à fait exclu que le tropiste chante depuis l’ambon.

3.3. Comme un mot d’accueil chanté ?

Pour éviter d’avoir à imprimer des feuilles, une solution facile est de plutôt chanter le trope en français. Dans cette option, deux problèmes se posent :

Premièrement, l’alternance entre français et latin au sein de l’introït (étant entendu que l’introït reste en latin ; je ne développe pas le cas de l’introït français, aujourd’hui pratiquement inexistant). Cette alternance est de nature à étonner les fidèles et nuit à la compréhension d’ensemble du texte.

Deuxièmement, l’adaptation nécessaire à la mélodie grégorienne : on risque de devoir faire un choix impossible entre musicalité du trope et qualité de la traduction.

Aussi, si on choisit la voie des tropes en français, le chemin le plus sûr est probablement d’adapter le trope pour lui donner la forme du Gregorius præsul évoqué plus haut : celle, non d’un trope intercalaire, mais d’une introduction chantée, sur le mode grégorien de l’introït qui va suivre immédiatement. On se rapproche alors nettement de la fonction para-liturgique du mot d’accueil (à laquelle, comme on l’a vu, les tropes d’introït antiques ne sont pas étrangers). L’introduction à l’introït en français ne présente que des avantages par rapport au sempiternel mot d’accueil :

- Elle n’est pas improvisée mais doit être fixée par écrit, ce qui en augmentera mécaniquement la qualité textuelle dans des proportions dramatiques.

- Elle ne met pas en avant la personne du célébrant puisqu’elle est donnée par un groupe de chanteurs anonymes.

- Elle supprime le caractère mondain et interpersonnel du mot d’accueil (que ceci soit un avantage sera probablement débattu : l’auteur tient ferme sa position).

- Elle est chantée, et chantée sur le ton de l’introït qui suit, ce qui la connecte efficacement à l’action liturgique à laquelle elle est subordonnée.

Curés de tous les pays, cessez d’improviser votre mot d’accueil : vous n’êtes pas des comédiens de one-man-show et vos paroissiens ne seront ni plus ni moins vos amis parce que vous ne leur aurez pas souhaité la bienvenue entre le signe de croix et le Confiteor. Rédigez deux phrases sur le saint du jour ou sur les lectures du dimanche, et confiez-les à votre chantre favori pour qu’il les chante sur le ton de l’introït. Et naturellement, si votre paroisse ne chante pas déjà l’introït, il est temps de vous y mettre par la même occasion.

Denis Crouan

Un petit mot bref pour vous dire combien je suis étonné par la suggestion de chanter le mot d’accueil. J’ai beau chercher dans le missel romain (et donc dans les normes liturgiques actuelles), aucun « mot d’accueil » n’est prévu dans le déroulement de la messe. Il n’existe que la possibilité de faire une « brève introduction » à la liturgie du jour.

Bien à vous.

Bernard Frossard

Le titre est ironique cher Monsieur Crouan.

Matthias von Pikkendorff

Cher monsieur,

le titre, plutôt qu’ironique, était volontairement accrocheur, je m’en confesse.

Il faut le voir de la manière suivante :

– le trope d’introït est licite dans la forme ordinaire pour les raisons données dans l’article ;

– le trope d’introït élimine la nécessité pour le célébrant de donner sa monition d’introduction, monition qui est presque universellement d’une platitude désolante, à cause de son caractère improvisé.

Ainsi, le trope d’introït est, s’il s’agit d’expliquer la liturgie du jour, susceptible de remplacer un mal, ou un bien médiocre, par un bien plus grand.