Les débats sur le groupe Facebook Esprit de la Liturgie tournent souvent autour de la musique liturgique, et c’est bien : la musique est un sujet de premier plan, spécialement car le chant est la manière naturelle dont le texte liturgique est prononcé, comme nous l’avons montré à de nombreuses reprises.

Le débat public sur la musique liturgique est pollué par une certaine confusion des termes, et je souhaite dans cet article poser un petit nombre de définitions qui font consensus parmi les musiciens de métier, et qui pourraient aider les amateurs, nullement empêchés d’exprimer leur opinion sur la musique liturgique, à l’articuler avec plus de précision.

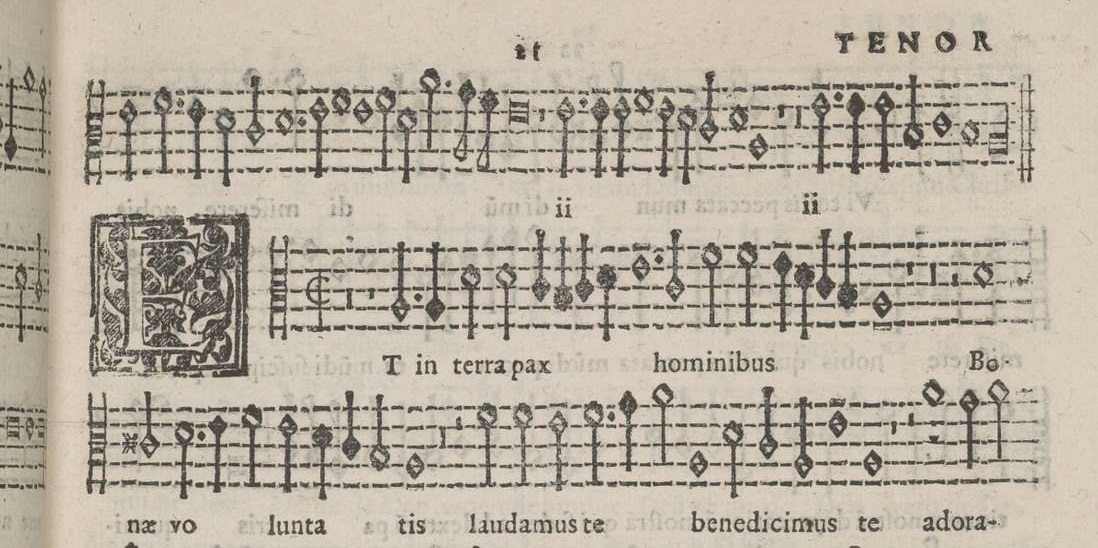

Forme musicale

La forme musicale décrit l’organisation d’une pièce musicale au point de vue de ses parties dans le temps. La musique liturgique connaît plusieurs familles de formes musicales.

La forme in directum

L’ensemble du texte est donné d’une seule traite sur une mélodie qui lui appartient. Souvent, des motifs mélodiques sont répétés (on les appelle cadences, en grégorien), mais la mélodie n’est pas rigoureusement périodique à la manière dont le sont les couplets d’une chanson, par exemple.

Le Gloria in excelsis, la psalmodie sans antienne des Complies monastiques, le Te Deum des Matines ou de l’Office des Lectures, adoptent (habituellement) la forme in directum alternée.

Le Trait chanté en Carême avant l’Évangile, l’Exsultet et le Noveritis, ou encore toutes les lectures bibliques, Leçons, Prophéties, Épîtres et Évangiles, emploient le plus souvent la forme in directum non-alternée. Il y a bien sûr des exceptions, pour le chant de la Passion par exemple.

La forme métrique

L’ensemble du texte est donné d’une seule traite sur une mélodie qui revient régulièrement. Ceci nécessite que le texte soit divisé en parties de longueur égale (en nombre de syllabes) : ce sont les stiques. Le texte doit donc être en vers (ce qui n’oblige pas ces vers à rimer). C’est la forme qu’ont les hymnes grégoriennes employées dans l’office divin. Beaucoup de cantiques populaires adoptent cette forme, quand ils n’ont pas de refrain.

Les chorals de Bach et leurs traductions françaises emploient une forme métrique particulière dans laquelle chaque stique contient des subdivisions bien structurées : la forme choral.

La forme métrique peut être alternée entre les deux parties d’un chœur, ou bien chantée par tous. Il n’y a pas, à ma connaissance, de pièce en forme métrique qui soit soliste par nature.

La forme antiphonale

Des versets, qui ont tous la même mélodie, mais des longueurs variables ou identiques, alternent avec une antienne, qui a toujours la même mélodie et le même texte. L’antienne est chantée par un effectif plus large que les versets : par exemple, deux moitiés du chœur alternent les versets, et tous chantent l’antienne ; ou bien, la schola chante l’antienne, et un ou des solistes chantent les versets.

La forme antiphonale a de multiples variations en fonction de la fréquence de l’antienne. Elle peut revenir entre chaque verset (forme couplet-refrain), tous les deux versets (forme le plus fréquemment employée pour les psaumes d’introït et de communion, ainsi que pour le Magnificat aux vêpres solennelles si l’on prévoit que l’encensement dure très longtemps), seulement avant et après l’ensemble des versets (forme employée pour le chant des psaumes dans l’office divin), voire même seulement à la fin (forme anciennement employée dans l’office divin aux féries).

Ainsi, le psaume dit « responsorial » qu’on chante fréquemment dans la messe de Paul VI est en fait un psaume antiphonal dont l’antienne revient (le plus souvent) tous les deux versets.

Les cantiques populaires à couplet et refrain sont également en forme antiphonale avec antienne répétée à chaque verset ; mais on parle alors de forme couplet-refrain.

[Edit 10/01/2022 : il faut distinguer la forme antiphonale, qui est une caractéristique de la structure de la pièce, de l’antiphonie en tant que mode d’exécution : voir la partie suivante.]

La forme responsoriale

La forme responsoriale est analogue à la forme antiphonale, mais après une première exposition de l’antienne au début de la pièce, on ne répète pas systématiquement toute l’antienne, mais seulement sa deuxième moitié. On parle alors de réponse et non d’antienne (mais il y a des exceptions).

Cette forme existe surtout dans le chant grégorien (qui est un style musical, comme on le verra plus loin) et a été assez peu employée dans les pièces en langue vulgaire.

Si on note R1 et R2 les deux moitiés de la réponse, et V1, V2, etc. les versets ; et Dox la doxologie (Gloria Patri, etc.), les différents emplois de la forme responsoriale sont :

- Le répons prolixe, à Matines, dans l’Office des Lectures, et aux premières Vêpres des fêtes dans les usages médiévaux : R1 R2 V1 R2, éventuellement R1 R2 V1 R2 Dox R2 si le texte comprend la doxologie.

- Le répons bref, à Laudes et Vêpres dans le rite bénédictin et dans la Liturgie des Heures de Paul VI : R1 R2 R1 R2 V R2 Dox R1 R2 (la réponse est chantée deux fois au début).

- L’invitatoire, au début du premier office de la journée : R1 R2 R1 R2 V1 R2 V2 R1 R2 V3 R2 … Dox R2 R1 R2, avec donc la réponse (qui, pour l’occasion, est désignée comme une antienne par les livres liturgiques) chantée deux fois au début, puis sa deuxième moitié après les versets impairs, et intégralement après les versets pairs, puis reprise une dernière fois à la fin.

- Le graduel de la messe, dans les usages médiévaux et dans le rite de Paul VI, à la manière des répons prolixes.

- Mille autres cas particuliers : par exemple, dans ce célèbre enregistrement, l’ensemble Organum chante le Salve Regina de manière responsoriale, avec des versets et une reprise à O clemens.

[Edit 10/01/2022 : il faut distinguer la forme responsoriale, qui est une caractéristique de la structure de la pièce, du chant responsorial en tant que mode d’exécution : voir la partie suivante.]

Autres formes particulières

Certaines formes sont plus spécifiques à un emploi donné : la simple réponse, constituée de deux phrases ayant des mélodies voisines (Dominus vobiscum / Et cum spiritu tuo), la forme litanique, où les mêmes invocations sont répétées plusieurs fois avec des variantes (Ora pro nobis, Orate pro nobis, Miserere nobis, Te rogamus audi nos en fonction de la phrase qui précède), la forme alléluiatique qui n’existe que pour l’alléluia, avec une structure A1 (l’incipit) A1 (reprise) A2 (le jubilus) V A1 A2, et enfin la forme imitation, dans laquelle la même mélodie est répétée deux fois avec des paroles différentes : A A B B C C D D : c’est la forme de la plupart des séquences.

Mode d’exécution

[Partie ajoutée le 10/01/2022.]

Le mode d’exécution caractérise la manière dont les parties d’une pièces sont réparties entre plusieurs groupes de chanteurs.

On peut distinguer, parmi d’autres, l’exécution soliste, à laquelle on peut rattacher, comme apparentée, l’exécution par un petit groupe de solistes ; le chant de foule dans lequel tous chantent l’intégralité de la pièce ; l’antiphonie dans laquelle deux groupes de chanteurs à peu près de même taille alternent le chant ; et l’exécution responsoriale dans laquelle deux groupes de chanteurs de tailles très différentes alternent le chant, par exemple un soliste et un chœur, ou bien un chœur et l’assemblée.

Le mode d’exécution est largement indépendant de la forme musicale : par exemple, le Gloria de la messe est en forme in directum (il n’a rien qui ressemble à un refrain, une réponse, une partie répétée) et exécuté de manière responsoriale entre schola et assemblée ; le graduel de la messe est en forme responsoriale et souvent exécuté de manière soliste (ou plutôt par un petit groupe) ; le Sanctus de la messe est tantôt exécuté comme chant de foule, tantôt exécuté de manière responsoriale quand la schola seule chante la phrase Benedictus qui venit in nomine Domini. Le Te Deum de l’office est en forme in directum mais chanté en antiphonie ; et enfin, pour citer les cas où les notions portant le même nom concordent, la psalmodie de l’office est de forme antiphonale et chantée en antiphonie, et les répons de l’office sont de forme responsoriale et chantés de manière responsoriale.

Genre musical

Le genre est une description de la substance musicale de la pièce. Dans la musique vocale, il dépend, pas uniquement, mais significativement, du texte.

On distingue ordinairement le genre profane et le genre sacré ; et à l’intérieur de ces genres, on distingue des sous-genres. Pour ce qui nous occupe, nous sommes évidemment dans le genre sacré, dans le sous-genre de la musique liturgique ; pour éviter d’avoir à parler en permanence de sous-sous-genre, il convient d’appeler simplement genres musicaux de la musique liturgique les notions suivantes : antienne, psaume, oraison, hymne, répons, lecture, litanie, alléluia, séquence, offertoire, sanctus. Je ne mentionne pas le kyrie et l’agnus, qui sont des litanies, ni le gloria et le credo, qui sont des hymnes en prose (au moins vu du musicologue), ni le graduel, qui est un répons, ni l’introït et la communion, qui sont des antiennes intercalées avec des psaumes ; mais par simplicité on peut également considérer ces notions comme des genres musicaux de la musique liturgique.

Il faut également mentionner le genre qui est de loin le plus fréquent : le cantique populaire ou pieux cantique, et regroupe toutes les pièces dont le texte n’est pas codifié par la liturgie.

Il faut mentionner en outre des genres ombrelles, suites de pièces appartenant de manière fixe à plusieurs genres liturgiques : le genre messe, qui comprend une pièce pour chaque partie de l’ordinaire de la messe, le genre requiem qui comprend une pièce pour chaque partie de l’ordinaire et du propre du la messe des défunts, et les genres correspondants pour les offices, notamment le genre vêpres, le plus souvent composé (quelques compositeurs ont également composé des matines).

Fonction liturgique

La fonction liturgique est la partie de la liturgie pour laquelle un chant d’un genre donné est effectivement employée.

Il est important de distinguer le genre musical de la fonction liturgique. Idéalement, il devrait y avoir correspondance, mais beaucoup de messes (le genre musical) sont faites pour être exécutées en concert et non à la messe (la fonction liturgique). Il n’est pas rare, par exemple, d’employer une hymne (le genre musical) en guise de chant de communion (la fonction liturgique), ou bien, dans l’office, un cantique populaire (le genre musical) en guise d’hymne (la fonction liturgique), pourquoi pas une séquence (ou prose) (le genre) à l’offertoire (la fonction) et ainsi de suite. Que ces pratiques soient légitimes ou non n’est pas le propos de cet article ; mais la distinction est essentielle pour savoir de quoi on parle.

Certaines fonctions à caractère péri-liturgique peuvent donc se voir attribuer légitimement des pièces de divers genres : ainsi le chant de sortie (fonction péri-liturgique) peut être un cantique populaire, une antienne (ce qu’est le Salve Regina) ou pourquoi pas une litanie (de Lorette, du Sacré-Cœur…), qui sont divers genres musicaux. Le motet d’exposition (fonction péri-liturgique lors d’un Salut au Saint-Sacrement) peut être de n’importe quel genre ou presque.

Style musical

Au sens strict, le style musical désigne l’époque et la zone de composition, rattachant une pièce musicale à un courant artistique. On distingue ainsi habituellement, dans l’aire culturelle occidentale, la musique médiévale, renaissance, baroque, classique, romantique, moderne et contemporaine.

Nous nous trouvons ici confrontés à une difficulté, car, si le grégorien relève de la musique médiévale, les compositions néo-grégoriennes appartiennent en un certain sens au chant grégorien, alors qu’elles datent des époques ultérieures. Il convient de les rattacher à un style grégorien puisque ce fut l’intention de leur compositeur.

En musique liturgique, les distinctions d’époque pour définir les styles sont plus généralement inefficaces. Si la musique baroque ou classique est immédiatement identifiable, le plain-chant, le faux-bourdon et l’organum sont à cheval du Moyen-Âge jusqu’à l’époque baroque.

Au sein de la musique liturgique contemporaine, on peut aussi distinguer des styles : polyphonie contemporaine souvent a capella, très travaillée harmoniquement, telle que popularisée en France par les DAC ; chanson pop, recouvrant l’essentiel des chants de l’Emmanuel ; pastiche byzantin avec Gouzes et ses imitateurs, et ainsi de suite.

L’excellence des formes

La perfection liturgique d’une pièce de musique demande qu’il y ait adéquation entre style, genre, fonction et forme : c’est ce que demandait, au fond, Saint Pie X dans Tra le sollecitudini : l’excellence des formes, la bonta’ delle forme, en latin bonitas formarum, dans laquelle toutes les dimensions de la musique sont ordonnées ensemble à la fonction liturgique, tout en possédant chacune leur perfection propre.

Ainsi le style grégorien n’est-il pas le seul autorisé dans la liturgie, mais il est toujours adapté et fait référence, les divers styles polyphoniques (renaissance, contemporain…) ayant une place mesurée, ainsi que le chant populaire.

Ainsi il convient que les fonctions processionnales (chant d’entrée et chant de communion) soient en forme antiphonale afin de faciliter l’adaptation de la longueur du chant à celle de l’action liturgique : imaginez choisir une longue pièce en forme in directum et devoir la couper en plein milieu par manque de temps ! De même, par respect pour une très ancienne coutume, il serait bon que les offertoires (le genre) adaptés en français soient en forme responsoriale, d’autant que le texte de leurs versets a souvent été écrit pour s’enchaîner avec la seconde partie de la réponse. Enfin, citons deux erreurs de forme omniprésentes dans les compositions contemporaines : le Gloria et le Sanctus doivent être composés in directum (alterné, pour le Gloria, et non-alterné, pour le Sanctus) et non, comme c’est fréquent, en forme couplet-refrain ou antiphonale avec la première phrase répétée à la fin.

En conclusion, il est clair que la tradition liturgique latine a attribué une forme et un genre à chaque action liturgique : ce n’est pas en vain. Les compositeurs contemporains qui souhaitent inscrire leur art dans la vénérable tradition de l’Église d’occident feraient bien de s’y conformer : cet article démontre qu’une contrainte de genre et de forme ne doit pas être confondue avec une contrainte de style, et que la liberté artistique des compositeurs n’est en rien brimée par les exigences de la liturgie.

Laisser un commentaire