Article provenant du site Adoremus, vous retrouverez l’article original ici.

Mariusz Biliniewicz est actuellement directeur du bureau de liturgie de l’archidiocèse de Sydney, en Australie. Il a travaillé à l’Université de Notre Dame d’Australie en tant que maître de conférences en théologie et doyen associé de la recherche et du développement académique. Il a étudié et travaillé en Pologne, en Irlande et en Australie, et a donné des conférences et publié des articles à l’échelle internationale sur un certain nombre de sujets théologiques. Il s’intéresse à la théologie catholique contemporaine, à la liturgie, aux sacrements, au Concile Vatican II, aux intersections entre l’ecclésiologie et la théologie morale, à la foi et à la raison, et à la théologie systématique générale.

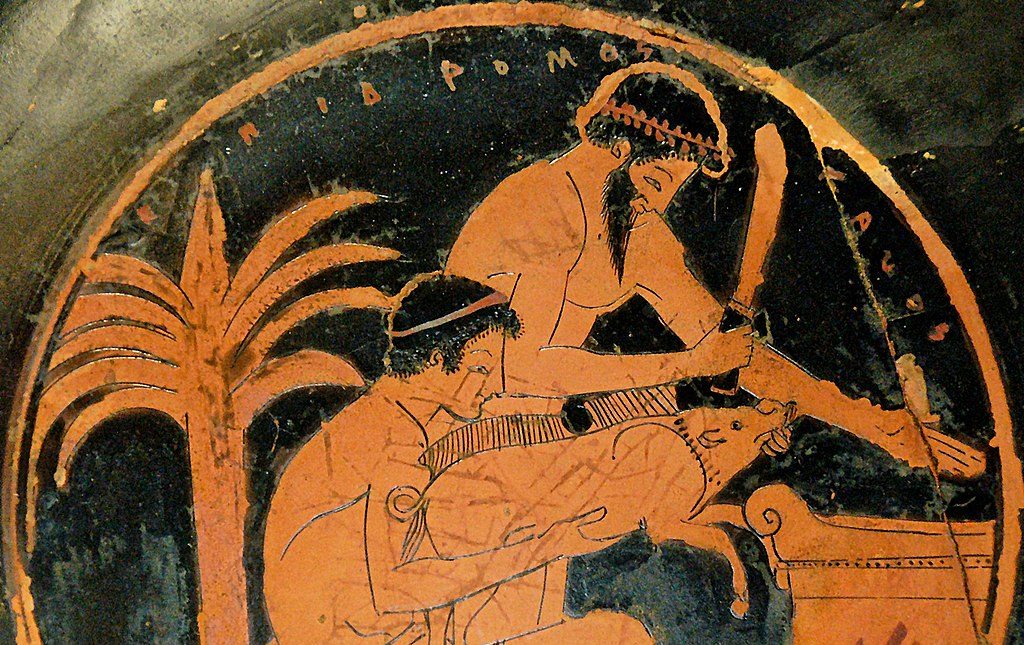

Dans les religions pré-chrétiennes, le sacrifice était toujours associé à la destruction et à l’expiation : l’homme, conscient de sa culpabilité, voulait offrir à Dieu (ou aux dieux) quelque chose qui lui apporterait le pardon et la réconciliation. En même temps, ces tentatives de réconciliation avec la divinité étaient toujours accompagnées d’un sentiment d’inadéquation et d’insuffisance : l’offrande ne pouvait toujours être qu’un remplacement du véritable don, qui est l’homme lui-même. Les animaux ou les fruits de la récolte ne pouvaient pas satisfaire Dieu et ne pouvaient servir que de représentation imparfaite de celui qui les offre.

Source de l’image : AB/Wikipdedia

Romains 12,1 doit être l’une des citations bibliques préférées de Joseph Ratzinger/Benoît XVI. Elle apparaît dans plusieurs de ses principaux ouvrages sur la liturgie, et elle est souvent utilisée dans son traitement de la nature sacrificielle de l’Eucharistie. Dans ce passage, saint Paul écrit : « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui constitue votre culte spirituel » (Revised Standard Version). L’idée de « culte spirituel » (Gr. λογικὴν λατρεία) est traduite dans la langue anglaise de diverses manières : la New International Version parle de » culte vrai et approprié « , la Douay Rheims-American Edition de « service raisonnable « , l’American Standard Version de « service spirituel « , la Christian Standard Bible de » vraie culte « , le Phillips New Testament in Modern English de » culte intelligent « , la New American Standard Bible de » service spirituel du culte « , la New Catholic Bible de » un acte spirituel de culte » et la New English Translation de « service raisonnable « .

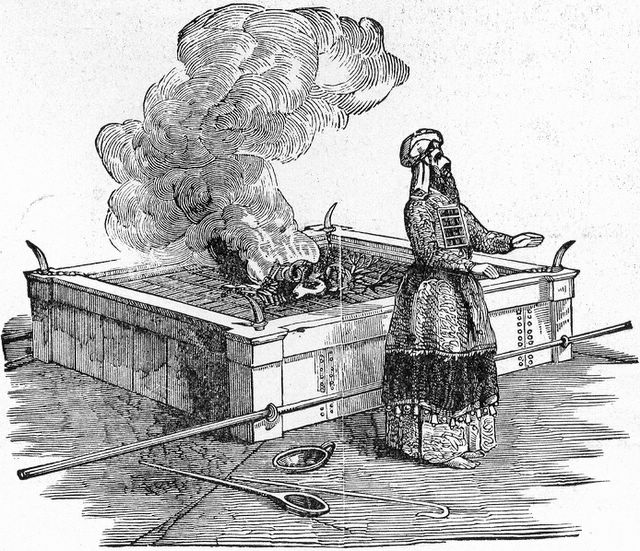

Dans l’Ancien Testament, des sacrifices sanglants d’animaux devaient être offerts par les prêtres à Dieu afin de reconnaître sa souveraineté et d’obtenir sa bénédiction. Cependant, le culte du Temple prescrit par la Loi « était aussi toujours accompagné d’un vif sentiment de son insuffisance. » Le peuple de Dieu s’est lentement et progressivement rendu compte qu’il n’y avait rien qu’il puisse offrir à Dieu qui possède tout. Dieu voulait autre chose….

Source de l’image : AB/Wikipedia

Pour comprendre ce que cette idée signifie pour Ratzinger, nous devons la placer dans le contexte de sa compréhension générale du sacrifice au sens chrétien (saint Paul parle de « sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu »). Dans L’esprit de la liturgie (SL), Ratzinger estime que la véritable signification du sacrifice chrétien (c’est-à-dire la messe) est « enfouie sous les débris d’interminables malentendus » (SL, 27) et que cela pose des problèmes non seulement dans le dialogue œcuménique avec les chrétiens non catholiques, mais aussi dans le débat théologique et liturgique interne au catholicisme.

Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu : c’est là le culte spirituel que vous avez à rendre.

Romains 12,1

Le Sacrifice avant le Christ

Ratzinger croit que « dans toutes les religions, le sacrifice est au cœur du culte » (SL, 27) et que la centralité de ce concept dans l’histoire des religions est l’expression de quelque chose d’important, une réalité qui nous concerne également (SL, 19). Dans les religions préchrétiennes, le sacrifice était toujours associé à la destruction et à l’expiation : l’homme, conscient de sa culpabilité, voulait offrir à Dieu (ou aux dieux) quelque chose qui lui apporterait le pardon et la réconciliation. En même temps, ces tentatives de réconciliation avec la divinité étaient toujours accompagnées d’un sentiment d’inadéquation et d’insuffisance : l’offrande ne pouvait toujours être qu’un remplacement du véritable don, qui est l’homme lui-même. Les animaux ou les fruits de la moisson ne pouvaient pas satisfaire Dieu et ne pouvaient servir que de représentation imparfaite de celui qui les offre.

On peut dire la même chose du système sacrificiel de l’Ancien Testament. Des sacrifices sanglants d’animaux devaient être offerts par les prêtres à Dieu afin de reconnaître sa souveraineté et d’obtenir sa bénédiction. Cependant, le culte du Temple prescrit par la Loi « était toujours accompagné d’un vif sentiment de son insuffisance » (SL, 39). Le peuple de Dieu s’est lentement et progressivement rendu compte qu’il ne pouvait rien offrir à Dieu qui possède tout. Dieu voulait autre chose : « Plus précieuse que le sacrifice est l’obéissance, la soumission meilleure que la graisse des béliers ! » (1 Samuel 15, 22) ; » Je désire l’amour inébranlable et non les sacrifices, la connaissance de Dieu, plutôt que les holocaustes » (Osée 6, 6). Cela a été confirmé par Dieu lui-même qui, par l’intermédiaire des prophètes, a accusé Israël de cultiver des gestes vides qui ne s’accompagnent pas d’une transformation intérieure du cœur : » Si j’avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde et tout ce qu’il contient est à moi. Est-ce que je mange la chair des taureaux, ou est-ce que je bois le sang des chèvres ? Offre à Dieu un sacrifice d’action de grâces, et fais tes vœux au Très-Haut » (Psaume 50 [49], 12-14) ; ou encore : « Je déteste, je méprise vos fêtes, et je ne prends aucun plaisir à vos assemblées solennelles. Vous me proposez vos holocaustes et vos offrandes de céréales, mais je ne les accepte pas, et je ne regarde pas les sacrifices de paix de vos bêtes grasses. Éloigne de moi le bruit de tes chants, je n’écouterai pas la mélodie de tes harpes » (Amos 5:21-23).

Le véritable abandon à Dieu consiste en l’union de l’homme et de la création avec Dieu. l’appartenance à Dieu n’a rien à voir avec la destruction ou le non-être : il s’agit plutôt d’une manière d’être. cela signifie se perdre soi-même comme seule manière possible de se trouver soi-même.

Un tournant s’est produit avec l’exil à Babylone. En terre étrangère, il n’y avait pas de Temple, pas de forme publique et communautaire du culte divin tel que décrété dans la loi. Israël était privé de culte et se tenait devant Dieu les mains vides. Or, c’est précisément cette situation de crise qui a entraîné une révision de la théologie du culte dans l’Ancien Testament. C’est précisément « le vide même des mains d’Israël, la lourdeur de son cœur, qui devait désormais être un culte, servir d’équivalent spirituel aux oblations manquantes du Temple ». Ce sont les souffrances d’Israël » par Dieu et pour Dieu, le cri de son cœur brisé, sa plaidoirie persistante devant le Dieu silencieux, qui devaient compter à ses yeux comme des « sacrifices gras » et des holocaustes entiers » (SL, 45).

La situation dans laquelle se trouvait Israël a coïncidé avec la rencontre de la critique grecque du culte en tant que tel. Celle-ci a conduit au développement de l’idée de λογικὴν λατρεία (θυσία) : le culte spirituel, le culte selon le Logos, c’est-à-dire selon la raison. C’est à cette idée que Romains 12,1 fait allusion. Dans l’Ancien Testament, le peuple de Dieu a fini par se rendre compte que la reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur toutes choses ne consiste pas en une destruction, mais en quelque chose de complètement différent. Comme l’affirme Ratzinger, « [la véritable reddition à Dieu] consiste dans l’union de l’homme et de la création avec Dieu. L’appartenance à Dieu n’a rien à voir avec la destruction ou le non-être : elle est plutôt une manière d’être. Cela signifie se perdre soi-même comme la seule manière possible de se trouver soi-même (cf. Marc 8, 35 ; Matthieu 10, 39) » (SL 28, « Théologie de la Liturgie » (TL), 25).

En même temps, un aspect important est ajouté ici par Ratzinger, à travers l’influence de son grand maître, saint Augustin d’Hippone. Cette transformation conduisant à l’union de l’être humain avec Dieu, qui est le vrai et propre sacrifice agréable à Dieu, ne doit pas être réalisée seulement au niveau des individus, mais au niveau de la communauté. Il y a donc une composante ecclésiologique très importante dans la pensée de Ratzinger. Augustin enseigne que le véritable accomplissement du culte a lieu lorsque « toute la communauté humaine rachetée, c’est-à-dire l’assemblée et la communauté des saints, est offerte à Dieu en sacrifice par le Grand Prêtre qui s’est offert lui-même » (Cité de Dieu, X,8 ; voir : TL, 25). En d’autres termes, « le sacrifice, c’est nous-mêmes…, la multitude : un seul corps dans le Christ » (TL, 25) ; « le véritable « sacrifice » est la civitas Dei, c’est-à-dire l’humanité transformée par l’amour, la divinisation de la création et l’abandon de toutes choses à Dieu : Dieu tout en tous (cf. 1 Corinthiens 15, 28). Telle est la finalité du monde. C’est l’essence du sacrifice et du culte » (SL, 25).

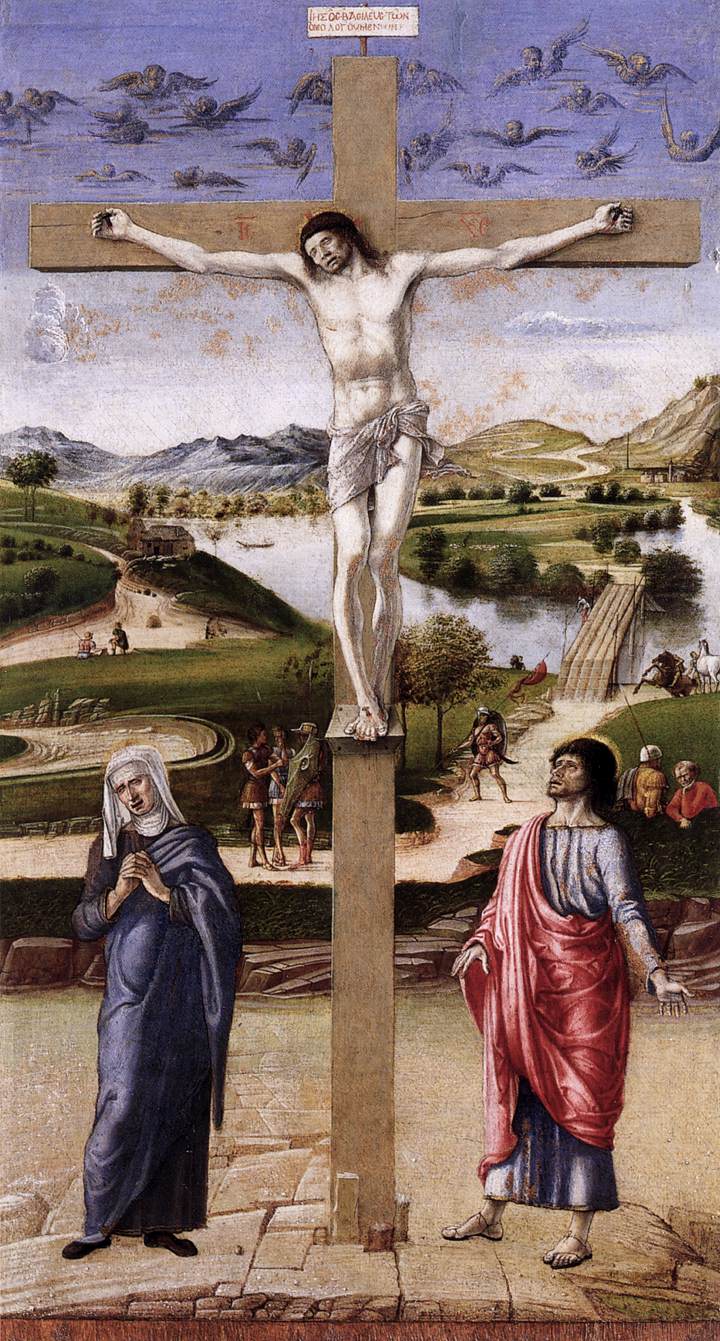

La théologie de Ratzinger sur le sacrifice du Christ est largement fondée sur sa lecture de l’Évangile de saint Jean et de la Lettre aux Hébreux. De l’épître aux Hébreux, Ratzinger retient l’idée que le sacrifice du Christ est offert une fois pour toutes, sur l’autel de la croix, le Christ étant le nouveau et ultime Grand Prêtre. De Jean, il retient l’idée que le Christ est aussi le nouveau temple.

Source de l’image : AB/Wikimedia. Giovanni Bellini (vers 1430 -1516)

La nouvelle alliance et l’Eucharistie

Si le fait de lier les sacrifices d’animaux à l’idée d’un culte selon la raison/Logos était un pas dans la bonne direction, la nature humaine est toujours constituée d’un esprit et d’un corps. Si l’aspect spirituel du culte est premier et essentiel, la nature humaine aspire toujours à une expression extérieure de cette soumission intérieure à Dieu. C’est là que le concept grec de λογικὴν λατρεία tombe à plat, car il ne rend pas justice à la condition pscyhosomatique humaine – notre lutte naturelle pour exprimer notre dimension spirituelle par des moyens physiques. C’est là qu’arrive l’accomplissement final de cette idée avec l’événement de l’Incarnation du Logos, le Fils divin – dans lequel, finalement, Dieu et l’homme se rencontrent en une seule personne, le Christ.

La théologie de Ratzinger sur le sacrifice du Christ est largement fondée sur sa lecture de l’Évangile de saint Jean et de la Lettre aux Hébreux. De l’épître aux Hébreux, Ratzinger retient l’idée que le sacrifice du Christ est offert une fois pour toutes, sur l’autel de la croix, le Christ étant le nouveau et ultime Grand Prêtre. De Jean, il tire l’idée que le Christ est aussi le nouveau temple – c’est son humanité que Jésus a à l’esprit lorsqu’il annonce : » Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai » (Jean 12,19). L’événement de la purification du Temple est plus qu’un simple coup de colère contre les marchands et les abus qui avaient lieu à cette époque. C’est « une attaque contre le culte du Temple, dont faisaient partie les animaux sacrifiés et l’argent spécial du Temple collecté à cette occasion » (SL, 43). La mort du Christ sur la croix, suivie de la déchirure du rideau du Temple en deux, puis, dans les années à venir, de la destruction physique du Temple, a mis fin à l’ancienne économie du culte et inauguré la nouvelle : le vrai culte aura désormais lieu dans le nouveau Temple, dans le Christ lui-même, qui est la demeure du Père et de l’Esprit.

Les désirs de tous les systèmes religieux pré-chrétiens et le dynamisme du culte de l’ancien testament sont pleinement réalisés dans le sacrifice de la messe.

Le sacrifice de Jésus sur la croix, cependant, est constamment re-présenté par l’Église lorsque le sacrement de l’Eucharistie est célébré. L’événement une fois pour toutes dépasse les frontières historiques et déborde sur le passé et le présent : si nous mentionnons Abel, Abraham et Melchisédek dans le Canon romain comme ceux qui participent également à l’offrande de l’Eucharistie, alors dans la célébration de la messe nous avons affaire à quelque chose de plus qu’un simple mémorial compris comme le souvenir d’un événement important du passé. Comme l’explique Ratzinger, le εφάπαξ, c’est-à-dire une fois pour toutes, est lié au αἰώνῐος, c’est-à-dire éternel ; et le semel, c’est-à-dire une fois, porte en lui le semper, c’est-à-dire toujours (SL, 56-57).

C’est dans le contexte de la célébration chrétienne de l’Eucharistie qu’il faut comprendre l’énoncé de Paul dans Romains 12,1. Notre « culte spirituel » consiste en notre soumission à Dieu « en esprit et en vérité » (Jean 4,24). Cette soumission est intérieure (spirituelle), mais aussi physique (corporelle)-même si pour » corps » Paul utilise le terme grec plus générique σῶμα plutôt que le plus spécifique σάρξ, il ne fait aucun doute qu’il parle ici de la personne entière. Cette soumission de la personne humaine n’a pas lieu, en quelque sorte, de manière isolée ou parallèle à la soumission du Christ au Père représentée dans l’Eucharistie, mais en relation profonde avec elle. Dans l’Eucharistie, l’élément spirituel est combiné avec l’élément physique – à travers les signes et les actions visibles, des réalités invisibles et spirituelles prennent place. Les aspirations de tous les systèmes religieux pré-chrétiens et le dynamisme du culte de l’Ancien Testament se réalisent pleinement dans le sacrifice de la Messe, où l’offrande physique ne peut être un simple geste vide qui peut (ou non) exprimer une disposition intérieure de la personne. La personne qui offre ce sacrifice, le Christ lui-même, offre au Père son esprit et son corps, et l’Église est invitée et entraînée dans ce processus de soumission dans l’amour. Les deux faces d’une même médaille, l’offrande extérieure et la disposition intérieure, deviennent dans le Christ la réalité, et elles se perpétuent dans le don de l’Eucharistie.

Tout comme la philosophie peut préparer le terrain pour la foi (« le dieu des philosophes » est en même temps le dieu biblique d’Abraham, d’Isaac et de Jacob), l’idée grecque de « culte spirituel/raisonnable » peut être comprise comme une préparation au vrai culte « en esprit et en vérité » qui vient avec la révélation du logos incarné.

Culte : raisonnable, spirituel et vrai

La façon dont Ratzinger comprend le concept de λογικὴν λατρεία dans Romains 12:1 est révélatrice de la façon dont il comprend la relation générale entre les idées qui proviennent de l’extérieur du christianisme, et la révélation divine que nous connaissons par la Bible et la Tradition. Tout comme la philosophie peut préparer le terrain pour la foi (« le Dieu des philosophes » est en même temps le Dieu biblique d’Abraham, d’Isaac et de Jacob), l’idée grecque de « culte spirituel/raisonnable » peut être comprise comme une préparation au vrai culte « en esprit et en vérité » qui vient avec la révélation du Logos incarné. Les écritures et la théologie chrétiennes reprennent les concepts et les idées non chrétiennes qui indiquent la bonne direction et les remplissent d’une nouvelle signification, la signification ultime qui vient de Jésus-Christ, le Verbe (Logos) du Père.

Cet accomplissement ne complète pas la révélation chrétienne avec quelque chose qu’elle ne posséderait pas autrement ; mais il aide à faire ressortir et à articuler ces éléments qui sont déjà là, même s’ils ne sont pas toujours présents de manière évidente, ou même s’ils ne sont pas perçus avec facilité. Le dialogue entre la raison humaine et la foi a lieu dans tous les domaines de la théologie, y compris dans celui de la liturgie et des sacrements. Les catholiques sont habitués depuis longtemps à unir leurs propres offrandes au Sacrifice de la Messe. L’analyse que fait Ratzinger de Romains 12,1 nous aide à comprendre encore mieux la relation intérieure qui existe entre le sacrifice de l’autel et nos propres offrandes spirituelles que nous apportons à l’Eucharistie, afin que le culte promis « en esprit et en vérité » (Jean 4,24) devienne une réalité toujours plus complète dans nos vies.

Laisser un commentaire