Qu’il s’agisse de la Messe ou de l’Office, le Livre des Psaumes fournit une grande partie, pour ne pas dire l’essentiel des textes constituant la prière publique de l’Eglise, en Orient comme en Occident. Cette forme poétique et mystérieuse de prière, dominée par la figure du Juste, préfiguration du Christ, manifeste le mystère de l’homme confronté à ces sentiments si contradictoires que sont l’amour, la haine, la joie, le désir de louange, le repentir, le désespoir et l’espérance, enfin la confiance en Dieu. Loin du sentimentalisme et de l’irénisme modernes, la spiritualité concrète, incarnée et réaliste proposée par les psaumes représente la voie privilégiée que la Tradition chrétienne a choisi pour chanter à Dieu la «laus perennis», la louange à la fois individuelle et communautaire à la Très Sainte Trinité. La première partie du texte qui suit est extrait de l’ouvrage «Les psaumes commentés par les Pères», (collection Les Pères dans la foi, n°1-2, p.13-15); la seconde partie reprend le texte d’une catéchèse du pape Benoit XVI prononcée lors d’une audience générale en 2011. Nous remercions les moines de l’abbaye Notre-Dame de Randol de nous avoir fourni, dans le cadre de leurs Journées liturgiques, les références des différents textes ayant servi de base à ce dossier.

«Qu’y a-t-il de meilleur qu’un psaume? C’est pourquoi David dit très bien: Louez le Seigneur, car le psaume est une bonne chose: à notre Dieu, louange douce et belle! Et c’est vrai Car le psaume est bénédiction prononcée par le peuple, louange de Dieu par l’assemblée, applaudissement par tous, parole dite par l’univers, voix de l’Eglise, mélodieuse profession de foi» (S. Ambroise de Milan, Psal. 1, 9: PL14, 924).

Jésus et les psaumes

« A lire les Évangiles, le lecteur constate que le Psautier est le livre de l’Ancien Testament de beaucoup le plus cité. Il représente un tiers de toutes les citations bibliques. Le Christ lui-même se réfère explicitement aux psaumes. Une première fois, quand il cite aux scribes le psaume 109, où David appelle le Messie «son Seigneur». Comment peut-il dès lors être son fils? Ce texte se trouve dans les trois synoptiques. Plus nettement encore, après la Résurrection, Jésus apparaît aux disciples réunis à Jérusalem. Il mange sous leurs yeux, puis leur fait la remarque: «Ce sont là mes paroles telles que je vous les ai dîtes, quand j’étais encore avec vous: il fallait que s’accomplît tout ce qui est écrit à mon sujet, dans la loi de Moise, les prophètes et les psaumes» (Lc 24, 44).

Dans les Evangiles, chez Luc surtout, les citations tirées des psaumes paraissent surtout dans les moments importants de la vie de Jésus, comme le livre de sa mission et de sa prière. Au Tentateur, il réplique par une citation du psaume (Mt 4, 6, avec citation du psaume 90, 11-12) que nous commenterons plus loin. Les trois citations, rapportées par l’évangile johannique, se trouvent dans la bouche même de Jésus. Les psaumes lui sont si familiers qu’ils paraissent souvent des réminiscences inconscientes. « Il les utilise avec une pénétration, une liberté qui contrastent singulièrement avec la superficialité et la raideur littérale des scribes. Il trouve en eux la Parole de Dieu, fondement de ses exigences (Mt 5, 35), expression de sa prière (Mt 26, 36; 27, 46).» (A. George).

Cette Parole lui annonce surtout et lui découvre le mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Le repas d’adieux s’ouvre et s’achève par le chant du Hallel (Ps. 112/117). Les psaumes 21 et 68 apparaissent en filigrane, dans le récit de la crucifixion et de la mort. Deux évangélistes rapportent que le Crucifié récita en croix le psaume «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?». Offrande et prière se fondent là dans une même liturgie, où le don suprême accomplit l’histoire et les prophéties.

Solidaire des «pauvres d’Israël», seul et abandonné, objet de mépris comme le psalmiste, le Christ sait que l’abandon et la déréliction ne sont pas le dernier mot de la prière, mais la certitude de l’efficacité de la souffrance et de l’épreuve. Jésus a conscience, comme il l’avait annoncé, du triomphe de l’opprimé, de l’avènement du règne de Dieu, du rassemblement universel autour du Serviteur glorifié.

Saint Luc place sur les lèvres expirantes de Jésus la prière du psaume 30: «Entre tes mains, je remets mon esprit». Expression de la paix et de la confiance entre les mains de son Père, dernier cri sur la route du retour à Lui. Prière que les générations chrétiennes pour la suite des siècles répètent à la chute du jour.

Il faut aller plus loin et nous interroger sur le rapport existentiel entre Jésus et les psaumes. «Le Christ allait hériter, dit Péguy, d’un monde déjà fait et pourtant il allait tout entier le refaire.» Jésus a vécu et prié l’histoire tourmentée des hommes, traversée d’infidélités et de relèvements, pétrie d’appels désespérés, quand l’impie écrase le juste. Les psaumes exprimaient l’expérience de l’humanité: l’amertume du péché, la vacuité du succès et de la richesse, la solitude et la confiance, et, comme les hommes sont pécheurs, la vindicte et l’imprécation. »

La question des psaumes imprécatoires

A propos de ces psaumes, qui peuvent décontenancer le chrétien moderne par la violence ou la haine qui s’en dégage, S. Thomas d’Aquin écrivait dans la Somme théologique: «Ces sortes d’imprécations contenues dans l’Ecriture sainte peuvent s’interpréter de trois manières: Premièrement, comme prédictions et non comme souhaits; ainsi: «Que les pécheurs aillent en enfer» veut dire: ils iront en enfer. Deuxièmement, comme des souhaits; mais alors le souhait ne se rapporte pas à la peine des hommes mais à la justice de celui qui punit; ainsi parle le Psaume: «Le juste se réjouira en voyant la vengeance», car Dieu lui-même, en punissant, «ne se réjouit pas de la perdition des impies», dit la Sagesse, mais de sa justice, car dit le Psalmiste: «Le Seigneur est juste et aime la justice». Troisièmement, comme un désir d’éloigner le péché, et non comme un désir de la peine elle-même: l’on souhaite ainsi que les péchés soient détruits et que les hommes vivent». (Saint Thomas, Somme théologique, II II 25/6/3).

En d’autres termes, « Jésus a assumé ce fleuve de boue, y compris la vindicte et la vengeance -devant lesquelles nous, esprits délicats, faisons la fine bouche-, non pour les cautionner mais pour les convertir en prière. Véritable Job de l’histoire universelle, il est venu l’éclairer de la lumière qui était en lui et qui vient transfigurer le monde. Il assume «le péché du monde» pour amener une humanité souillée jusqu’à la pureté de la Source et lui frayer un passage vers Dieu. Tel est, selon le mot d’Augustin d’Hippone, l’admirable chantre des psaumes» (Les psaumes commentés par les Pères, p. 13-15).

VINDICA SANGUINEM. Ce sont là les deux premiers mots d’une prière que l’Eglise adresse à Dieu, pour lui demander d’exercer la vengeance. Nul n’en saisira le sens profond s’il n’a d’abord souffert; s’il n’a jamais écouté un choeur de moines chanter cet Introit de la messe des martyrs, phrase musicale qui, de deux mots parmi les plus durs sur des lèvres d’hommes, vengeance, sang! fait une prière de pardon et de douceur, d’une sérénité poignante, d’une majesté inégalable. C’est l’appel à la seule vengeance qu’un Dieu d’amour veuille exercer -et les chrétiens avec Lui.

Catéchèse du pape Benoit XVI sur les psaumes, audience générale, 22 juin 2011.

Chers frères et soeurs,

Dans les précédentes catéchèses, nous nous sommes arrêtés sur plusieurs figures de l’Ancien Testament particulièrement significatives pour notre réflexion sur la prière. J’ai parlé d’Abraham qui intercède pour les villes étrangères, de Jacob qui pendant la lutte nocturne reçoit la bénédiction, de Moïse qui invoque le pardon pour son peuple, et d’Elie qui prie pour la conversion d’Israël. Avec la catéchèse d’aujourd’hui, je voudrais commencer une nouvelle étape du parcours: au lieu de commenter des épisodes particuliers de personnages en prière, nous entrerons dans le «livre de prière» par excellence, le livre des Psaumes. Dans les prochaines catéchèses nous lirons et nous méditerons quelques-uns des Psaumes les plus beaux et les plus chers à la tradition de prière de l’Eglise. Je voudrais aujourd’hui les présenter en parlant du livre des Psaumes dans son ensemble.

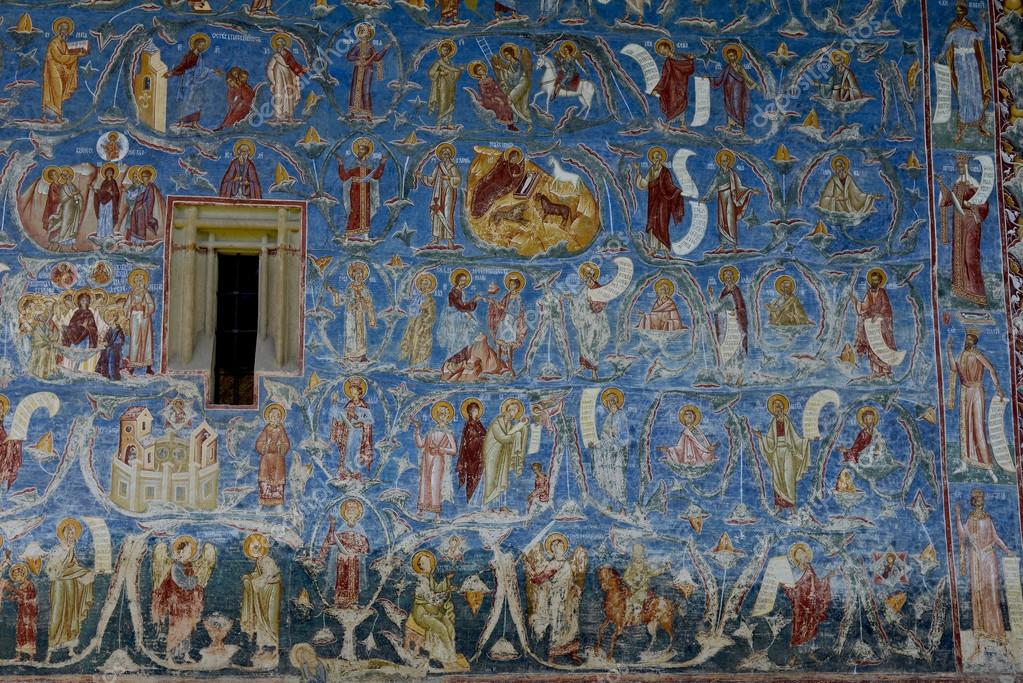

Le Psautier se présente comme un «formulaire» de prière, un recueil de cent cinquante psaumes que la tradition biblique donne au peuple des croyants afin qu’ils deviennent sa prière, notre prière, notre manière de nous adresser à Dieu et de nous mettre en relation avec Lui. Dans ce livre, toute l’expérience humaine avec ses multiples facettes et toute la gamme des sentiments qui accompagnent l’existence de l’homme trouvent leur expression. Dans les Psaumes se mêlent et s’expriment la joie et la souffrance, le désir de Dieu et la perception de la propre indignité, le bonheur et le sentiment d’abandon, la confiance en Dieu et la douloureuse solitude, la plénitude de vie et la peur de mourir. Toute la réalité du croyant se retrouve dans ces prières, que le peuple d’Israël tout d’abord et ensuite l’Eglise ont assumées comme médiation privilégiée de la relation avec l’unique Dieu et comme réponse adaptée à sa révélation dans l’histoire. En tant que prière, les psaumes sont des manifestations de l’âme et de la foi, où tous peuvent se reconnaître et dans lesquels se communique cette expérience de proximité particulière avec Dieu à laquelle chaque homme est appelé. Et c’est toute la complexité de l’existence humaine qui se concentre dans la complexité des différentes formes littéraires des divers Psaumes: hymnes, lamentations, supplications individuelles et collectives, chants de remerciement, psaumes pénitentiels, psaumes sapientiels et d’autres genres que nous pouvons retrouver dans ces compositions poétiques.

Malgré cette multiplicité expressive, deux grands domaines qui synthétisent la prière du Psautier peuvent être identifiés: la supplique, liée à la lamentation, et la louange, deux dimensions reliées et presque inséparables. Car la supplique est animée par la certitude que Dieu répondra, et cela ouvre à la louange et à l’action de grâce; et la louange et le remerciement naissent de l’expérience d’un salut reçu, qui suppose un besoin d’aide que la supplique exprime.

Dans la supplique, l’orant se lamente et décrit sa situation d’angoisse, de danger, de désolation, ou bien, comme dans les psaumes pénitentiels, il confesse sa faute, le péché, en demandant d’être pardonné. Il expose au Seigneur son état de besoin dans la certitude d’être écouté, et cela implique une reconnaissance de Dieu comme bon, désireux du bien et «amant de la vie» (cf. Sg 11, 26), prêt à aider, sauver, pardonner. C’est ainsi, par exemple, que prie le Psalmiste dans le Psaume 31: «En toi Seigneur j’ai mon refuge; garde-moi d’être humilié pour toujours […] Tu m’arraches au filet qu’ils m’ont tendu; oui, c’est toi mon abri» (vv. 2.5). Dans la lamentation peut donc déjà apparaître quelque chose de la louange, qui se préannonce dans l’espérance de l’intervention divine et qui se fait ensuite explicite quand le salut divin devient réalité. De manière analogue, dans les Psaumes d’action de grâce et de louange, en faisant mémoire du don reçu ou en contemplant la grandeur de la miséricorde de Dieu, on reconnaît également sa propre petitesse et la nécessité d’être sauvés, qui est à la base de la supplication. On confesse ainsi à Dieu sa propre condition de créature inévitablement marquée par la mort, mais pourtant porteuse d’une désir de vie radical. Le Psalmiste s’exclame donc, dans le Psaume 86: «Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, toujours je rendrai gloire à ton nom; il est grand, ton amour pour moi: tu m’as tiré de l’abîme des morts» (vv. 12-13). De cette manière, dans la prière des Psaumes, la supplique et la louange se mêlent et se fondent dans un unique chant qui célèbre la grâce éternelle du Seigneur qui se penche sur notre fragilité.

C’est précisément pour permettre au peuple des croyants de s’unir à ce chant que le livre du Psautier a été donné à Israël et à l’Eglise. En effet, les Psaumes enseignent à prier. Dans ceux-ci, la Parole de Dieu devient parole de prière — et ce sont les paroles du Psalmiste inspiré —, qui devient également parole de l’orant qui prie avec les Psaumes. Telle est la beauté et la particularité de ce livre biblique: les prières qui y sont contenues, à la différence d’autres prières que nous trouvons dans l’Ecriture sainte, ne sont pas insérées dans une trame narrative qui en spécifie le sens et la fonction. Les Psaumes sont donnés au croyant précisément comme texte de prière, qui a pour unique but de devenir la prière de celui qui les assume et avec eux s’adresse à Dieu. Etant donné qu’ils sont la Parole de Dieu, celui qui prie les Psaumes parle à Dieu avec les paroles mêmes que Dieu nous a données, il s’adresse à Lui avec les paroles que Lui-même nous donne. Ainsi, en priant les Psaumes on apprend à prier. Ils sont une école de la prière.

Il advient quelque chose d’analogue lorsque l’enfant commence à parler, c’est-à-dire qu’il apprend à exprimer ses sensations, ses émotions, ses besoins avec des mots qui ne lui appartiennent pas de façon innée, mais qu’il apprend de ses parents et de ceux qui vivent autour de lui. Ce que l’enfant veut exprimer est son propre vécu, mais le moyen d’expression appartient à d’autres; et lui peu à peu s’en approprie; les mots reçus des parents deviennent ses mots et à travers ces mots il apprend aussi une manière de penser et de sentir, il accède à tout un monde de concepts, et il grandit à l’intérieur de celui-ci, il entre en relation avec la réalité, avec les hommes et avec Dieu. La langue de ses parents est enfin devenue sa langue, il parle avec les mots reçus des autres qui sont désormais devenus ses mots. Ainsi en est-il avec la prière des Psaumes. Ils nous sont donnés pour que nous apprenions à nous adresser à Dieu, à communiquer avec Lui, à lui parler de nous avec ses mots, à trouver un langage pour la rencontre avec Dieu. Et à travers ces mots, il sera possible aussi de connaître et d’accueillir les critères de son action, de s’approcher du mystère de ses pensées et de ses voies (cf. Is 55, 8-9), afin de grandir toujours davantage dans la foi et dans l’amour. Comme nos mots ne sont pas seulement des mots, mais qu’ils nous enseignent un monde réel et conceptuel, de même ces prières aussi nous enseignent le cœur de Dieu, si bien que non seulement nous pouvons parler de Dieu, mais nous pouvons apprendre qui est Dieu et, en apprenant comment parler avec Lui, nous apprenons à être homme, à être nous-mêmes.

A cet égard, apparaît significatif le titre que la tradition juive a donné au Psautier. Il s’appelle tehillîm, un terme hébreu qui veut dire «louanges», de cette racine verbale que nous retrouvons dans l’expression «Alleluia», c’est-à-dire, littéralement: «louez le Seigneur». Ce livre de prières, donc, même si multiforme et complexe, avec ses divers genres littéraires et avec son articulation entre louange et supplique, est en fin de compte un livre de louanges, qui enseigne à rendre grâces, à célébrer la grandeur du don de Dieu, à reconnaître la beauté de ses œuvres et à glorifier son saint Nom. C’est là la réponse la plus adaptée face à la manifestation du Seigneur et à l’expérience de sa bonté. En nous enseignant à prier, les Psaumes nous enseignent que même dans le désespoir, dans la douleur, la présence de Dieu demeure, elle est source d’émerveillement et de réconfort; on peut pleurer, supplier, intercéder, se plaindre, mais dans la conscience que nous sommes en train de cheminer vers la lumière, où la louange pourra être définitive. Comme nous l’enseigne le Psaume 36: «En toi est la source de vie; par ta lumière nous voyons la lumière» (Ps 36, 10).

Mais outre ce titre général du livre, la tradition juive a donné à de nombreux Psaumes des titres spécifiques, en les attribuant, en grande majorité, au roi David. Figure d’une remarquable fibre humaine et théologique, David est un personnage complexe, qui a traversé les expériences fondamentales les plus variées de l’existence. Jeune pasteur du troupeau paternel, vivant alternativement des épisodes positifs et négatifs, parfois même dramatiques, il devient roi d’Israël, pasteur du peuple de Dieu. Homme de paix, il a combattu de nombreuses guerres; inlassable et tenace chercheur de Dieu, il a trahi son amour, et cela est caractéristique: il est toujours resté un chercheur de Dieu, même si très souvent il a gravement péché; humble pénitent, il a accueilli le pardon divin, ainsi que la peine divine, et il a accepté un destin marqué par la douleur. David a ainsi été un roi, avec toutes ses faiblesses, «selon le cœur de Dieu» (cf. 1 Sam 13, 14), c’est-à-dire un orant passionné, un homme qui savait ce que veut dire supplier et louer. Le lien des Psaumes avec cet insigne roi d’Israël est donc important, parce qu’il est une figure messianique. Oint par le Seigneur, chez qui est en quelque sorte ébauché le mystère du Christ.

Tout aussi importantes et significatives sont la manière et la fréquence avec lesquelles les paroles des Psaumes sont reprises par le Nouveau Testament, en assumant et en soulignant cette valeur prophétique suggérée par le lien du Psautier avec la figure messianique de David. Dans le Seigneur Jésus, qui pendant sa vie terrestre a prié avec les Psaumes, ils trouvent leur accomplissement définitif et ils révèlent leur sens le plus plein et le plus profond. Les prières du Psautier, avec lesquelles on parle à Dieu, nous parlent de Lui, nous parlent du Fils, image du Dieu invisible (Col 1, 15), qui nous révèle de manière accomplie le Visage du Père. Le chrétien, donc, en priant les Psaumes, prie le Père dans le Christ et avec le Christ, en assumant ces chants dans une perspective nouvelle, qui a dans le mystère pascal son ultime clé interprétative. L’horizon de l’orant s’ouvre ainsi à une réalité inattendue, chaque Psaume acquiert une lumière nouvelle dans le Christ et le Psautier peut briller dans toute son infinie richesse.

Très chers frères et sœurs, prenons donc en main ce livre saint, laissons Dieu nous apprendre à nous adresser à Lui, faisons du Psautier un guide qui nous aide et nous accompagne quotidiennement sur le chemin de la prière. Et demandons nous aussi, comme disciples de Jésus, «Seigneur, apprends-nous à prier» (Lc 11, 1), en ouvrant notre cœur pour accueillir la prière du Maître, où toutes les prières trouvent leur accomplissement. Ainsi, rendus fils dans le Fils, nous pourrons parler à Dieu en l’appelant «Notre Père». Merci.

Laisser un commentaire