Le texte qui suit est la traduction d’un article paru sur le site Liturgical Arts Journal. Nos commentaires sont entre crochets.

Le dernier demi-siècle a vu une grande poussée d’inculturation et d’adaptation de la liturgie romaine à divers pays et peuples. Paradoxalement, cependant, cette même période a également vu une simplification spectaculaire du calendrier liturgique. Je dis paradoxalement parce que le calendrier a longtemps été la partie de la liturgie romaine la plus libre de s’adapter à son environnement géographique et culturel. Si vous remettez à un bibliophile médiéval un livre d’heures et que vous lui demandez d’en déterminer la provenance, il se tournera probablement vers le calendrier et cherchera des saints propres à sa région. S’il trouve saint Bavon marqué en rouge le 1er octobre, il vous dira que le livre a été produit pour les Belges.

Bien que la messe romaine médiévale ait été tolérante à l’égard de légères variations locales telles que l’usage de Sarum ou celui de Lyon, celles-ci ont perdu de leur importance et ne sont pratiquement jamais rencontrées aujourd’hui. Dans des endroits comme les États-Unis, et parmi certains ordres comme les Jésuites, la Messe a toujours été offerte selon les livres romains au sens strict. Mais ces endroits se sont toujours vantés d’avoir des calendriers distincts et des ensembles uniques de Propres.

Après la conquête française de l’Algérie en 1830, qui a ressuscité l’église d’Afrique du Nord tombée sous les invasions islamiques, les nouveaux évêques de Carthage ont produit un nouveau calendrier liturgique pour recouvrer son ancien patrimoine. Une flopée de saints africains presque oubliés réintègrent les Propre de l’office et de la messe. Le grand saint Cyprien de Carthage, qui, dans le rite romain, ne partageait qu’une modeste fête semi-double avec le pape saint Corneille, se retrouva avec sa propre fête double de première classe avec octave. De nouvelles fêtes ont également été établies pour les papes et les martyrs africains, et le cardinal Lavigerie a promu le culte de ces saints locaux nouvellement restaurés auprès de ses ouailles.

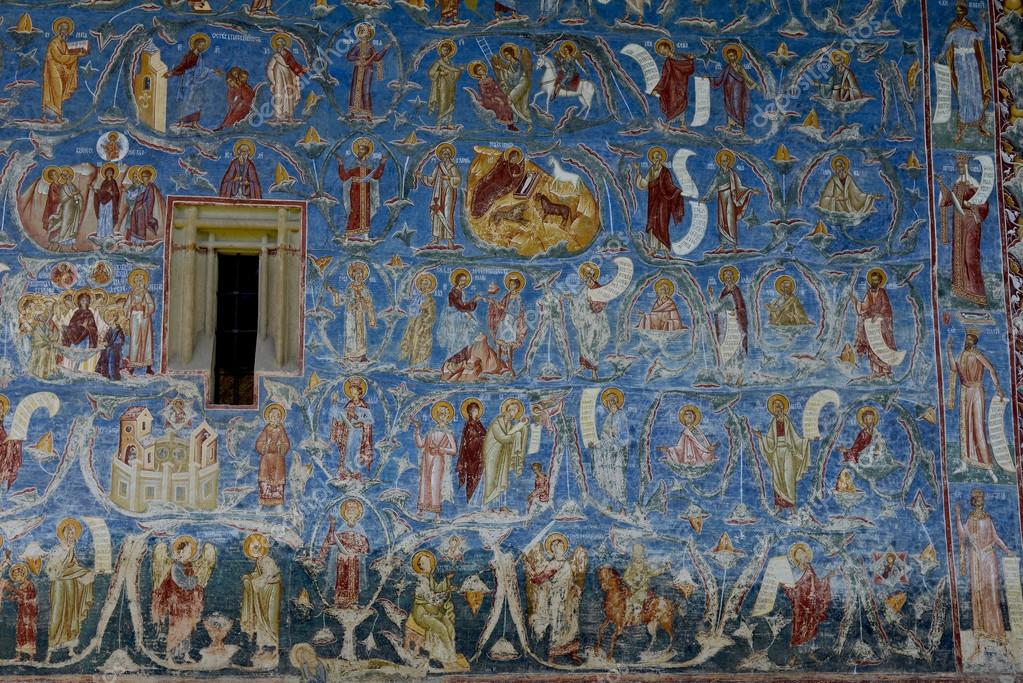

Pourtant, même en l’absence d’une direction épiscopale aussi forte, les membres les plus humbles du laïcat catholique comprenaient ce principe général. Jeroen deWulf, spécialiste de la diaspora africaine, a montré comment les communautés noires d’Europe ont bricolé leur propre cycle annuel de fêtes en fonction des patrons de leurs églises et de leurs confréries laïques : « Les processions et les célébrations avaient lieu principalement lors de fêtes intimement liées à la communauté noire, comme la fête de saint Moïse le Noir, un moine ascète d’Égypte (28 août) ; sainte Iphigénie, une princesse nubienne légendaire (21 septembre) ; Saint Benoît le Maure de Palerme, dont les parents étaient des esclaves africains (5 octobre) ; Saint Elesbaan, anciennement connu sous le nom de roi Kaleb d’Axum dans l’actuelle Éthiopie (27 octobre) ; et Notre-Dame du Rosaire (premier dimanche d’octobre), qui étaient tous vénérés avec des loas (chants de vénération) spécifiques. La communauté noire du Portugal vénérait également un saint Antoine noir, appelé Saint Antoine de Notto, originaire de Libye et qui avait été esclave en Sicile. »

N’oublions pas que tout cela se déroulait dans le contexte d’un calendrier liturgique traditionnel beaucoup plus complexe et aussi beaucoup plus décentralisé que celui auquel la plupart des catholiques sont aujourd’hui habitués. Aujourd’hui, les grandes conférences épiscopales nationales et supranationales ont repris le processus d’élaboration des calendriers liturgiques des diocèses individuels.

Mais si nous voulons que l’inculturation soit conduite par des communautés plutôt que par des comités, il est impératif que nous tirions les leçons du calendrier qui a rendu cette flexibilité possible.

Afin de prouver ce point, il pourrait être utile de sortir de l’abstrait et de mener une petite expérience de pensée. En nous concentrant sur une communauté particulière – les catholiques amérindiens du Canada et des États-Unis – nous pouvons voir exactement ce qu’un calendrier traditionnel peut offrir de plus que le calendrier moderne.

La sainte patronne des catholiques amérindiens est sainte Kateri Tekakwitha (1656-1680), béatifiée en 1980 et canonisée en 2012. Malgré les siècles qui se sont écoulés depuis sa mort, elle est une sainte moderne, dans le sens où sa fête a toujours été célébrée dans le contexte de la liturgie réformée et n’a jamais été célébrée dans la liturgie traditionnelle.

Actuellement, deux fêtes sont associées à sainte Kateri. Au Canada, elle est vénérée le 17 avril, date de sa mort. Mais bien que la date canadienne soit historiquement exacte, elle a l’inconvénient de tomber à la mi-avril, où elle est régulièrement déplacée par les jours immuables de la Semaine Sainte et de Pâques. En 1982, les évêques américains ont décidé de déplacer la fête en été, où elle pourrait être célébrée avec beaucoup moins de complications. Ainsi, le deuxième jour associé à Sainte Kateri est le 14 juillet, jour de sa fête aux États-Unis.

Notez que ces deux dates s’excluent mutuellement et se séparent nettement selon les frontières nationales. Les Canadiens ne célèbrent pas Kateri le 14 juillet, et les Américains ne la célèbrent pas le 17 avril. On pourrait envisager, je suppose, de permettre à chaque nation de célébrer également la fête de l’autre – mais il est très peu probable qu’une telle chose soit autorisée, car tout l’esprit du nouveau calendrier est de résister aux duplications. (Et pour être juste, les duplications exactes de jours de fête sont rares même dans les anciens calendriers).

Ainsi, à l’heure actuelle, les catholiques amérindiens n’ont qu’un jour sur 365 pour honorer liturgiquement leur patronne – et, ce qui est un comble, pas plus que les autres Canadiens ou Américains.

Avec un peu d’imagination, cette fraction de 1/365 pourrait être quelque peu augmentée. Par exemple, des collections locales de saints apparaissent actuellement dans certains calendriers tout au long du mois de novembre : Tous les saints d’Irlande (le 6), Tous les saints d’Afrique (le 6), Tous les saints du Pays de Galles (le 8), Tous les saints d’Angleterre (le 8), Tous les saints de l’Ordre dominicain (le 12), Tous les saints des Bénédictins (le 13), Tous les saints de l’Ordre séraphique (le 29).

[Nous profitons de cette excellente remarque pour remarquer que dans le rite byzantin, la Toussaint (qui a lieu le premier dimanche après la Pentecôte) est également suivie d’une fête de tous les saints « locaux » ; compte tenu de cet exemple et de ceux cités par l’auteur, nous ajouterions qu’une fête de tous les saints de France serait extrêmement profitable d’un point de vue pastoral autant que liturgique].

Une date similaire pourrait être choisie pour honorer Sainte Kateri et, indirectement, les martyrs et confesseurs putatifs qui apparaissent dans ses hagiographies mais dont les causes n’ont pas encore abouti : Catherine Gandeaktena, Françoise Gonnhatenha, Marguerite Garangouas, Stephen Tegonanakoa, et d’autres.

L’Ordre joséphite, créé en 1893 pour servir les Américains d’origine africaine, a fait quelque chose de similaire dans son Manuel de prières (1895). Ils ont dûment honoré saint Benoît le Maure le jour de sa fête, le 4 avril, mais ont également indiqué une date apparemment redondante pour « saint Benoît le Maure, et tous les saints de sa race », le 5 novembre. Cette dernière date visait probablement à commémorer un autre homme cher au cœur des catholiques noirs, saint Martin de Porres, qui n’avait pas encore été canonisé à l’époque.

Nous pouvons certainement qualifier ces développements de « superflus » si nous le voulons. Mais cette caractéristique de l’ancien calendrier – dont de nombreux réformateurs liturgiques souhaitaient se débarrasser – peut également être considérée de manière positive comme un outil précieux d’inculturation.

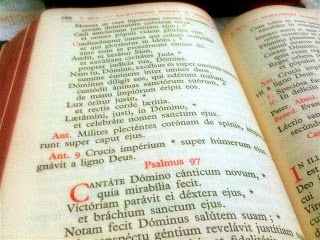

Dans le cadre d’une petite expérience de pensée, avançons l’esprit du calendrier traditionnel d’environ 70 ans et faisons comme si les changements intermédiaires n’avaient jamais eu lieu : la suppression de la plupart des octaves en 1955, la réduction des commémorations en 1960, l’abolition des commémorations en 1969 et la simplification des rangs des fêtes en 1970.

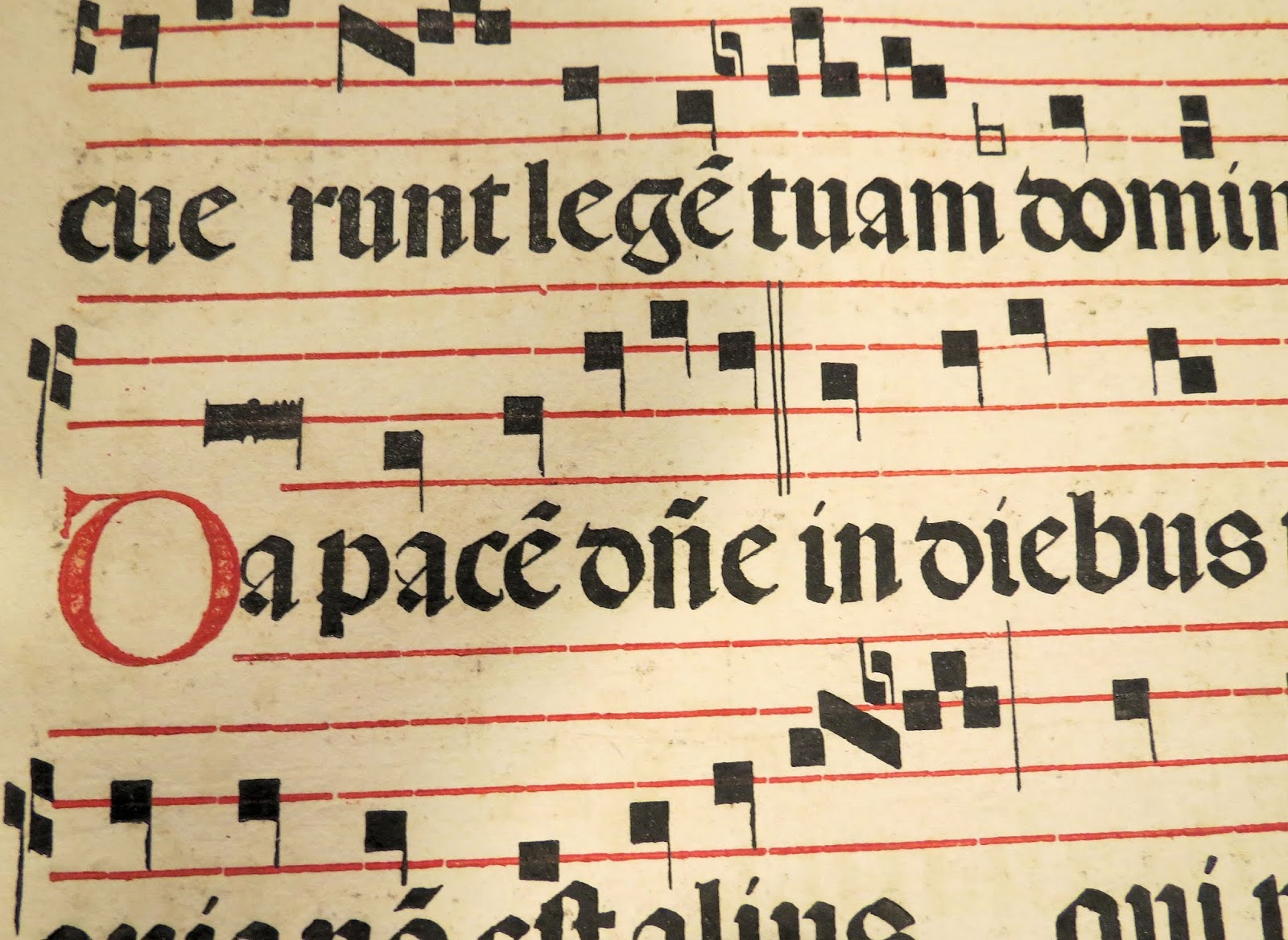

Tout d’abord, là où sainte Kateri est la patronne d’une église ou d’une communauté, elle aurait une octave commune attachée à sa fête ; huit jours complets de célébration liturgique dans la messe et dans l’office divin. Au Canada, où aucune fête ou dimanche de haut rang n’intervient, la messe quotidienne des 18, 19 et 20 avril répète la messe de sainte Kateri. Les 21, 22 et 24 avril, les fêtes de St Anselme, Ss. Soter et Caius, et de St. Fidelis ont la priorité, mais même pendant ces messes, Ste Kateri reste présente dans les commémorations. Le 23 avril, un prêtre pourrait dire soit la Messe de Sainte Kateri avec une commémoration de Saint Georges, soit la Messe de Saint Georges avec une commémoration de Sainte Kateri. Nous verrions quelque chose de similaire aux États-Unis à partir de la fête de Sainte Kateri le 14 juillet – une octave liturgique où Sainte Kateri serait soit la messe principale de la journée, soit rappelée comme une commémoration.

Cette octave patronale, supprimée en 1955, distingue automatiquement toutes les églises et communautés sous l’égide de Sainte Kateri de toutes les autres. Elle reconnaît, avec sagesse, que les organismes ecclésiaux qui ont Sainte Kateri comme patronne spéciale méritent d’avoir un peu plus de temps pour l’honorer.

Les anciens calendriers nous présentent d’autres exemples tout prêts qui pourraient servir de modèles pour des occasions supplémentaires d’étoffer encore plus le calendrier.

Prenons la fête de l’apparition de saint Michel Archange (8 mai). Nous savons, grâce à des récits historiques fiables, que Sainte Kateri a fait plusieurs apparitions à des prêtres et à des amis après sa mort. Si l’Église les juge dignes de foi, une messe de l’apparition de sainte Kateri pourrait peut-être être attribuée aux dates qui nous sont parvenues de l’histoire : le 23 avril (dans l’octave canadienne) ou le 1er septembre.

Ou encore, prenez les nombreuses fêtes locales qui commémorent la translation des reliques : Le 25 avril pour saint Vincent de Paul, le 24 mai pour saint Dominique, le 11 octobre pour saint Augustin. Ne serait-il pas tout aussi approprié pour les fils et filles spirituels de Sainte Kateri d’honorer leur patronne comme les Vincentiens, les Dominicains et les Augustins honorent la leur ? Ses reliques ont été transférées à son lieu de repos actuel, l’église de Saint-François-Xavier à Kahnawake, au Québec, le 1er novembre 1972. La Toussaint, bien sûr, ne peut pas être déplacée, mais pourquoi ne pas reporter définitivement la translation à une férie de l’octave de la Toussaint (restaurée), comme le 3 novembre ?

Ou, pour aller vraiment loin, supposons qu’un dilettante américain de la liturgie (en parlant de façon purement hypothétique, bien sûr), le nez plongé dans les sources primaires, conclue que les Canadiens avaient raison après tout : le Lys des Mohawks devrait vraiment être honoré en avril. Mais il ne veut pas non plus être mis à l’écart de ses compatriotes. Puis, en consultant des calendriers liturgiques de Kahnawake datant du début du XXe siècle, il découvre que l’église de la mission de Saint-François-Xavier, lieu de repos actuel de Sainte-Kateri et église mère du catholicisme amérindien, célébrait la fête de sa dédicace le deuxième dimanche de juillet, du 8 au 14. (Et selon la norme de l’époque, elle aurait été un double de la première classe avec une octave). Ce fait fournit la couverture parfaite pour préserver à la fois les dates américaines et canadiennes modernes, avec un accent légèrement différent qui évite la répétition exacte.

Si vous avez perdu le fil de tout cela, cela nous laisse avec : 1 ou 2 jours par an sur le thème des Amérindiens dans le calendrier actuel, mais jusqu’à un nombre stupéfiant de 19 jours par an sur le thème des Amérindiens en utilisant les outils fournis par le calendrier traditionnel. (Nous supposons une octave de 8 jours avec la fête principale le 17 avril, une octave de 8 jours pour la Dédicace à partir de la deuxième semaine de juillet, et trois fêtes putatives pour l’apparition le 1er septembre, la translation des reliques autour du 3 novembre, et la Toussaint de l’Amérique [autochtone]).

Certes, le total le plus élevé ne s’applique qu’au sanctuaire de Kateri à Kahnawake, mais ce résultat n’est-il pas logique ?

Le sanctuaire natal de sainte Kateri ne devrait-il pas être le lieu qui lui est consacré avec le plus de ferveur dans le monde entier ? Et à partir de là, sa présence dans le calendrier peut progressivement diminuer à mesure que l’on s’éloigne de son centre de dévotion. Il faudrait demander une autorisation spéciale pour célébrer des messes supplémentaires putatives comme la Translation ou l’Apparition. Mais en supposant que ces permissions puissent être accordées aux communautés ayant une importante population autochtone – et pourquoi pas, si l’inculturation est vraiment notre objectif – ces messes seraient des célébrations liturgiques uniques en leur genre. Le reste d’entre nous, catholiques du Canada et des États-Unis, serait ravi de se joindre à l’observation de sa fête principale une fois par an, mais les fêtes spéciales pourraient être uniques en leur genre.

Il est vrai que j’ai laissé libre cours à mon imagination dans cet exercice, mais seulement dans la mesure où il s’agit d’introduire des pratiques liturgiques autrefois courantes dans une ère de minimalisme liturgique brutal. Ce que j’ai décrit ci-dessus pour Sainte Kateri était une procédure assez courante il y a seulement quelques siècles. Dans un livre liturgique du diocèse de Lisbonne datant de 1780, les octaves, les vigiles, les dédicaces et les traductions d’intérêt local représentent quelque 37 jours, soit 10% de l’année liturgique.

Et il faut certainement admettre que l’ajout de fêtes au calendrier traditionnel est un chemin beaucoup plus simple vers une liturgie inculturée que d’aller jusqu’à l’extrême en essayant de rédiger et de faire approuver un nouvel ordinaire de la Messe ou (horreur!) une nouvelle prière eucharistique ou un « Credo amérindien ».

Quelle que soit la préoccupation du milieu du XXème siècle concernant la duplication et la redondance liturgiques, elle semble de plus en plus avoir manqué le but premier de la liturgie. Ceux qui aiment sainte Kateri et la considèrent comme leur patronne spéciale veulent la célébrer. Et pas qu’un peu ! Toujours en proportion des mystères de Notre Seigneur, bien sûr, mais si nous pouvons prendre un peu plus de temps pour célébrer des aspects légèrement différents de sa vie et de sa glorification au ciel, comme nous l’avons toujours fait pour les autres saints de la chrétienté, alors pourquoi laisser passer cette occasion ?

Bien sûr, je ne veux pas minimiser la valeur de l’inculturation au-delà du calendrier – les lecteurs de ces pages connaissent peut-être mes articles précédents sur les usages liturgiques uniques de Kahnawake et des autres missions. Lorsque des textes liturgiques de ce type existent, je suis ravi de les encourager et de les promouvoir. Cependant, de tels développements reposent généralement sur une antiquité immémoriale ou sur des indults et des permissions spéciales, et sont donc relativement rares.

Alors que les calendriers locaux sont typiques de toutes les communautés catholiques, complètement anticipés dans la structure du Rite Romain, et amplement prévus par un système de classement qui a traditionnellement donné une grande latitude aux intérêts dévotionnels locaux.

Et même avec des Rites et des Usages uniques, le calendrier a un rôle particulier à jouer.

Il n’y a qu’une poignée d’églises dans le diocèse de Tolède qui utilisent le rite mozarabe, une très ancienne liturgie espagnole remontant au 7e siècle. Toutefois, les églises de rite romain de Tolède sont autorisées à participer à ce patrimoine local en offrant cette liturgie deux fois par an, lors des fêtes de l’Incarnation et de saint Ildephonse. En France, la Fraternité Saint-Pierre, de rite romain, a fait revivre le rite solennel de Lyon à l’occasion de fêtes locales importantes comme celles de saint Irénée et de saint Just.

Offrir des liturgies locales pour des fêtes d’intérêt local est beaucoup plus naturel pour les Rites occidentaux que, par exemple, de bricoler de nouvelles anaphores en s’inspirant ostensiblement des modèles hippolytain, mozarabe et basilien, puis de les offrir à tout le monde sans distinction, sous forme de buffet.

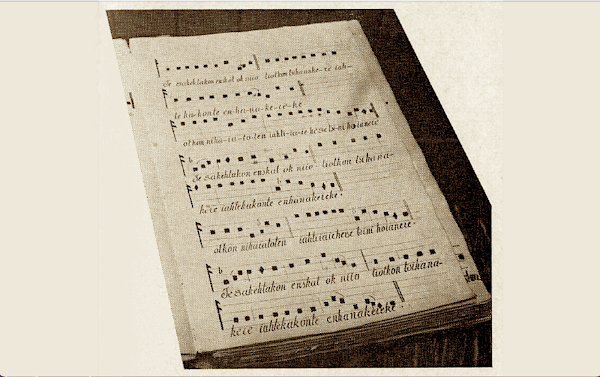

Bien que la flexibilité moderne puisse initialement séduire un inculturateur par sa liberté de particulariser, on apprend rapidement qu’une masse bancale d’options universellement disponibles est exactement le contraire d’une liturgie véritablement inculturée, qui a des divergences fixes et locales bien définies par rapport au Missel Romain. Le rite ambrosien ne propose pas d’options pour la durée de l’Avent, il prescrit simplement un Avent de 6 semaines, et c’est tout. Nous pourrions dire la même chose des Illationes mozarabes, du cérémonial de Sarum ou du cycle d’introïts du Kaiatonsera Teieriwakwatha [Il s’agit d’une sorte d’adaptation des propres liturgiques romains à l’usage des chrétiens amérindiens de l’actuel Canada, en langue huronne, NDT].

En résumé, il semble évident que le Missel romain traditionnel d’avant 1955, limité dans ses options générales mais extrêmement généreux dans son traitement des fêtes locales, offre un potentiel d’inculturation bien plus important que ses révisions ultérieures, qui offrent une pléthore d’options générales mais limitent la capacité de personnalisation locale.