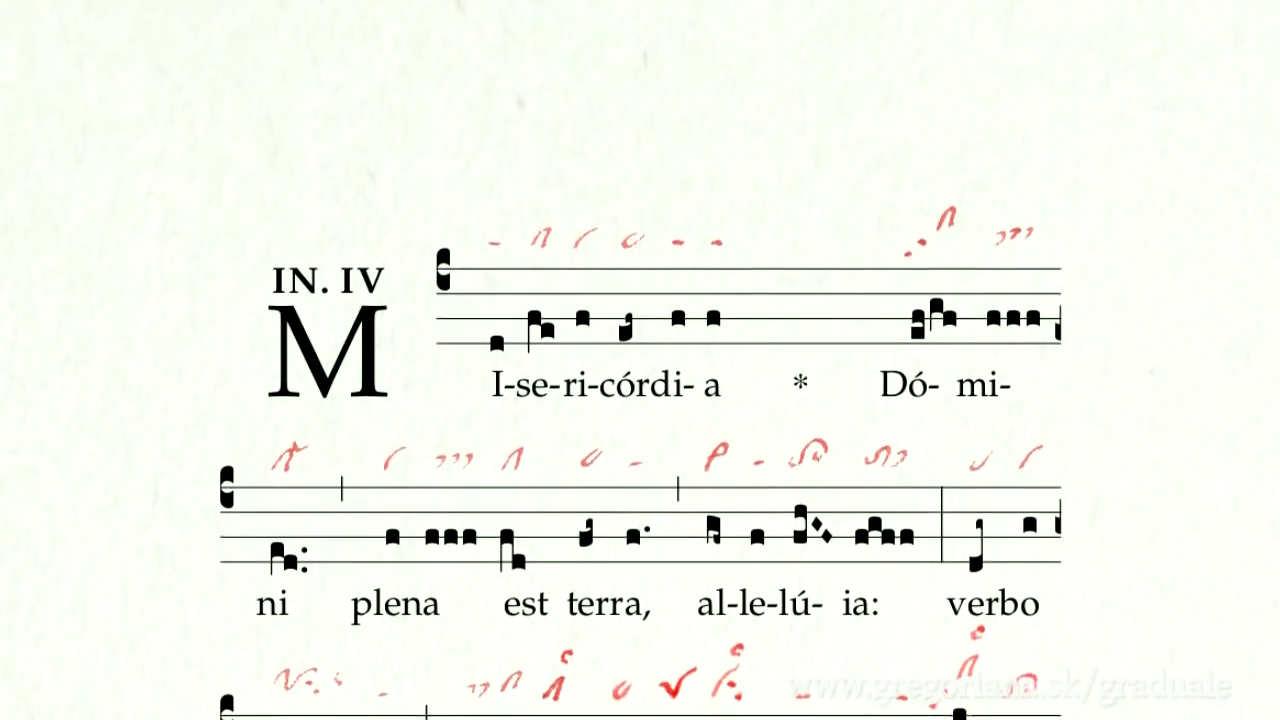

Dans la première partie, nous avons proposé quelques ressources pour apprendre à chanter le propre de la Messe, à savoir les antiennes d’entrée, d’offertoire et de communion (plus éventuellement le répons graduel et l’Alléluia), avec leurs versets tirés des psaumes.

Nous étions cependant resté en suspens sur une question primordiale : que faire des cantiques ? Si on chante le propre, cela veut-il dire qu’on ne chantera plus de cantiques ?

Précisons les termes de notre question. Le propre de la Messe inclut les antiennes présentées ci-dessus, qui sont proposées dans le Graduale Romanum (avec une variation possible pour les chants entre les lectures, que l’on peut prendre au graduel ou au lectionnaire). Dans la majorité des paroisses, ces chants ont disparus, au profit des cantiques ; nous entendons par « cantiques » ces chants extra-liturgiques, souvent en langue vulgaire, chantés au cours de la liturgie (Messe ou office divin).

Vous ne voyez pas de quoi on parle ? Bon. Vous voyez les chants des « carnets verts » de la communauté de l’Emmanuel ? Eh bien voilà, ce sont des cantiques.

Bref. Maintenant, vous voyez de quoi il s’agit. La question est : que faut-il en faire, de ces fameux cantiques ? C’est ce que nous allons voir en examinant leur légitimité dans un premier temps, leur choix dans un second temps.

1. Lâcher les cantiques ?

Si l’on chante le propre, faut-il laisser de côté les cantiques ? C’est une solution envisageable en certains lieux, et tout à fait justifiée, car ils n’ont rien d’obligatoire, ils viennent comme « par surcroît », en plus des chants qui accompagnent le rite. Ainsi, le seul « chant d’entrée » traditionnellement prévu par la liturgie est l’antienne d’introït, avec ses versets, l’antienne étant reprise entre chaque verset. Nous recommandons d’ailleurs la lecture de cet article (en anglais) où l’auteur décrit une Messe célébrée sans cantiques (selon le nouveau missel!) à laquelle il assista en la cathédrale Saint-Marc, à Venise.

Cela dit, trois arguments de poids plaident en faveur de leur maintien.

Premièrement, un simple constat : les cantiques, dans les paroisses, sont aujourd’hui une réalité. Il ne sert à rien de prétendre qu’ils n’existent pas, de faire comme s’ils étaient une illusion d’optique. En un mot, ils sont là ; et l’étant depuis longtemps, ils ne vont pas disparaître de sitôt.

Deuxièmement, le concile Vatican II nous demande de favoriser « les acclamations du peuple, les réponses, le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques et aussi les actions ou gestes et les attitudes corporelles. On observera aussi en son temps un silence sacré. » (Sacrosanctum Concilium, 30, c’est nous qui surlignons). Le mandat de l’Eglise est formel : les cantiques doivent être non seulement conservés, mais favorisés, dans la mesure où ils permettent aux fidèles de joindre leurs voix à celle de la schola, ce qui est plus difficile à faire pour les chants du propre ; plus encore, ces chants, le plus souvent composés en langue vulgaire, permettent de maintenir un équilibre entre celle-ci et la langue latine lorsque le propre est chanté en latin (ce que l’on souhaite au plus grand nombre).

Ce qui nous mène à notre troisième point : chaque pays catholique dispose d’une pléthore de cantiques composés au fil des siècles. Qu’on le veuille ou non, ils ont pénétré la piété et la spiritualité des peuples qui les ont vu naître. Et si l’on trouve parmi eux nombre d’œuvres médiocres (et plus encore aujourd’hui), certains peuvent être vus comme de vrais joyaux méritant d’être préservés. En un mot, ils font partie de notre tradition ; et ce serait pitié que de les voir disparaître purement et simplement de nos offices.

Pour ces trois raisons, la conservation des cantiques est chose acquise, que l’on considère lesdits cantiques comme un mal à tolérer ou comme un patrimoine à promouvoir. Ce point étant établi, reste à savoir quels cantiques il convient de chanter.

2. Quels cantiques ?

La difficulté avec les cantiques est double. Premièrement, ils ne sont souvent pas d’origine scripturaire ; deuxièmement, la liberté de choix en ce domaine est totale, avec le risque d’introduire des compositions mièvres, irritantes, voire doctrinalement douteuses ou carrément hérétiques (ne sourions pas, la chose est arrivée beaucoup trop souvent pour que l’on sous-estime ce péril). C’est une question de cohérence et d’intégrité : il ne sert de rien de chanter l’introït « Gaudeamus omnes » le jour de la Toussaint s’il est précédé de « Je crois au Dieu qui chante… ». Pour éviter cela, il conviendrait d’abord de se souvenir qu’un cantique chanté au cours de la Messe doit être approuvé par la conférence des évêques locale (cf. IGMR 48).

Il convient ensuite de faire une sélection. Le cardinal Francis Arinze, ancien préfet de la Congrégation pour le culte divin avait jadis invité les évêques américains à compiler des recueils de cantiques exclusivement catholiques. De nombreuses initiatives en ce sens ont répondu au souhait du cardinal ; citons par exemple le « Saint Jean de Brébeuf hymnal ».

Il n’existe, à notre connaissance, aucune autre composition en ce sens en langue française ; le besoin s’en fait pourtant ressentir. Souhaitons que nos évêques aient la hardiesse de mettre au point pareils recueils, pour l’édification du peuple qu’ils ont à paître.

En attendant, quels critères, pour les cantiques ? Le cardinal Arinze en donnait trois (il va de soi que ces indications supposent que le propre de la Messe est intégralement chanté, et que les cantiques ne peuvent que venir par surcroît) :

- La profondeur théologique : il ne s’agit pas simplement d’éviter l’hérésie (ce qui relève du strict minimum!) mais plus encore, de proposer un chant au contenu doctrinal important ; on préférera donc toujours les textes forts et pleinement catholiques, puisant dans la parole de Dieu ou dans la tradition, aux compositions musicalement excitantes, mais spirituellement pauvres.

- L’enracinement liturgique : la liturgie est en effet la source de toute théologie catholique digne de ce nom (Lex orandi, lex credendi, la loi de la prière est la loi de la foi) et sa nourriture ; il convient donc de bien choisir les cantiques, de discerner ceux qui conviennent au temps liturgique de ceux qui ne lui conviennent pas ; à cet égard, le grégorien doit nous servir de modèle, non seulement pour le propre, mais aussi pour les cantiques ; la solution retenue par le « Saint Jean de Brébeuf hymnal », consistant à chanter sur des tons très simples des hymnes tirés de la tradition hymnographique romaine doit à cet égard nous inspirer, tant pour la Messe que pour l’office).

- La qualité musicale : les deux premières conditions étant posées, il va de soi que le cantique doit être plaisant à entendre et à chanter, afin que les fidèles prennent plaisir à chanter ce qui relève de leur foi, associant ainsi le beau au vrai ; ce qui implique, bien sûr, une certaine simplicité dans les mélodies, mais l’on se gardera de confondre la simplicité avec la médiocrité.

Enfin, il faut déterminer quel moment est le plus opportun pour le chant des cantiques. Laissons la parole à M. Laszlo Dobszay (qui parle ici dans le contexte de la forme extraordinaire et suppose, là encore, que le propre est intégralement chanté) :

En de nombreux pays, une pieuse tradition veut que le peuple se rassemble avant le début de la Messe et chante des cantiques en préparation de l’action sacrée. Il est aussi de coutume, en de nombreux endroits, qu’un cantique bref mais significatif soit chanté après l’Évangile et le sermon (je note au passage que cette coutume préserve la fonction originale et première du cantique de foule médiéval, qui était d’encadrer l’homélie). Là où l’offertoire est exécuté avec une solennité appropriée (procession, encensement), il y a assez de temps pour ajouter un chant de foule au chant d’offertoire lu ou récité. Plus encore, le cantique à l’Élévation remonte aussi au Moyen-Age : le peuple exprimait ainsi sa foi en la Présence Réelle et et adorait le Christ présent sur l’autel, pendant que le célébrant interrompait le Canon Missae (aujourd’hui [dans la forme ordinaire, ndt], ce cantique pourrait fonctionner comme un trope, pour ainsi dire, à l’acclamation « Mortem tuam »). La distribution de la Sainte Communion et l’action de grâce qui s’ensuit laisse, là encore, du temps pour chanter des cantiques après le chant de communion. Et un bon chant de foule est pratiquement indispensable à la fin de la Messe […]. Ces opportunités permettraient donc de chanter au moins deux ou trois, ou jusqu’à cinq ou six chants de foule1.

Même en chantant le propre, il y a donc du temps pour des cantiques :

- avant la Messe ;

- lors de la procession d’entrée, avant l’introït (c’est nous qui le notons) ;

- après l’Evangile et le sermon ;

- après l’antienne d’offertoire ;

- après l’élévation ;

- pendant la communion, après l’antienne afférante ;

- à la fin de la Messe.

Soit six ou sept cantiques à la Grand-Messe.

Conclusion.

On l’a vu, il ne s’agit donc pas d’opposer les cantiques et le propre. Si le second a pour lui la tradition la plus ancienne et doit être restauré de ce fait, les premiers jouissent d’une incontestable popularité, qui rendrait leur suppression aussi maladroite que contre-productive.

Pour terminer, laissons peut-être la parole à saint Ambroise de Milan, qui lutta contre l’hérésie arienne avec les armes de l’hérésie, à savoir les cantiques et fit occuper par les fidèles catholiques une église de Milan, pour éviter que celle-ci ne fut remise aux hérétiques :

« Les Ariens disent que le peuple a été séduit par mes hymnes. Et je ne le dénie aucunement. C’est une grande hymne, plus puissante que n’importe quelle autre. Car qu’y a-t-il de plus puissant que la confession de la Trinité célébrée à haute voix par tout le peuple ? » (Ambroise de Milan, Sermo contra Auxentium 34, PL 16, 1017).

_________

1 Laszlo Dobszay, The Bugnini Liturgy and the Reform of the Reform, p. 119.