Notre étude part d’un constat: la pratique de célébrer la messe face au peuple semble être aujourd’hui un fait que bien peu de monde songe à remettre en cause. Célébrer l’Eucharistie face aux fidèles apparaît aux yeux de la plupart des catholiques comme un progrès inéluctable. Autrefois, le célébrant tournait le dos à l’assemblée en marmonnant des prières en un latin incompréhensible; aujourd’hui, le prêtre voit les fidèles, se tourne vers eux, célèbre face eux, leur permettant ainsi, pense-t’on, de mieux participer à l’action qui se déroule sur l’autel. Le fait pour les fidèles de «voir» l’intégralité des rites qui s’accomplissent sur l’autel est considéré à notre époque comme un élément essentiel de la célébration eucharistique. Par ailleurs, on attribue généralement cette pratique aux enseignements du concile Vatican II, qui aurait, pense-t’on, rétabli un usage antique longtemps oublié à partir d’un Moyen-Age obscurantiste et clérical. Cependant, il semble que cette vision des choses soit en réalité à la fois très récente, et très typique d’une certaine mentalité essentiellement moderne et occidentale. Cet article a pour but de donner des éléments de réponse aux trois questions suivantes: le concile Vatican II a t’il réellement demandé la célébration de l’Eucharistie face aux fidèles? Cette pratique a-t’elle été la pratique généralement pratiquée dans l’Eglise primitive? Enfin, exprime-t’elle adéquatement le mystère de l’Eucharistie et de la prière liturgique chrétienne?

Une pratique récente et controversée

Il suffit de parcourir la constitution conciliaire sur la liturgie pour s’apercevoir que le Concile lui-même, à aucun moment et contrairement à une idée reçue solidement ancrée dans les mentalités diocésaines, ne demande de retourner les autels en vue d’une célébration face au peuple. Sacrosanctum Concilium n’évoque même pas le sujet et les normes actuellement en vigueur n’en envisagent que la possibilité. La pratique consistant à installer de nouveaux « autels » pour pouvoir y célébrer la Messe face aux fidèles n’apparaît que de manière anecdotique dans les années 1940, avant de se répandre puis de se systématiser dans les années 1960-1970. Pourtant, dès 1955, Paul Claudel, l’un des plus grands écrivains catholiques du XXe siècle, publie une lettre ouverte intitulée La messe à l’envers, dans lequel il dénonce avec force la généralisation de cette pratique qui, contrairement à ce que l’on a pu dire, modifie substantiellement la théologie traditionnelle de la Messe. Il semble en effet que la généralisation de la célébration versus populum n’ait pas été le fruit d’une véritable réflexion sur la signification profonde de la liturgie, mais bien plutôt d’une « mode » consistant à ne concevoir la liturgie que du point de vue pastoral, et non du point de vue de la vérité théologique dont elle est pourtant sensée être l’expression. En outre, il s’avère, après étude sérieuse des sources patristiques et historiques, qu’une grande partie des présupposés ayant servi à justifier la « messe face au peuple » dans les années 1960 ont été construits sur de parfaits contresens et sur une interprétation en grande partie erronée des sources archéologiques paléochrétiennes. Ainsi, la disposition des basiliques romaines avait été un argument phare de nombre d’historiens et de liturgistes pour justifier la célébration de la messe face au peuple.

En réalité, ces arguments se sont avéré être faux à la fois sur le plan architectural et sur le plan historique ; La célébration dans ces basiliques est en effet bien orientée puisque l’Orient se situe la plupart du temps du côté de la porte d’entrée. Dans les premiers siècles, d’après certains liturgistes comme Louis Bouyer, les fidèles n’étaient d’ailleurs probablement pas disposés dans ce type d’édifice très spécifique comme ils le sont actuellement (face à l’autel et à l’abside), mais il semble qu’ils se plaçaient sur les côtés de l’autel et étaient eux aussi tournés, en même temps que le célébrant à l’autel, vers l’Orient. De même, le fait que les autels des églises des premiers siècles aient été construits de manière à ce qu’ils soient séparés du mur absidial a été interprété, par certains historiens de l’époque (cf. NUSSBAUM Otto, Das Standort des Liturgen am christlichen Altar, 1965), comme la preuve que la messe y était dite face aux fidèles ; or on sait aujourd’hui que cette interprétation est erronée et que le concept de « messe face au peuple » tel qu’on l’entend aujourd’hui est totalement étranger à la mentalité et aux pratiques liturgiques de l’Eglise primitive, comme l’ont très bien démontré les meilleurs spécialistes de la question tels que Klaus Gamber, Louis Bouyer ou encore Marcel Metzger (cf. METZGER Marcel, «La place des liturges à l’autel», Revue des sciences religieuses 45, 1971).

L’omniprésence de la symbolique de l’Orient chez les Pères

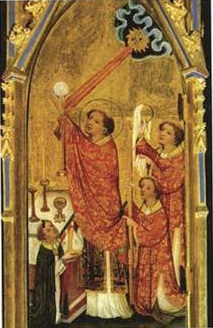

La célébration vers l’Orient, en revanche, est un fait attesté depuis les origines du christianisme. Commençons par étudier les écrits des Pères de l’Eglise et les écrivains chrétiens des premiers siècles. Ainsi, saint Augustin, au IVe s., écrit: «Quand nous nous levons pour prier, nous nous tournons vers l’Orient d’où le soleil se lève. Non que Dieu ne serait que là, non qu’il aurait abandonné les autres régions de la terre, … mais pour que l’esprit soit exhorté à se tourner vers une nature supérieure, à savoir Dieu. ». Pour Tertullien (vers 200), la prière vers l’Orient va de soi. Dans son petit ouvrage « Apologétique », il mentionne que les chrétiens «prient en direction du soleil levant». Saint Jean Damascène (VIIe s.) écrit: «Lors de son Ascension, Il monta vers l’Orient, et c’est ainsi que les Apôtres l’adorèrent, et c’est ainsi qu’il reviendra, de la même manière qu’ils le virent monter au ciel, comme le Seigneur lui-même l’a dit: «Tel l’éclair qui jaillit de l’Orient et brille jusqu’à l’Occident, tel sera le retour du Fils de l’homme» (Mt, 24, 27). Parce que nous l’attendons, nous l’adorons tournés vers l’Orient. C’est là une tradition non écrite des Apôtres». Saint Athanase d’Alexandrie écrit au IVe siècle: «Les églises chrétiennes sont tournées du côté de l’Orient afin que nos regards soient dirigés du côté du paradis, notre antique patrie, d’où nous avons été chassés. Et nous prions Notre-Seigneur de nous rendre ce lieu d’où nous avons été chassés» (Pseudo-Athanase, PL. 23, col.618-619). Origène, au IIIe siècle: «C’est de l’orient, que nous vient le salut ; de là vient cet homme appelé Orient, médiateur entre Dieu et les hommes» (Homil. IX in Lev. n. 10). Saint Clément d’Alexandrie, au début du IIIe siècle, écrit dans les Stromates VII, 7, 43, 6-7, : «Etant donné que l’Orient est une image du jour de la naissance et l’endroit d’où croît la lumière qui a commencé à luire dans les ténèbres, un « jour » de la connaissance de la vérité s’est aussi levé sur ceux qui sont enveloppés dans les ténèbres ; les prières sont faites dans la direction du lever du soleil, vers l’est, selon la course du soleil.» Saint Ambroise de Milan, dans ses catéchèses sur le baptême, au IVe siècle, écrit: « Tu es donc entré pour regarder ton adversaire, à qui tu as décidé de renoncer en lui faisant face, et tu te tournes vers l’Orient [ad Orientem] ; car celui qui renonce au Diable se tourne vers le Christ, il le regarde droit dans les yeux » (Traité sur les Mystères). On pourrait aussi évoquer les textes des plus anciennes liturgies chrétiennes, dont beaucoup contiennent des textes évoquant clairement une orientation commune du clergé et des fidèles ; Ainsi, par exemple, l’anaphore copte de Saint Basile: «Approchez, vous autres hommes, tenez vous avec respect et regardez vers l’Orient!», ou bien encore l’anaphore de Saint Marc: «regardez vers l’Orient!».

Les pratiques liturgiques paléochrétiennes. L’avis des historiens et des liturgistes

Louis Bouyer, un des plus grands théologiens du Concile, était un farouche opposant de la messe « face au peuple ». Voici ce qu’il écrit dans son célèbre ouvrage Le Rite et l’Homme: « L’idée que la basilique romaine serait une forme idéale de l’église chrétienne parce qu’elle permettrait une célébration où prêtres et fidèles se feraient face est un complet contresens. C’est bien la dernière des choses à laquelle les anciens auraient pensé ». Le P. Josef A. Jungmann, auteur du célèbre ouvrage «Missarum sollemnia» écrit : « L’affirmation souvent répétée que l’autel de l’Église primitive supposait toujours que le prêtre soit tourné vers le peuple, s’avère être une légende ». Le Père Joseph Gélineau, que personne ne taxera d’intégriste puisqu’il a au contraire été à la pointe des innovations souhaitées par la partie la plus libérale du mouvement liturgique, écrit dans La Maison-Dieu (63, 1960, pp. 53-68): «Le célébrant, qui vient à l’autel pour l’eucharistie, ne devrait-il pas officier face au peuple? Il est nécessaire d’observer que le problème de l’autel versus populum tel qu’il se pose aujourd’hui est relativement nouveau dans l’histoire de la liturgie. Durant une période assez longue et pour une bonne part de la chrétienté, la question dominante, au dire de plusieurs historiens, ne fut pas celle de la position réciproque du célébrant et des fidèles, mais celle de l’orientation au sens strict, c’est-à-dire de se trouver face à l’Orient pour la prière. L’Orient symbolisait alors la direction de l’ascension et du retour du Christ ». Olivier Beigbeder quant-à lui note : «L’orientation des églises vers l’Est est un fait régulier au moins à partir du Ve siècle… Il est assez frappant de noter comment le respect de l’orientation a parfois été aux antipodes de la beauté: il n’est que de contempler, à Lyon, des rives de la Saône, la cathédrale Saint-Jean et l’église de Fourvière, pour constater que l’esthétique ne trouve pas son compte à ce que les églises tournent ainsi le dos à la rivière ». Le professeur Cyrille Vogel (1919-1982), grand spécialiste de l’histoire du culte chrétien et professeur à la Faculté de Strasbourg, fait lui aussi le même constat : «le problème d’une célébration vers le peuple en vue de le faire participer plus complètement à l’action eucharistique est un problème étranger à l’antiquité chrétienne, alors que la célébration vers l’Orient est une des grandes constantes du culte ». Plus récemment, dans un article publié en 2010 et intitulé L’orientation des autels, un problème mal posé?, Alain Rauwel, professeur agrégé à l’Université de Bourgogne, revient sur le débat entre spécialistes à propos de l’orientation de la liturgie durant le premier millénaire et le Moyen-Age, et conclut son étude en écrivant: «Le versus orientem est bien une évidence. Ce n’est donc pas à ses tenants d’apporter leurs preuves, mais à ses adversaires d’étayer leurs arguments. Pour l’heure, le moins que l’on puisse dire est que l’on a rien lu de convainquant…»

La véritable origine du «face au peuple»: la Réforme et l’humanisme de la Renaissance

On l’a vu, c’est en vain que l’on cherche dans les écrits des Pères des premiers siècles la moindre allusion à une quelconque « messe face au peuple » dans l’Eglise primitive. En revanche, l’idée d’une célébration face au peuple est explicitement et pour la première fois de l’histoire évoquée par Martin Luther lui-même: «Nous conserverons les ornements sacerdotaux, l’autel, les lumières jusqu’à épuisement, ou jusqu’à ce que cela nous plaise de les changer. Cependant nous laisserons faire ceux qui voudront s’y prendre autrement. Mais dans la vraie messe, entre vrais chrétiens, il faudrait que l’autel ne restât pas ainsi, et que le prêtre se tournât toujours vers le peuple, comme sans aucun doute Christ l’a fait lors de la Cène. Mais cela peut attendre.» (Martin Luther, Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdienstes, 1526). Or cette hypothèse de Luther selon laquelle le Christ lors de la Cène aurait célébré « face » à ses convives a été démentie par les meilleurs spécialistes de la question. Ainsi, le P. Bouyer affirme que « l’idée qu’une célébration face au peuple ait pu être une célébration primitive, et en particulier celle de la Cène, n’a d’autre fondement qu’une conception erronée de ce que pouvait être un repas dans l’antiquité, qu’il fût chrétien ou non. Dans aucun repas du début de l’ère chrétienne, le président d’une assemblée de convives ne faisait face aux autres participants. Ils étaient tous assis, ou allongés, sur le côté convexe d’une table en forme de sigma, ou d’une table qui avait en gros la forme d’un fer à cheval. L’autre côté était toujours laissé libre pour le service. Donc nulle part, dans l’antiquité chrétienne, n’aurait put survenir l’idée de se mettre « face au peuple » pour présider un repas. Le caractère communautaire du repas était bien plutôt accentué par la disposition contraire : le fait que tous les participants se trouvaient du même côté de la table » . L’idée qu’une célébration « face au peuple » serait plus proche de la Cène décrite dans les Evangiles -et donc plus conforme à la volonté du Christ- est donc une idée récente, inaugurée par Luther, et certainement pas une idée remontant aux premiers chrétiens. Sur ce point, il est en outre nécessaire de rappeler la chose suivante: il ne faut pas perdre de vue le fait que la sainte Messe est à la fois un sacrifice et un Banquet mystique et n’est donc pas une simple reconstitution archéologique de la Cène. Hélas, la comparaison entre le texte de Luther appelant à une célébration face au peuple et ce qui a été mis en œuvre sur le terrain dans l’immense majorité des diocèses depuis cinquante ans ne peut que donner la très désagréable impression que le « catholicisme » tel qu’il est concrètement vécu dans les paroisses aujourd’hui semble bien plus fidèle à la pensée luthérienne qu’à l’enseignement des Pères de l’Eglise. Et cette impression est encore renforcée lorsque l’on constate qu’aucune Eglise d’Orient –dans l’ensemble restées plus fidèles aux pratiques cultuelles de l’Eglise primitive- ne pratique la célébration versus populum, excepté quelques unes qui ont subit au cours des dernières décennies la –mauvaise- influence occidentale.

Le problème tel qu’il se pose aujourd’hui

La conclusion qu’il nous faut tirer de cette étude est que la célébration « face au peuple » entre clairement en contradiction frontale avec toute l’histoire de la liturgie chrétienne, tant en Orient qu’en Occident, et ce depuis les temps apostoliques. La généralisation de la célébration face au peuple a donc bien été, et ce de manière incontestable, une rupture nette avec la tradition bimillénaire de l’Eglise; elle semble en outre avoir puissamment contribué faire perdre aux prêtres et aux fidèles le sens profond de l’Eucharistie. En avril 1992, le cardinal Decourtray, archevêque de Lyon, écrivait : «Nous nous sommes tellement tournés vers l’assemblée que nous avons oublié de nous tourner ensemble, peuple et ministres, vers Dieu ! Or, sans cette orientation essentielle, la célébration n’a plus aucun sens chrétien». Le P. Louis Bouyer, que l’on ne peut taxer d’intégriste puisqu’il a été l’un des grands théologiens du Concile Vatican II, écrivait dans la préface de l’ouvrage Tournés vers le Seigneur de Klaus Gamber : «Il en résulte que la messe dite face au peuple n’est qu’un total contresens, ou plutôt un pur non-sens ! Le prêtre n’est pas une espèce de sorcier ou de prestidigitateur produisant ses tours devant une assistance de gobeurs : c’est le guide d’une action commune, nous entraînant dans la participation à ce qu’a fait une fois pour toutes Celui qu’il représente simplement, et devant la personnalité duquel la sienne propre doit s’effacer !». Il apparaît donc évident que la question de l’orientation de la prière liturgique en général, et de la célébration eucharistique en particulier, devrait faire l’objet d’une sérieuse réévaluation. Sa redécouverte dans la vie liturgique de nos paroisses pourrait bien être le signe d’une redécouverte salutaire et d’un approfondissement du sens spirituel, symbolique, cosmique et mystique du culte chrétien.

Cependant, il faut reconnaître qu’une telle restauration, quoique nécessaire, ne puisse se faire sans de sérieuses difficultés. On nous objectera, par exemple, qu’aujourd’hui une partie non négligeable de nos églises ne sont plus orientées, en particulier celles qui ont été construites à partir du XVIe siècle sans reprendre le plan d’une église médiévale préexistante. A cet époque en effet, la compréhension profonde du symbolisme traditionnel en général et celui du soleil Levant en particulier s’estompe et cède la place à de toutes autres considérations: on se préoccupe essentiellement de la bonne disposition de l’édifice par rapport à l’organisation urbaine. Le symbolisme sacré qui exprime la foi et soutien la spiritualité s’efface au profit du rationalisme et du pragmatisme modernes. Par ailleurs, à partir de cette même époque, les autels, qui jusqu’au Moyen Age avaient conservé la forme d’un cube ou d’un parallélépipède simple, conforme au symbolisme qu’ils sont sensés exprimer, commencent à se transformer en des meubles imposants et monumentaux, surchargés de sculptures et d’une ornementation de plus en plus chargée qui ont tendance à obstruer la fenêtre percée dans l’abside orientale et originellement destinée à faire pénétrer dans le sanctuaire la lumière matinale. Dans beaucoup d’églises qui portent les stigmates de ces transformations, il faut reconnaître que la célébration vers l’Orient perd une partie de son sens… sans que celui-ci disparaisse complètement. Nous pensons en effet que même là où le sanctuaire n’est pas orienté, ou bien là où la fenêtre orientale disparaît derrière les aménagements issus de ces époques, le fait pour les fidèles et les ministres d’être tournés dans le même sens, vers la croix et le tabernacle, conserve une signification spirituelle tout à fait essentielle. Notons cependant qu’il serait préférable, au moins dans les églises dont la taille le permet, de toujours célébrer sur un autel séparé du mur, de manière à pouvoir en faire le tour, notamment lors des différents encensements prévu dans la liturgie.

Pour conclure…

Il est un fait rigoureusement incontestable que les premiers chrétiens voyaient le lever du soleil à l’Est comme l’image de la Résurrection et le symbole préfigurant le retour glorieux du Ressuscité à la fin des temps. C’est cette vision pleine d’espérance qui a conduit les premiers disciples du Christ, et ce dès les temps apostoliques, à se tourner vers l’Orient pour la prière communautaire et surtout pour la célébration de l’Eucharistie. Le concile Vatican II, loin de demander la célébration dite « face au peuple », a au contraire souhaité réhabiliter cette dimension eschatologique de la liturgie chrétienne, notamment par l’ajout de cette prière : «Nous proclamons ta mort, nous célébrons ta Résurrection, nous attendons ta venue dans la Gloire», que nous chantons après la Consécration. Or, c’est précisément dans le cadre d’une liturgie orientée que cette prière prend tout son sens!

En outre, il est faux de prétendre que la célébration versus populum exprime davantage la dimension pastorale et communautaire de la liturgie. Ce serait même plutôt le contraire qui est vrai. En effet, l’orientation commune du clergé et des fidèles illustre parfaitement l’ecclésiologie paulinienne et patristique telle que l’a remise à l’honneur le concile Vatican II : l’Eglise comprise comme le Corps du Christ, un corps dont chacun des membres joue un rôle spécifique au service de l’unité de ce corps : lors de la célébration eucharistique, les fidèles, en vertu de leur baptême, forment le «Christ-Corps » proprement dit, tandis que le prêtre représente le « Christ-Tête » qui se tient en avant de celui-ci pour le ramener vers le Père ; l’orientation exprime également à merveille l’image du Bon Pasteur, qui conduit ses brebis vers les verts pâturages de la vie éternelle. A ce titre donc, l’orientation de la liturgie est pleinement « pastorale », dans le sens le plus noble et le plus fort de ce terme.

Revenir à la pratique de l’orientation de la Messe ne signifie donc certainement pas faire preuve de « traditionalisme » ou d’intégrisme, mais cela signifie bien au contraire renouer avec le meilleur et le plus authentique de la spiritualité chrétienne : une spiritualité orientée vers la Lumière de la Résurrection, habitée par une confiante espérance dans le retour glorieux du Christ ressuscité à la fin des temps.