Si votre paroisse dispose d’une chorale paroissiale, ou si (ce qui beaucoup plus fréquent) elle dispose d’une personne pour « animer les chants » (et supposons que ce soit vous), la première question qu’elle se pose est souvent la suivante : « on prend quel chant d’entrée ? ». Et alors on se dispute, parce que unetelle voudrait chanter ce chant à Marie qui est genre troooop beau (et vu la pluie d’étoiles filantes qui passe dans ses yeux, on se gardera bien de la contredire, d’autant plus que lesdits yeux ne manquent pas de beauté), untel préfère ce cantique entendu à Paray, qui est, à l’entendre, fort populaire auprès des jeunes (ce que l’on ne saurait souvent contester). Josiane Michu, soixante-cinq ans, préfère cette chanson composée dans les années 70 et qui, à l’entendre, devait être fort populaire dans ces années-là ; le Marquis de Grandgousier, quant à lui, préfère de très loin ce cantique « de toujours » entendu, que ses ancêtres chantaient tous les ans pendant le Carême. Adélaïde de la Tour-Quiglouce, elle, trouve que décidément, ce chant « oriental » est ma foi fort beau, et mériterait d’être chanté à l’offertoire ; quand au musicologue (Conservatoire et autres titres prestigieux), il trouve que ce petit motet baroque signé Palestrina ou Vivaldi (on ne sait plus, mais lui, si), compliqué à souhait mais ne manquant ni de charme ni de splendeur, trouverait une très bonne place à la communion. Et l’on n’oubliera pas les petits n’enfants du « Caté’ », à qui il faut bien trouver quelque chose à chanter pour les calmer, sans quoi ils risquent de manger leurs camarades en tapant sur leurs coloriages. Ou l’inverse.

Autant d’opinions différentes, qui suffiraient à mettre n’importe quelle sacristie à feu et à sang, pour le plus grand bonheur du curé, on l’imagine bien (pour les deux du fond, cette incise était ironique). C’est ce qui ne manque pas d’arriver ici, où tous se battent et se déchirent.

Imaginons alors un petit galopin, un homme nouveau dans cette équipe paroissiale, commencer à intervenir (alors que jusqu’ici, il s’est tenu coi). Imaginons qu’il leur tienne le discours suivant :

« Nan mais tout ça c’est bien gentil mais on n’a pas besoin de se disputer : on a déjà un chant d’entrée ».

Immédiatement, tous cessent de se disputer, Josiane lâche la jambe du musicologue (que son dentier mordait avec avidité), le Marquis abaisse l’épée avec laquelle il s’était promis de pourfendre le jeune chacha parodien, et les n’enfants du caté cessent leur cannibalisme (ou leur coloriage, le narrateur lui-même avoue qu’il n’en sais plus rien). Tous sont très étonnés ; quoi, on a déjà un chant d’entrée ?

Le galopin (par commodité, nous l’appellerons Gontran d’Occam) poursuit alors :

« Ben oui : ça s’appelle l’introït, c’est l’équivalent de l’antienne d’ouverture écrite dans le missel ; la partition du chant, on peut la trouver au graduel romain, ou au graduel simplex. Et c’est la même chose pour l’offertoire et la communion. En fait, on a juste besoin de les apprendre ».

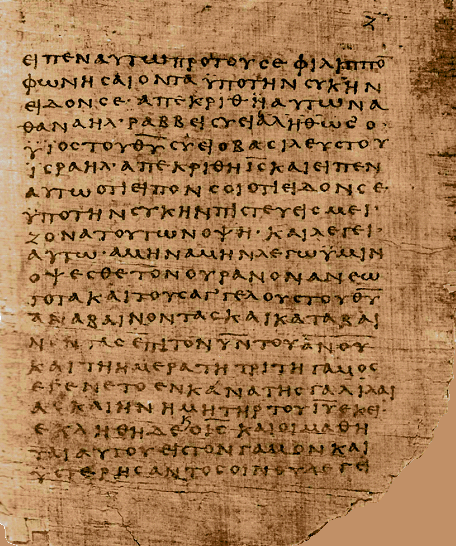

Eh oui, cher lecteur : au risque de vous surprendre, sachez que les chants de la Messe sont déjà prêts à être utilisés : il s’agit de ceux qui se trouvent dans le « Graduale romanum », qui donne tous les chants de la Messe, ce qu’on appelle le Propre.

Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette notion, voici quelques indications. Les textes de la Messe se subdivisent en deux catégories : l’ordinaire et le propre. L’ordinaire, c’est ce qui revient à chaque Messe : Kyrie, Gloria (s’il y a lieu), Credo, Sanctus, Agnus Dei. Ces textes ne changent pas, ils ne sont pas susceptibles d’être remplacés par d’autres textes. Tout au plus, on omet le Credo et le Gloria en-dehors des dimanches et fêtes ; et l’on ne dit pas le Gloria aux temps de pénitence (comme en ce moment en Carême).

Le propre, quant à lui, est ce qui est propre, précisément, à la Messe que l’on célèbre. Cela recoupe principalement trois types de textes :

- D’abord les lectures ; elles sont propres au jour (et plus encore maintenant, alors que la réforme liturgique enclenchée par le dernier concile œcuménique a considérablement étendu le lectionnaire) ; c’est ainsi qu’on entend l’Évangile des Béatitudes à la Toussaint, ou celui de la Passion aux Rameaux.

- Ensuite, les prières (collecte, prière sur les offrandes, préface, etc). Contrairement aux liturgies orientales, où ces prières sont fixes, la liturgie romaine dispose de plusieurs oraisons, propres à chaque Messe ou chaque type de Messe.

- Enfin,

les chants. Ces chants sont habituellement au nombre de cinq :

- Antienne d’ouverture (ou introït), accompagnée d’un psaume.

- Psaume entre les lectures (on peut aussi prendre le répons graduel indiqué par le Graduale romanum).

- Ce mot en « A » qu’il est interdit de prononcer en Carême (et qui est du coup remplacé par le « trait »).

- Antienne d’offertoire, accompagnée de versets psalmiques.

- Antienne de communion, accompagnée d’un psaume.

Entre le mot en « A » et l’Évangile, vient parfois la « Séquence », composition poétique propre à certains jours.

À ce stade, vous pourriez vous demander quel est l’intérêt de chanter ces textes, au lieu de choisir nous-mêmes ceux qui nous plairaient. C’est une question légitime. Voici quelques réponses possibles :

I. Les propres sont traditionnels.

Que l’on ne confonde pas ce dernier mot avec la militance pour tel ou tel millésime des livres liturgiques romains ; l’auteur de ces lignes avoue ainsi qu’il ne verrait pas d’un mauvais œil la disparition corps et bien du missel de 1962. Les textes dont nous parlons ont cependant été chantés pendant des siècles, par nos ancêtres, et méritent de ce fait notre respect. Si nous avions un peu de respect pour cette démocratie des morts qu’est la tradition (comme le dit, magnifiquement d’ailleurs, Chesterton), cet argument devrait nous suffire. Attention : dire qu’ils sont traditionnels ne revient pas à dire qu’ils ont été chantés par nos ancêtres, et qu’on devrait ainsi les garder comme on garde des pièces de musée ; mais cela revient au contraire à dire que s’ils ont pu nourrir des générations de chrétiens avant nous, nous aurions tort de les balayer d’un revers de main pour imposer nos propres compositions.

II. Les propres sont recommandés par l’Eglise.

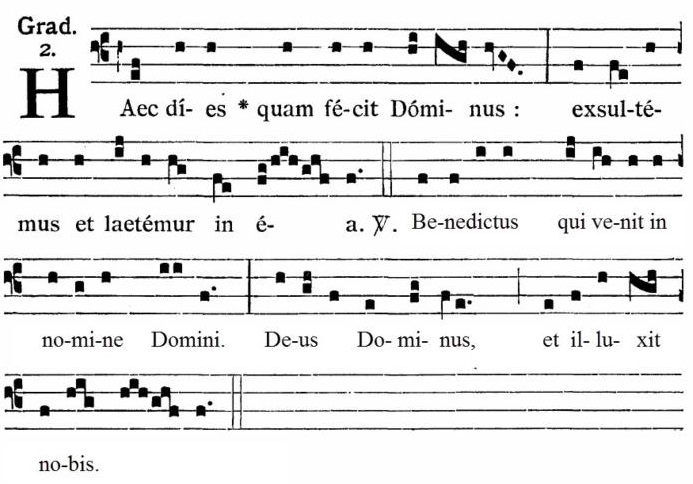

Eh oui : la liturgie romaine rénovée à la suite du Concile Vatican II non seulement permet mais encourage et recommande le chant des propres de la Messe. Voici par exemple ce que dit la Présentation générale du Missel romain au sujet de l’introït :

[L’introit] est exécuté alternativement par la schola et le peuple ou, de la même manière, par le chantre et le peuple, ou bien entièrement par le peuple ou par la schola seule. On peut employer ou bien l’antienne avec son psaume qui se trouvent soit dans le Graduale romanum soit dans le Graduale simplex ; ou bien un autre chant accordé au caractère de l’action sacrée, du jour ou du temps, dont le texte est approuvé par la Conférence des Évêques.

Commentons. Nous voyons qu’il faut employer le texte de l’introït se trouvant dans le Graduale romanum ou dans le Graduale simplex (qui contient des mélodies grégoriennes simplifiées à l’usage des petites paroisses). Il est permis d’employer un autre chant, mais non sans conditions : d’abord, il s’agit d’un usage secondaire, mentionné en deuxième lieu, ce qui indique qu’il n’est pas idéal ; ensuite, ce chant doit être adapté au temps liturgique (il n’y a aucun sens à prendre un « chant de louange » au début d’une Messe quadragésimale par exemple) ; enfin, le texte de ce chant doit être approuvé par la conférence des évêques, ce qui est loin d’être le cas de tous ; vous êtes-vous demandé si vos chants étaient bien approuvés, en bonne et due forme ? Si ce n’est pas le cas, jetez ces chants et usez des propres.

III. Les propres sont bibliques.

Ce qui différencie les propres de tout autre texte composé récemment est leur caractère hautement biblique. Presque tous ces textes sont tirés de la Parole de Dieu, dont le dernier concile a remis en valeur l’importance extrême dans la liturgie. Rejeter ces textes, c’est rejeter la Parole de Dieu elle-même.

IV. Les propres sont riches.

Ces chants sont porteurs d’une richesse biblique et dogmatique insurpassable. À un moment où l’on se demande quelle formation pourraient recevoir les fidèles, où ils doivent rendre compte de leur foi, ces textes ne sont pas sans intérêt. Prenons par exemple l’introït de la Messe du Jeudi Saint :

| Nos autem gloriari oportet in cruce Domini nostri Iesu Christi, in quo est salus, vita et resurrectio nostra, per quem salvati et liberati sumus. | Quant à nous, il faut nous glorifier dans la Croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en qui est notre salut, notre vie et notre résurrection, par qui nous sommes sauvés et délivrés. |

Évidemment, un tel texte (Galates 6, 14) n’a pas été choisi au hasard. Et quelle catéchèse merveilleuse ! En quelques mots, tout est dit : le salut par la Passion du Christ, notre glorification en Sa croix, la Résurrection qu’elle nous valut. Et chanter le tout en entrant dans la Messe du Jeudi-Saint n’est évidemment pas anodin, puisque c’est précisément durant la Sainte-Cène que le Christ s’offre pour notre salut. De quoi résoudre en une phrase la stérile opposition entre repas et sacrifice qui encombre certains milieux de l’Église. Et de quoi en tirer profit en ce qui nous concerne.

V. Les propres font partie intégrante de la liturgie.

Ce fait est absolument capital. Les propres ne sont pas des textes que l’on rajouterait à la Messe pour faire joli, ou pour faire passer le temps ; ils sont un texte de la Messe, au même titre que les lectures et les oraisons. Amputer la Messe de ces textes revient à se priver d’une part de celle-ci. Au reste, la substitution des propres par d’autres textes est absolument impensable dans les liturgies orientales, qui restent conscientes de ce qu’on ne chante pas à la Messe ; on chante la Messe.

D’ailleurs, si je préfère choisir moi-même un chant pour accompagner la liturgie, au lieu de chanter la liturgie elle-même, alors, pour être cohérent, je ne devrais pas m’opposer à ce que les lectures bibliques soient remplacées par des textes composés ad hoc par untel ou unetelle. Si je le fais, je présuppose que ces lectures font partie de la Messe, et que les enlever reviendrait à priver la Messe d’une partie d’elle-même. À celui qui objecterait que la Messe, privée de ses propres, n’en serait pas invalide pour autant, je répondrais qu’un homme, privé de ses bras et jambes resterait incontestablement un homme. Est-ce une bonne raison pour les lui couper ?

VI. Les propres sont beaux.

Une telle beauté se passe de tout autre commentaire.

_______________

En guise de conclusion, l’auteur de ces lignes se permet d’appeler à l’action. Écoutez la voix de Gontran d’Occam : chantez les propres. Vous ne le regretterez pas.

Reste une question importante : celle de la langue. Actuellement, ces propres n’existent, pour l’essentiel, qu’en latin. En soi, ce n’est pas problématique : le dernier concile œcuménique a explicitement demandé que « l’usage de la langue latine soit conservé pour les rites latins » (Sacrosanctum Concilium, N°36).

Dans la pratique, l’usage de la langue vernaculaire s’est généralisé à toute l’Église latine. En soi, ce n’est pas un mal ; mais cela rend les propres difficilement accessibles. Une assemblée habituée à chanter en français aura du mal à passer au latin. Faut-il pour autant renoncer aux propres ? Ce serait trop facile.

Que l’on nous permette aujourd’hui de proposer une tierce voie. S’il est impossible de chanter les propres en latin, en raison de leur latinité, l’on pourrait alors traduire ces textes et les chanter en français (en les adaptant aux mélodies grégoriennes ou, plus probablement, en composant de nouvelles mélodies d’inspiration grégorienne). Cette solution a déjà été mise en œuvre par nombre de chrétiens orientaux en Europe Occidentale ; elle l’a été depuis longtemps également par les anglicans, dont la tradition chorale reste à ce jour une pure merveille. Enfin, elle l’est maintenant par certains compositeurs francophones, bien que leurs travaux soient peu connus du grand public catholique (on pense par exemple à cet ouvrage récent, tout à fait digne d’intérêt).

Pour résumer notre position, nous citerons le P. Bouyer, éminent théologien et acteur de la réforme liturgique :

Toutefois, une lecture pleinement liturgique de la Parole divine, à plus forte raison celle des chants psalmiques, doit avoir une solennité, non point surajoutée, mais découlant de la nature du texte lui-même. C’est au chant liturgique qu’il appartient de la donner. La Bible hébraïque comporte, depuis une très haute antiquité, des accents mélodiques considérés par les Juifs comme un élément inséparable du texte sacré. Pour eux, la lire publiquement autrement qu’en respectant cette cantilène traditionnelle, qui soustrait la Parole à toute tentative d’accaparement personnel de la part du lecteur, serait un véritable sacrilège. Jusqu’à la fin du Moyen Age et l’introduction malheureusement des « messes basses », on avait toujours été du même sentiment dans l’Église latine à l’égard des textes bibliques ou liturgiques. Les Orientaux sont tous restés fidèles à ces vues et à ces pratiques. C’est dire l’importance d’un chant d’Église à créer, ou adapter, pour la langue vulgaire, et qui en fera une langue non moins sacrée que le latin. On s’en occupe, et il y a lieu d’espérer que nous aurons bientôt les mélodies nous permettant, non seulement de chanter les chant psalmiques de procession ou de méditation, mais jusqu’aux lectures bibliques. Les anglicans et les luthériens ont depuis longtemps réalisé cela superbement. Il n’y a pas de raison pour que les catholiques soient incapables d’y arriver1.

Et si vous pouvez chanter les propres en latin… qu’attendez-vous ? Au travail et plus vite que cela ! Josiane, Adélaïde, le Marquis et les enfants du Caté vous attendent. Vous, de votre côté, n’attendez plus.

1Louis Bouyer, article du 13 novembre 1964, France Catholique N° 937.

« Face au peuple », « dos au peuple », « face à Dieu », « versus populum », « autel Vatican II », sont autant d’expressions familières relatives à la direction vers laquelle le prêtre célèbre la Sainte Messe, engendrant des discussions, débats, déménagements et problèmes mobiliers complexes dans nos églises. Mais d’où cela vient-il véritablement ? Quelle importance cela a-t-il ?

« Face au peuple », « dos au peuple », « face à Dieu », « versus populum », « autel Vatican II », sont autant d’expressions familières relatives à la direction vers laquelle le prêtre célèbre la Sainte Messe, engendrant des discussions, débats, déménagements et problèmes mobiliers complexes dans nos églises. Mais d’où cela vient-il véritablement ? Quelle importance cela a-t-il ?