Ce texte est une traduction d’un article du Dr. Peter Kwasniewski sur New Liturgical Movement. Nous le remercions pour son aimable autorisation. Les notes de l’auteur sont indiquées par des chiffres, celles du traducteur, par des lettres. Illustration de couverture : David priant les psaumes, Psautier d’Ingeburge, début XIIIe.

Ceux qui ont étudié l’histoire de la spiritualité connaissent l’important glissement qui s’opère en Occident entre ce que l’on pourrait appeler la devotio antiqua, ou devotio monastica(a), et la devotio moderna (née aux XIVe-XVe siècles). La première est, pour parler familièrement, une spiritualité entrée-plat-dessert : la liturgie et la lectio divina sont les plats principaux – le culte divin public et la lecture privée (de l’Écriture, des Pères de l’Église, des commentaires sur les Psaumes) accompagnée de la prière vocale, permettent d’entrer en contemplation ; et à cela s’ajoute une bonne dose d’ascétisme matériel. En somme, ni plus ni moins que la spiritualité monastique[1].

Une fois le passage à la devotio moderna entamé, nous étions condamnés, pour ainsi dire, à aboutir au concept moderne de « prière mentale », et spécifiquement à quelque chose qui ressemblerait aux exercices de saint Ignace. Dans cette brève étude, je n’ai pas l’intention d’attaquer la devotio moderna en tant que telle, et encore moins ses déclinaisons chez les jésuites et les carmélites, mais j’aimerais plutôt examiner ce qui se passe lorsqu’une certaine attitude vis-à-vis de la prière mentale commence à détourner de la prière vocale et donc liturgique, et ultimement à la dévaloriser. Il me semble qu’il s’agit là d’une clé de compréhension de la négligence et du dénigrement progressifs subis par la liturgie, jusqu’à devenir une espèce de matériau brut qu’on exploite à des fins dévotionnelles[2].

Le théologien grec-orthodoxe Kallistos Ware (1934-2022), récemment décédé (qu’il repose en paix), fait une excellente remarque sur les raisons pour lesquelles les premiers moines de l’Église se sont infligés des austérités aussi extrêmes, et souvent choquantes pour nous :

« La sévérité et la stricte discipline de la vie monastique primitive produisent un phénomène qui mérite certainement d’être examiné, et qui participe des raisons pour lesquelles certains hommes décident de rejoindre une communauté religieuse ; il s’agit de la corrélation indéniable entre la rudesse des épreuves et une formidable mobilisation de ressources intérieures, souvent insoupçonnées. Les mots ne peuvent pas vraiment rendre compte de ce qui s’y passe, mais le fait semble bien établi. Dans le témoignage de l’Archipel du Goulag, dans celui d’hommes comme Soljenitsyne, Tertz(b), Panin(c) et Shifrin(d), dans les archives du raz-de-marée de misère déclenché par le nazisme allemand, il y a une preuve constante et admirable de la capacité de certains individus, alors qu’ils subissaient les pires privations, à libérer un dynamisme intérieur, qui se manifeste souvent par une foi impérieuse en Dieu, et qu’il ne faudrait pas confondre avec une espèce d’échappatoire mentale pourtant bien compréhensible. Cela s’est produit trop souvent au vingtième siècle pour être considéré comme un épiphénomène sans importance ; et on y discerne un lien avec les épreuves volontaires et les prouesses ascétiques des premiers moines de l’Église. Les importantes différences d’époque et de circonstances n’altèrent pas ce qu’il y a de commun entre le saint des premiers temps et le prisonnier de notre époque qui s’est élevé au-delà de la souffrance brute et de l’oppression, pour arriver à un trésor intérieur dépassant l’imagination[3]. »

Ceci, bien sûr, n’est qu’une vision partielle de la nature et de la motivation des austérités monastiques. Mais les limites mêmes de cette vision clarifient le message : qui considère aujourd’hui la vie religieuse comme à une auto-condamnation volontaire à une vie entière au Goulag (pour ainsi dire), afin de récolter la moisson spirituelle qu’une telle peine apportera ? Pourtant, c’est clairement ce que les premiers moines croyaient faire. Ils n’imaginaient pas les souffrances comme une étape initiale qui finirait par s’effacer ; ils pensaient que ces souffrances finiraient par leur paraître moins pénibles et moins importantes, simplement parce que l’amour de Dieu grandirait et dépasserait ces souffrances, même si elles-mêmes continuaient ou augmentaient.

Les ouvrages de théologie spirituelle à partir du XVIe siècle (voire avant) présentent un grave défaut : à un moment donné, la compréhension du lien entre la prière et la récitation de l’Office divin semble avoir été perdue. L’approche habituelle de ces ouvrages est de distinguer entre la prière vocale et la prière mentale ; de traiter ces deux formes de prière comme s’excluant mutuellement, en définissant la prière vocale comme la prière exprimée vocalement par des mots extérieurs, et la prière mentale comme la prière exprimée purement mentalement sans aucun son ou mot ; et de décrire la prière mentale plutôt que vocale comme le moyen par lequel un religieux atteint la perfection.

Dans ce schéma, la prière vocale est considérée comme valable a) en tant que prière pour les débutants, b) comme exercice d’obéissance, rendu nécessaire par les règles des congrégations, qui exigent certaines formes de prière vocale, c) en tant qu’accomplissement de l’obligation de l’Église d’offrir un culte collectif à Dieu. La récitation de l’Office divin par les moines est classée dans la catégorie de la prière vocale ; par conséquent, elle cesse d’être considérée comme la principale forme de prière monastique, l’Opus Dei, et le principal chemin vers la perfection monastique. C’est la prière mentale pratiquée en dehors de l’Office divin qui est supposée être le moyen de cette perfection.

Un exemple lamentable de cette attitude se trouve dans Holy Wisdom (traduit en français sous le titre Sainte Sapience), de Dom Augustine Baker, un ouvrage de conseils spirituels écrit spécialement pour les moines bénédictins, et qui est excellent à bien d’autres égards. Dom Augustine parle ainsi de la prière des premiers moines :

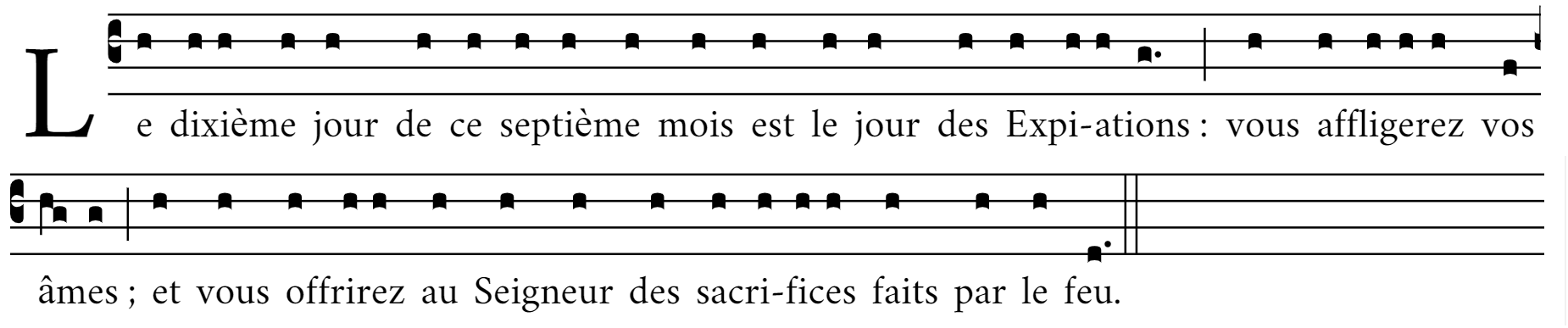

« Or, afin que, en comparant la manière de vivre observée autrefois par les religieux avec la manière moderne de nos jours, il apparaisse de quels grands avantages ils disposaient par rapport à nous pour atteindre la perfection de la prière, nous pouvons considérer : 1. leurs dévotions fixes (et fixes, elles l’étaient) ; et, 2. leurs tâches ordinaires pendant le reste de la journée. En ce qui concerne le premier point, leurs dévotions fixes, qu’elles soient publiques ou privées, consistaient uniquement à réciter le psautier, auquel ils ajoutaient parfois une petite lecture d’autres parties de l’Écriture. Quant à la prière mentale conventuelle, elle était très courte, se réduisant aux brèves inspirations que l’Esprit de Dieu leur suggérait en particulier, comme la fleur de leurs prières vocales publiques. En privé, lorsqu’ils s’appliquaient délibérément à la prière, ils s’écartaient rarement de la manière dont ils faisaient leurs dévotions publiques, car alors ils utilisaient aussi le psautier. »

Jusqu’ici, tout va bien ! Mais ensuite, il poursuit :

« On ne peut nier que, dans les temps anciens, beaucoup de saintes âmes ne soient parvenues à la contemplation parfaite par le seul usage de la prière vocale ; ce qui aurait le même effet sur nous si nous voulions ou pouvions les imiter dans cette merveilleuse solitude, ces abstinences rigoureuses et cette incroyable assiduité à prier. Mais au lieu de ce genre de vie, et dans l’impossibilité de soutenir une si longue attention à Dieu sans distraction, nous sommes invités à nous adjoindre l’aide d’exercices quotidiens de prière mentale, afin d’atteindre un état constant et habituel de recueillement, en réparant les distractions dans lesquelles nous vivons tout le reste de la journée. »

Curieuse forme d’argumentation : puisque nous, modernes, sommes plutôt paresseux, que nous avons horreur de la solitude, de l’abstinence et de l’assiduité, et que la prière vocale est beaucoup trop chronophage, il nous faut trouver une forme de prière qui ressemblerait, plutôt qu’à un repas complet, à un concentré de vitamines.

« Cependant, la main de Dieu n’est pas impuissante : s’il lui plaît, il peut toujours appeler les âmes à la contemplation par la voie de la prière vocale, de sorte qu’elles en fassent leur exercice général et ordinaire. Dans ce cas, ces âmes devront observer, dans leur vie, les conditions suivantes :

Premièrement, s’adonner à une plus grande mesure d’abstraction et de mortification que celle qui est nécessaire à ceux qui pratiquent la prière mentale. La raison en est que l’oraison interne, étant beaucoup plus profonde et tournée vers le dedans de soi, offre une lumière et une grâce beaucoup plus grandes pour découvrir et guérir les désirs déréglés ; elle amène également l’âme à une plus grande simplicité, à une plus grande facilité à se recueillir, etc., et par conséquent l’oraison vocale, pour réparer, devait être accompagnée d’une plus grande abstraction, etc.

Deuxièmement, ceux qui emploient la prière vocale doivent s’obliger à consacrer à leurs exercices quotidiens un temps plus grand que celui qui est nécessaire aux autres, afin de suppléer ainsi à la moindre efficacité de la prière vocale. »

Les pères du désert, saint Benoît, et les grandes figures monastiques de l’histoire de l’Église, auraient été assez surpris de découvrir que la prière vocale publique, officielle, solennelle et corporative de l’Église est moins efficace qu’une « prière intérieure » (quelque peu solipsiste).

« Troisièmement, s’ils se trouvent à un moment donné invités par Dieu, intérieurement, à une pure prière intérieure (ce qui est certainement naturel pour ce genre d’inspiration), ils doivent alors céder à cette invitation, et pour le moment interrompre ou cesser leurs exercices vocaux volontaires aussi longtemps qu’ils se trouvent capables de les exercer intérieurement à la place. Ces conditions doivent être observées par tous ceux qui, soit dans la religion, soit dans le monde, désirent progresser en vie spirituelle, et qui ne peuvent sans une extrême difficulté commencer ce parcours par une simple prière intérieure.

L’usage de la prière vocale volontaire en vue de la contemplation peut, au début d’un parcours spirituel, être indiqué : 1. pour les personnes simples et non instruites (surtout les femmes) qui ne sont pas du tout aptes à la prière discursive ; 2. et certes, même pour les plus instruits, si elle est utilisée comme un moyen d’élever et d’améliorer leur attention à Dieu ; cependant, elle doit toujours laisser la place à la prière interne lorsqu’ils s’y trouvent disposés. »

La prière vocale est donc, pour Dom Augustine, soit un moyen d’occuper le « sexe faible », soit comme des roulettes pour vélo à réserver aux débutants.

« Mais quant à la prière vocale, publique ou privée, que les lois de l’Église rendent obligatoire, le prétexte qu’on trouve plus de profit dans les exercices mentaux n’est nullement un motif suffisant pour la négliger ou la déprécier [ouf !] ; car bien que certaines âmes, d’une disposition supérieure, puissent peut-être s’avancer plus vers la perfection par des exercices uniquement mentaux, cependant, puisque généralement, même dans la religion, les âmes sont si tièdes et si négligentes, que si elles étaient laissées à leurs propres dévotions volontaires, elles n’exerceraient presque jamais la prière vocale ou mentale ; c’est pourquoi, dans la mesure où il n’est pas possible de faire acception des personnes, il était nécessaire que tous soient obligés d’accomplir extérieurement et publiquement le service divin, en louant Dieu par leur bouche (qui nous a été donnée à cette fin), afin qu’un ordre et un décorum soient observés dans l’Église de Dieu, pour qu’elle puisse imiter les fonctions des anges et des saints, dans une union solennelle des cœurs et des bouches pour glorifier Dieu. Cela était nécessaire aussi pour l’édification et l’invitation de ceux qui ne sont pas obligés à l’Office, qui peut-être ne penseraient jamais à Dieu, s’ils n’y étaient pas encouragés par le fait de voir de bonnes âmes passer la plus grande partie de leur temps à prier et à louer Dieu de façon si solennelle et régulière. »

L’utilitarisme dans l’argumentation qui précède est tout à fait remarquable, et il est encore plus remarquable que les contemporains de Baker aient jugé acceptable un tel genre de discours.

« Or, attendu qu’à toute espèce de prière, comme il a été dit, il faut nécessairement une attention de l’esprit, sans laquelle ce n’est pas une prière, nous devons savoir qu’il y a plusieurs sortes et degrés d’attention, tous bons, mais cependant l’un plus parfait et plus profitable que l’autre. Premièrement, voyons la réflexion expresse sur les mots et le sens de la phrase prononcée par la bouche ou par l’esprit. Cette attention, dans la prière vocale, doit nécessairement changer selon la succession des versets des psaumes, et ainsi de suite ; donc, elle ne peut fixer l’esprit ou les désirs sur Dieu ni puissamment ni efficacement, parce que cet esprit est constamment rappelé à de nouvelles considérations ou à des humeurs successives. C’est là le degré d’attention le plus bas et le plus imparfait dont toutes les âmes sont capables dans une certaine mesure, et plus elles sont imparfaites, plus il est facile à atteindre ; car les âmes qui ont envers Dieu un désir bon et stablement établi peuvent difficilement abandonner tel ou tel sentiment, par lequel elles sont unies à Dieu, et qu’elles trouvent doux et profitable pour elles, pour l’échanger contre un nouveau qui lui succède à l’Office ; et si elles le faisaient, ce serait à leur préjudice. »

Les significations successives et variées des versets des psaumes sont ici décrites comme une distraction à l’union avec Dieu. D’une certaine manière, cela est vrai, mais l’approche de Baker est étrangement dualiste. Le but de la prière vocale répétée n’est-il pas de louer Dieu comme Lui-même le souhaite, de former la conscience de celui qui loue d’une certaine manière, de préparer l’âme à Dieu, et même de Le rencontrer dans sa Parole ?

« Le second degré [d’attention] est celui des âmes relativement bien éduquées à la prière mentale, et qui viennent à l’Office pleine d’un désir efficace de Dieu, soit préexistant, soit suscité en elles à l’occasion de cette récitation. Elles désirent invariablement poursuivre ce désir avec un recueillement aussi profond que possible, sans se soucier du fait que cela convienne au sens du passage qu’elles prononcent effectivement. Cette attention porte sur Dieu, et non sur les paroles, et est bien plus fructueuse que la première. Par conséquent, il serait à la fois préjudiciable et déraisonnable d’obliger les âmes à abandonner une telle attention pour la première. En effet, puisque toutes les prières vocales, de l’Écriture ou d’ailleurs, sont ordonnées exclusivement à cette fin de fournir et procurer à l’âme qui en a besoin le matériau des dispositions par lesquels elle puisse s’unir à Dieu, une âme qui a déjà atteint ce but, qui est l’union aussi longue que possible, ne devrait pas en être séparée, et être obligée de chercher un nouveau moyen avant que l’efficacité du premier soit épuisée. »

Le contenu verbal réel serait sans effet sur les dispositions internes, et il faudrait cesser de prêter attention aux mots afin de cultiver un certain état intérieur le plus longtemps possible. Dans cette analyse, les mots ne sont rien d’autre que du bois, coupé en morceaux et introduit dans la fournaise du cœur. Cela semble merveilleusement pieux, mais une position aussi profondément anti-intellectuelle trouve son exutoire final dans ce que Knox(e) appelle Enthusiasm, c’est-à-dire ce sentimentalisme exalté cher au mouvement charismatique. Pourquoi Dieu s’est-il donné la peine de révéler le sens de tel passage, ou même d’utiliser des mots ? Baker poursuit :

« Un troisième degré d’attention à l’Office divin, le plus sublime, est celui par lequel les prières vocales deviennent mentales, c’est-à-dire par lequel les âmes les plus profondément unies à Dieu avec une parfaite simplicité peuvent, sans aucun préjudice à cette union, s’occuper aussi du sens et de l’esprit de chaque passage qu’elles prononcent, et par là même augmenter et purifier leurs sentiments, leur adhésion et leur union à Dieu. Ce degré d’attention ne s’atteint pas avant que l’âme ne soit arrivée à la contemplation parfaite, au moyen de laquelle l’esprit est si habituellement uni à Dieu, et de plus, l’imagination si soumise à l’esprit qu’elle ne peut se reposer sur rien qui puisse la distraire. Heureuses les âmes (dont Dieu sait que le nombre est très petit) qui sont parvenues à ce troisième degré, auquel il faut monter par une pratique attentive des deux premiers dans leur ordre, surtout du second degré ! C’est pourquoi, dans la récitation de l’Office, les âmes les plus imparfaites feront bien, lorsqu’elles se trouveront dans un bon état de recueillement, de le prolonger aussi longtemps qu’elles le pourront, en conservant autant de stabilité que possible dans leur imagination. »

On voit mal comment atteindre ce troisième degré — qui consiste à unir les dispositions intérieures et la conscience extérieure du « sens et de l’esprit de chaque passage » — en dénigrant le texte, en le considérant comme une distraction, et en encourageant, dans une logique utilitaire, ou l’indifférence à son égard, ou son exploitation.

Les effets catastrophiques de cette conception de l’Office divin sont évidents : dès que l’on peut trouver, ou que l’on pense avoir trouvé, une meilleure manière d’élever nos sentiments vers Dieu, ou une meilleure méthode pour susciter la prière mentale, on laissera tomber son bréviaire(f) comme une vieille chaussette. Et pourtant, la position de Baker est tout à fait ordinaire parmi les auteurs spirituels de la Contre-Réforme. Sa valeur pour nous aujourd’hui devrait être de donner une exposition claire de ce qu’il ne faut pas croire à propos de la récitation de l’Office divin, et de nous éduquer à la valeur de cette récitation, en tenant fermement l’exact contraire de ce que dit Baker.

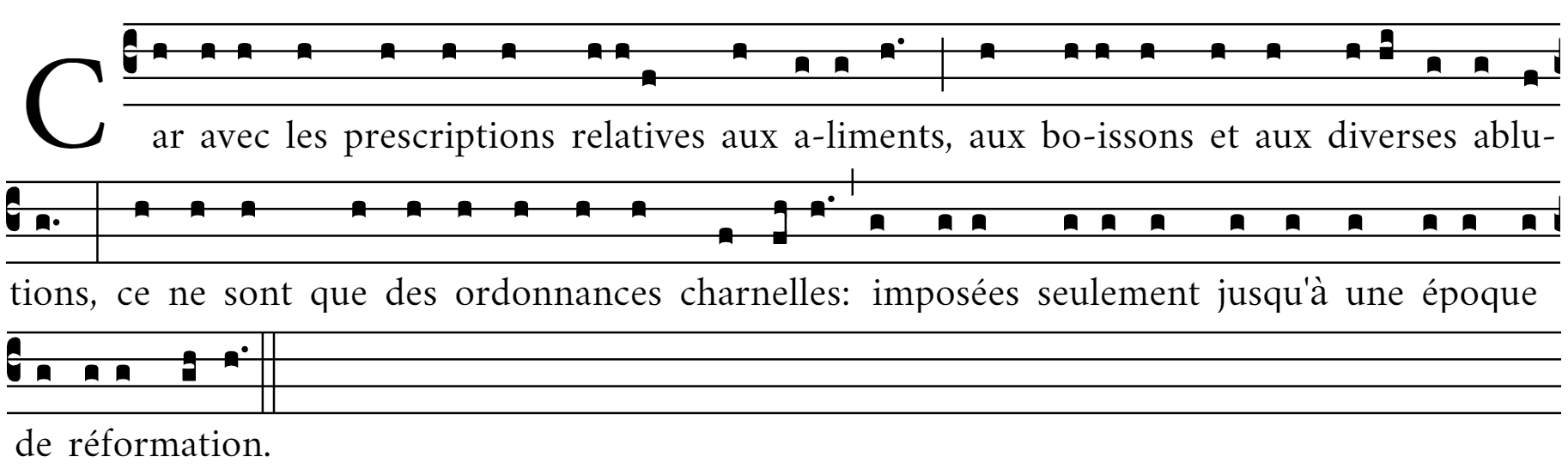

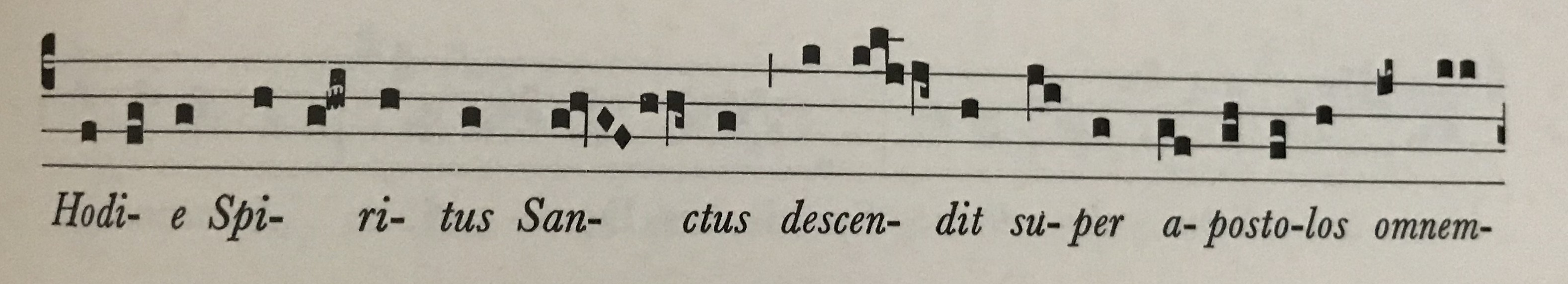

Ce n’est pas en raison de leurs grandes austérités que les pères de l’Antiquité ont été en mesure de tirer un bénéfice spirituel de la prière vocale ; au contraire, ils ont reçu la grâce de supporter ces austérités en raison de leur dévotion à la prière des Psaumes. La récitation vocale des prières renforce notre compréhension intellectuelle et spirituelle, et notre assentiment à ces prières, plutôt que le contraire, de sorte que la prière vocale est, en soi, une forme de prière mentale, supérieure à la prière silencieuse. C’est aussi une profession de foi publique, une louange publique, et une pétition publique à Dieu, qui sont chacune supérieure aux actes privés de même nature. Le contenu de la prière vocale de l’Office est supérieur au contenu des prières mentales que nous formulons par nous-mêmes, même si cette formulation se faisait sous la conduite de l’Esprit Saint, car ce que nous prions est divinement révélé.

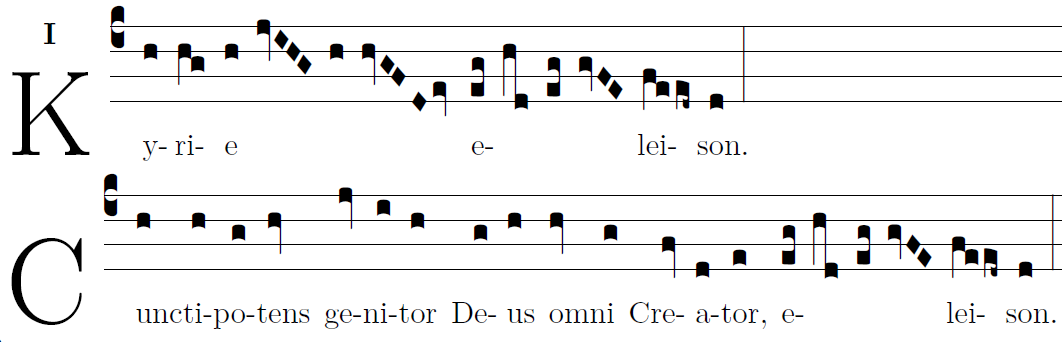

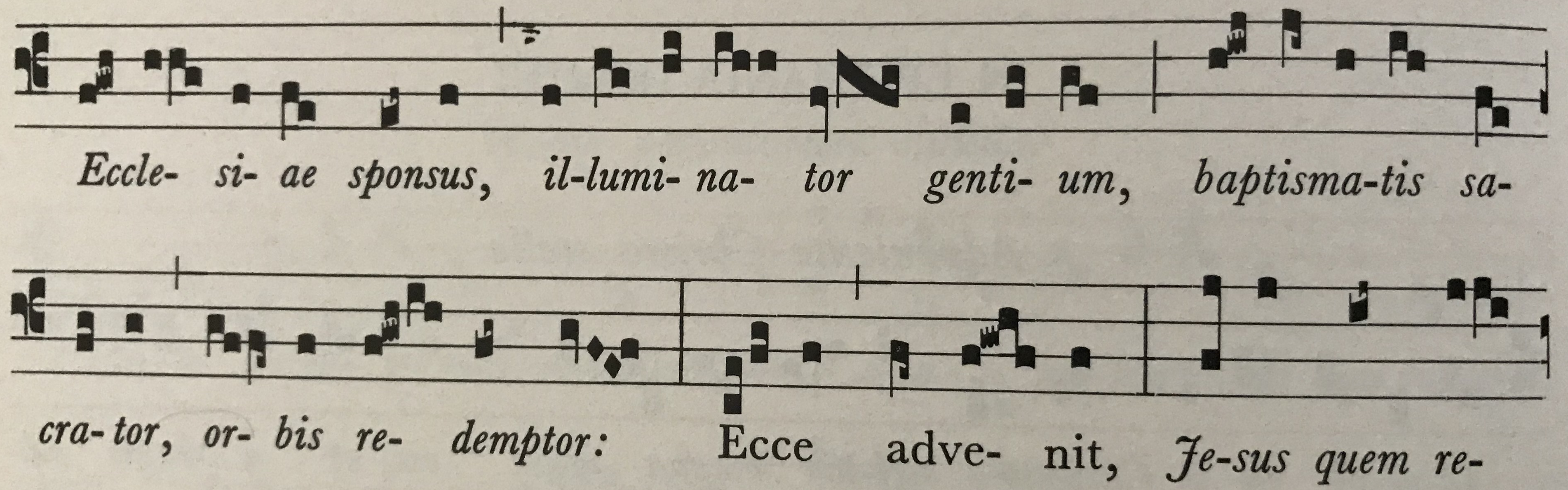

Pour toutes ces raisons, la prière vocale de l’Office divin est plus apte à nous conduire à la perfection que la prière purement mentale, et elle est en fait le principal chemin vers la perfection, comme les premiers Pères monastiques l’avaient compris. Je parle ici avec une certaine expérience ; le fait de commencer à prier les Psaumes dans le Diurnal Monastique a radicalement changé, en mieux, ma compréhension de la prière et de la vie chrétienne, parce que je priais ce que Dieu avait à dire, et non ce que moi j’avais à dire. Lorsque nous prions l’Office, nous devons donc nous efforcer de le comprendre et d’y associer notre esprit ; c’est la principale façon de prier. C’est pourquoi saint Benoît dit que les moines doivent consacrer du temps à l’étude des psaumes, afin de comprendre ce qu’ils prient et donc de mieux prier.

Il est frappant de constater que les biographies de sainte Thérèse de Lisieux affirment, tantôt, qu’elle aimait beaucoup dire l’Office, puis s’empressent de résumer son genre de sainteté en disant qu’elle supportait les sœurs pénibles et faisait beaucoup oraison. Tout cela est vrai, mais dire l’Office était, pour ainsi dire, son métier dans l’Église ! C’était l’objet du genre de vie religieuse qu’elle avait choisi, et cela prenait la plus claire partie de son temps. Elle n’a pas essayé de s’y soustraire, et aucun des grands maîtres spirituels ne s’y est soustrait. Au contraire, ils l’ont considéré comme allant de soi, comme la toile de fond de leur vie spirituelle.

Aujourd’hui, l’Office divin n’a rien d’une évidence. En dehors du monde traditionaliste(g), il n’est pas très en forme, si ce n’est presque tombé dans l’oubli. Il n’est pas nécessaire d’avoir une connaissance approfondie de l’histoire de l’Église pour se rendre compte le renouveau de la vie religieuse(h) se fera dans et par l’Office Divin, ou ne se fera pas.

Je tiens à remercier le Dr John Lamont pour sa collaboration à cet article, spécialement pour le texte de Dom Augustine Baker.

[1] Pour ceux qui souhaitent suivre la voie de la devotio antiqua ou de la devotio monastica, voici une feuille de route. Tout d’abord, visitez un monastère bénédictin observant (NdT : l’un de ceux qui emploient le Psautier de la Règle, c’est-à-dire en France surtout ceux de la congrégation de Solesmes et ceux attachés à la liturgie ancienne) et passez-y autant de temps que possible, idéalement lors d’une retraite annuelle. Lors de cette visite, procurez-vous un exemplaire de l’Office bénédictin (tel que le Diurnal Monastique du Barroux) et apprenez à le prier en latin. Deuxièmement, adoptez une règle de jeûne et de pauvreté. Aimer le jeûne : l’expérience monastique d’Adalbert de Voguë o.s.b. est un bon guide. Troisièmement, soyez conscient du contexte et des limites des livres de conseils spirituels que vous lirez. Les grands classiques traditionnels, comme ceux de saint Jean Climaque et de saint Jean Cassien, sont excellents, mais il faut garder à l’esprit qu’ils ont été écrits pour des hommes qui vivaient déjà la vie monastique et que, par conséquent, ils considèrent acquis les éléments essentiels de cette vie. Ils ne parlent pas beaucoup du jeûne, de l’observation de la règle et de la prière liturgique, car leurs lecteurs avaient été instruits à ce sujet par d’autres sources ; ils sont censés être un supplément à la vie monastique, et non un guide pour l’ensemble de celle-ci. C’est pourquoi le temps passé avec les moines ou les moniales est si important. Pour en savoir plus, consultez mes articles « What a visit to an observant Benedictine monastery can teach us » ; « Even if you can’t be a monk, you can still benefit from monastic life. Here’s how » ; et « Looking for a new examination of conscience? Try the Rule of St. Benedict« . (NdT : nous ne partageons pas l’idée que la forme de spiritualité basée sur la prière liturgique de l’Église puisse être qualifiée de monastique ; c’est plutôt la spiritualité catholique « ordinaire », « de base ».)

[2] J’en parle dans deux articles précédents sur NLM : « The Ironic Outcome of the Benedictine-Jesuit Controversy » et « Objective Form and Subjective Experience: The Benedictine/Jesuit Controversy, Revisited« . Le premier a été révisé et publié sous forme de chapitre dans mon livre Noble Beauty, Transcendent Holiness.

[3] Préface de L’Échelle du Paradis de saint Jean Climaque, Classics of Western Spirituality, pp. xvi-xvii.

(a) Nous ne partageons pas l’idée que la forme de spiritualité basée sur la prière liturgique de l’Église puisse être qualifiée de monastique ; c’est plutôt la spiritualité catholique ordinaire.

(b) Andreï Siniavski, dit Abram Tertz, rescapé du Gloulag, auteur de Une voix dans le chœur.

(c) Dimitri Panin, rescapé du Goulag, auteur du Journal de Solgdin.

(d) Avraham Shifrin, rescapé du Goulag, militant sioniste et plus tard homme politique israélien.

(e) Ronald A. Knox, prêtre anglais, critique les excès sectaires de certains mystiques autoproclamés dans son essai Enthusiasm.

(f) On aurait dû écrire : son antiphonaire, puisque l’Office est une prière chorale.

(g) Et même au sein du monde traditionaliste, les fidèles peuvent rarement s’associer à l’Office en dehors des vêpres des dimanches et fêtes, qui sont assez répandues.

(h) L’auteur ne parle pas que de la vie consacrée, mais bien de la vie de toute l’Église, et nous partageons cet avis.