En cette saison de Noël 2022, Esprit de la Liturgie publie en feuilleton une synthèse des connaissances disponibles sur l’histoire des Noëls populaires en France, par notre ami Louis-Marie Salaün, que nous remercions et félicitons pour ce travail considérable, abondamment sourcé et annoté, et d’une grande érudition, auquel nous souhaitons une large diffusion. Les appels de notes renvoient à la fin de l’article.

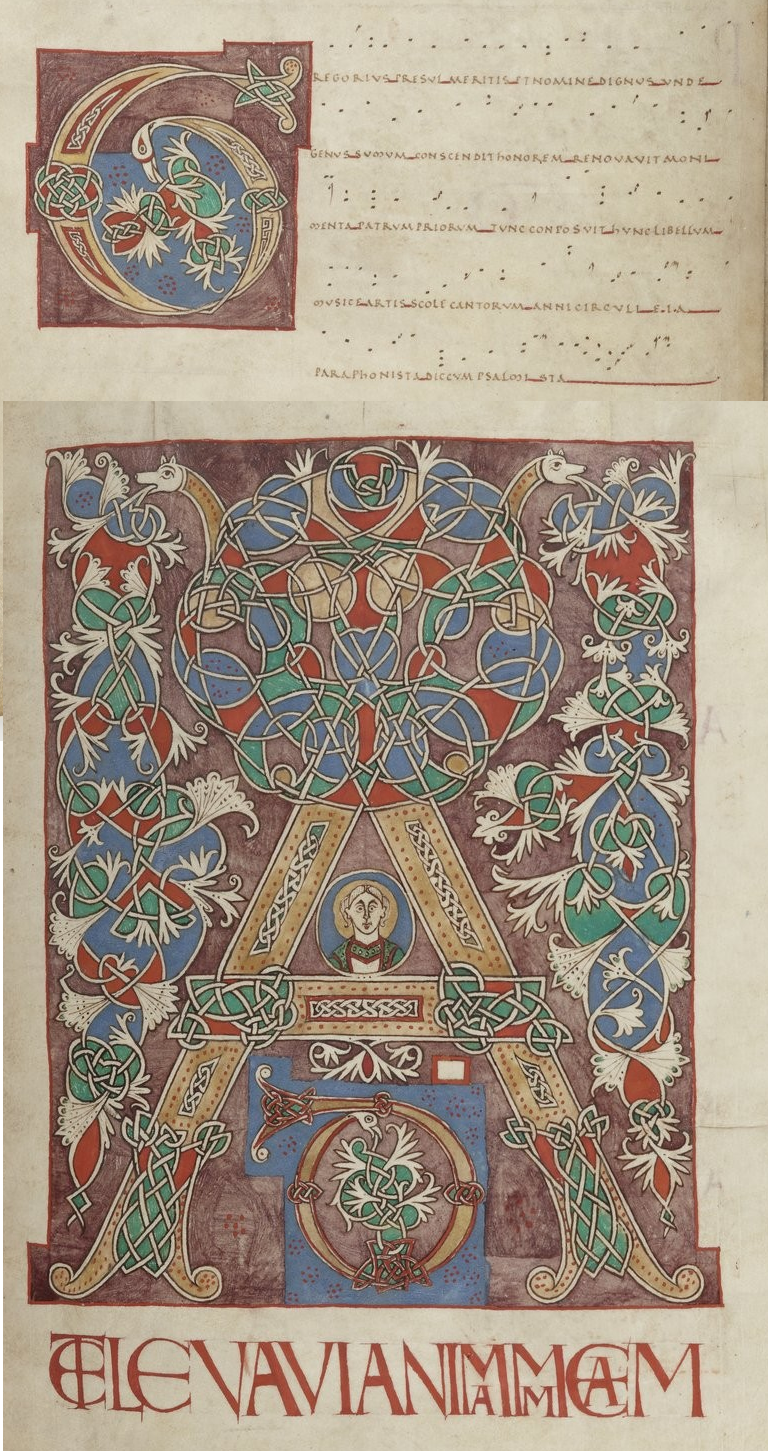

Dans la première partie, nous avons parlé des origines des Noëls : tropes, séquences et Noëls farcis du Moyen-Âge, drames liturgiques prolongeant les offices de Noël.

3. Qu’est-ce qu’un noël populaire ?

Pour entrer dans le vif de notre sujet, il nous faut définir ce que sont les « noëls populaires ».15

A quels genres appartiennent-ils, qu’est-ce qui les caractérisent ?

3.1. Définition et caractéristique du noël

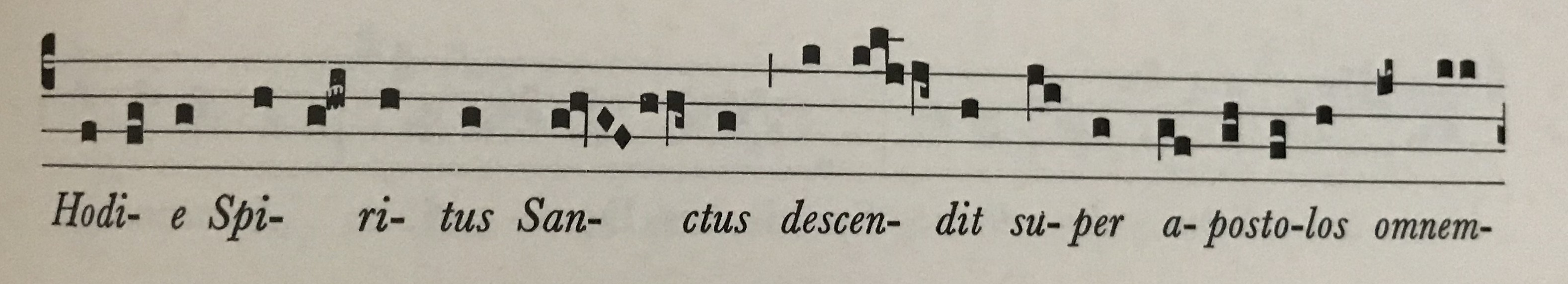

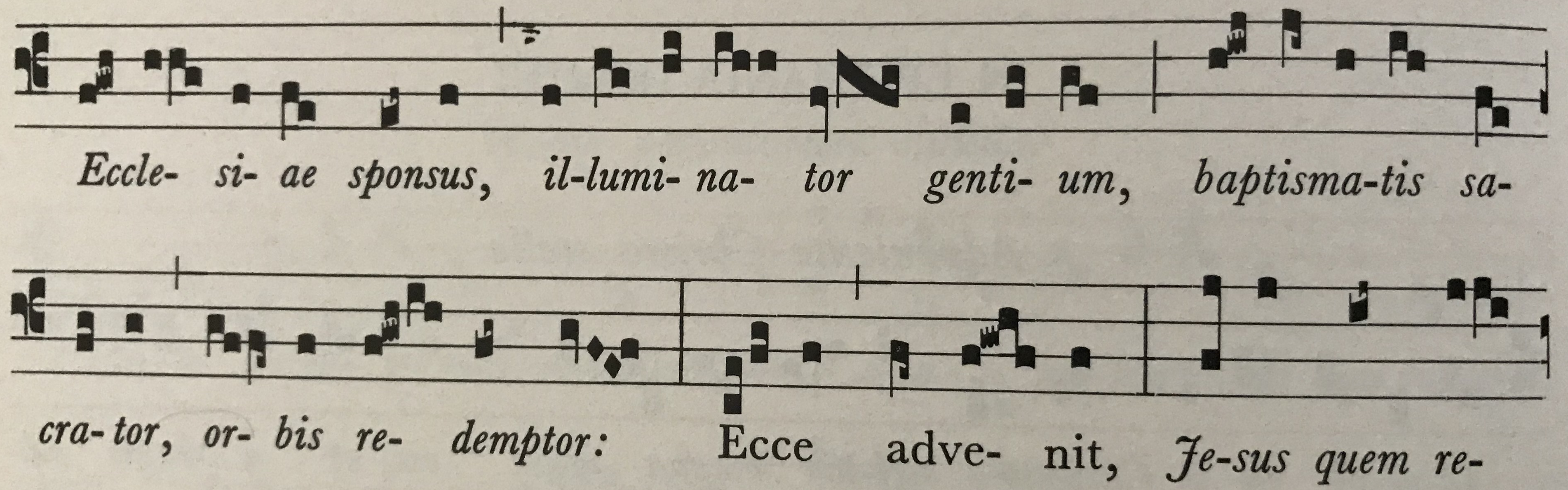

Les noëls populaires qui, nous l’avons vu sont issu des hymnes du plain-chant médiéval, sont des chansons profanes mais dont le sujet est religieux16 puisque afférents à la Nativité du Christ. Ils se situent entre chant et cantique spirituel. Il convient de faire tout de même une distinction avec le cantique. Le noël est une chanson « paraliturgique » c’est-à-dire non destinée à la liturgie (même s’il finira plus ou moins par l’intégrer au fil des siècles et jusqu’à nos jours). « Le noël est, avant tout, une chanson, et non pas un cantique, et c’est bien de ce sceau que l’a marqué l’esprit gaulois, puis français » nous dit Henri Bachelin17.

.

Ils sont dits « populaires » car écrits pour les gens du peuple18, et constituent un tableau des mœurs populaires. En effet, dans son texte il dépeint la société de telle époque, la vie modeste des petites gens, mais surtout nous dit comment l’humble paysan, l’ouvrier, le petit artisan comme le bourgeois ou le châtelain célébrait par le chant la naissance de Jésus. Comme nous le verrons plus loin, la simplicité de leur facture musicale permet de mémoriser facilement la mélodie, et permet donc à des gens ne sachant lire la musique, de les retenir aisément. Il faut en effet que ces chants puissent être retenus et chantés facilement par les gens du peuple. En cela, comme pour le chant traditionnel de nos provinces, le noël n’appartient pas à la musique « savante ». Ce sont des chants monodiques (à une seule voix) qui sont souvent accompagnés par des instruments, d’ailleurs souvent décrits dans les textes de ces noëls : épinette, chalumeau, hautbois, musette, tambourin, flûte, fifre, rebec, violon.

Les noëls populaires font appel à ce que l’on nomme la tradition orale. En effet, ils ne sont pas faits pour être écrits sur partition. On se transmet la mélodie de bouche à oreille. Néanmoins, on verra à partir du XVème siècle apparaître les premiers recueils de chants de Noël. À partir du XVIème siècle les noëls seront diffusés sur des « feuilles volantes », elles seront vendues par les enfants ou les ménétriers dans les rues des bourgs, des villages ou des grandes villes. Dans la majorité des cas, seuls les paroles sont écrites, la mélodie étant supposée connue de tous (voir notre 3 .2 en bas de page). Pour illustrer ce caractère populaire de nos noëls de France, écoutons ce que disait Chateaubriand19à ce sujet : « « Les noëls, qui peignoient les scènes rustiques, avoient un tour plein de grâce dans la bouche de la paysanne. Lorsque le bruit du fuseau accompagnoit ses chants, que ses enfants, appuyés sur ses genoux, écoutoient avec une grande attention l’histoire de l’Enfant Jésus et de sa crèche, on auroit en vain cherché des airs plus doux et une religion plus convenable à une mère ».

Citons également Dom Guéranger20 : « On entonnait quelques-uns de ces beaux noëls au chant desquels on avait passé de si touchantes veillées dans tout le cours de l’Avent. Les voix et les cœurs étaient d’accord en exécutant ces mélodies champêtres composées dans des jours meilleurs ». Pour bien comprendre le caractère pastoral, champêtre en même temps que religieux de nos noëls populaires écoutons ce qu’explique le musicien Bernard Lallement dans le livret qui accompagne le CD « Noël de France » :

« Plus que tout autre, le paysan, écrasé à longueur de siècles par tous les labeurs de la terre, victime de tous les fléaux, assommé de malheurs avait besoin de croire et d’espérer en un Dieu bon, juste et doux plus puissant que tous les monarques de la terre (…). L’âme populaire rurale, simple et naïve s’émeut de voir la toute-puissance Divine s’abaisser jusqu’à laisser le petit enfant de la Vierge Marie, naître dans une pauvre étable (…). Elle s’en émeut, mais aussi elle s’en réjouit, voyant dans le choix Divin un blâme supérieur de la richesse, de l’arrogance et de la froideur de cœur dont elle s’accompagne le plus souvent. Elle y puise du même coup, sinon la fierté, du moins le courage de la pauvreté et surtout le sentiment de l’égalité de chances devant l’amour de Dieu.

3.2. La notion de « timbre » des noëls

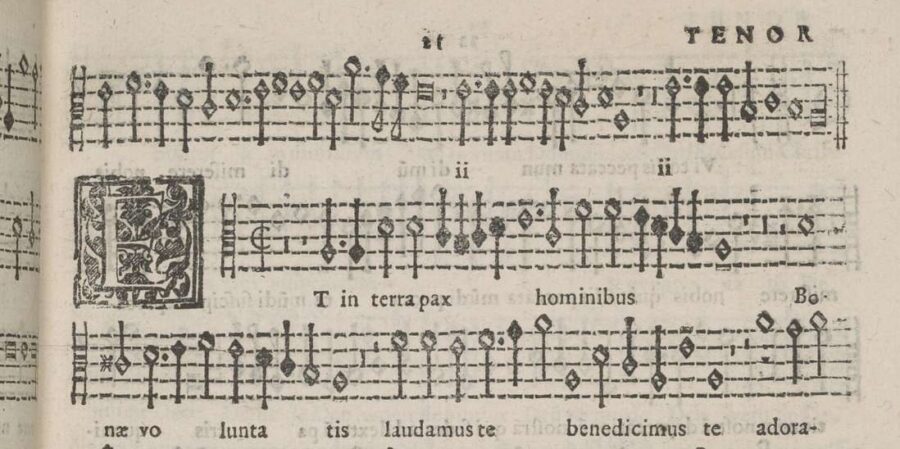

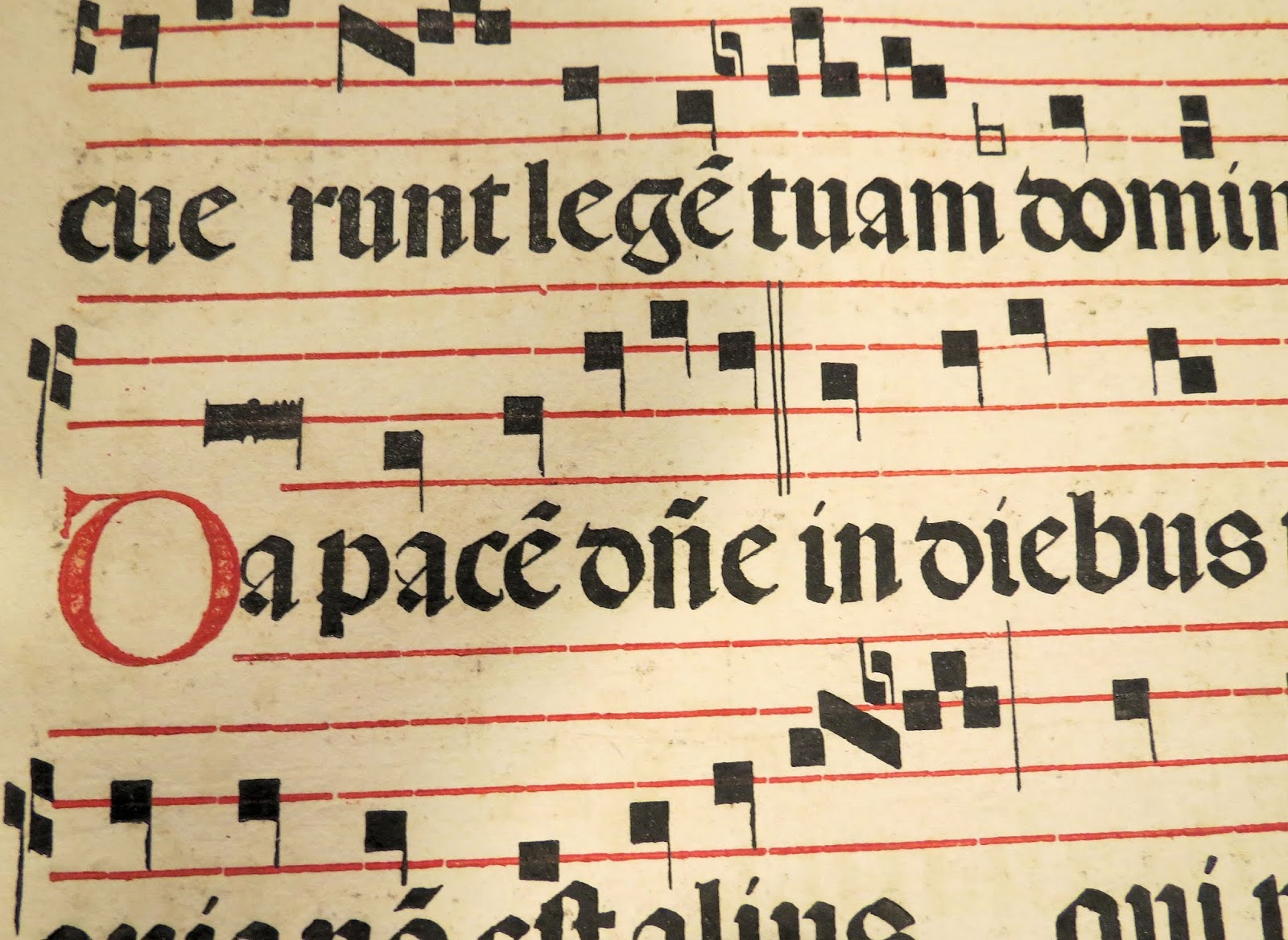

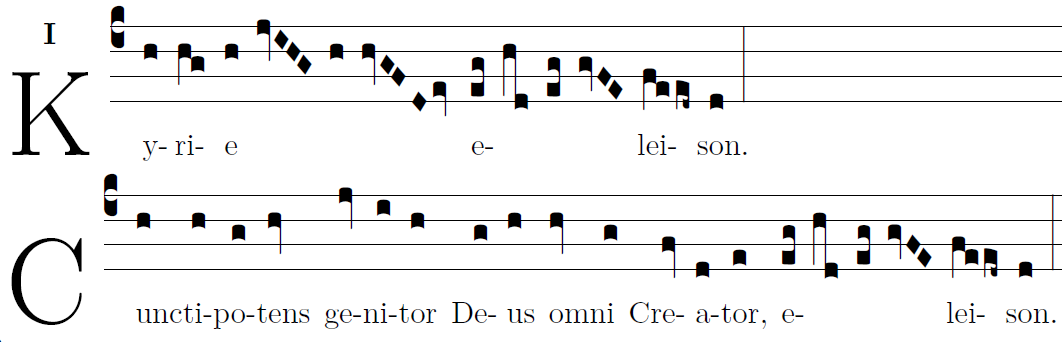

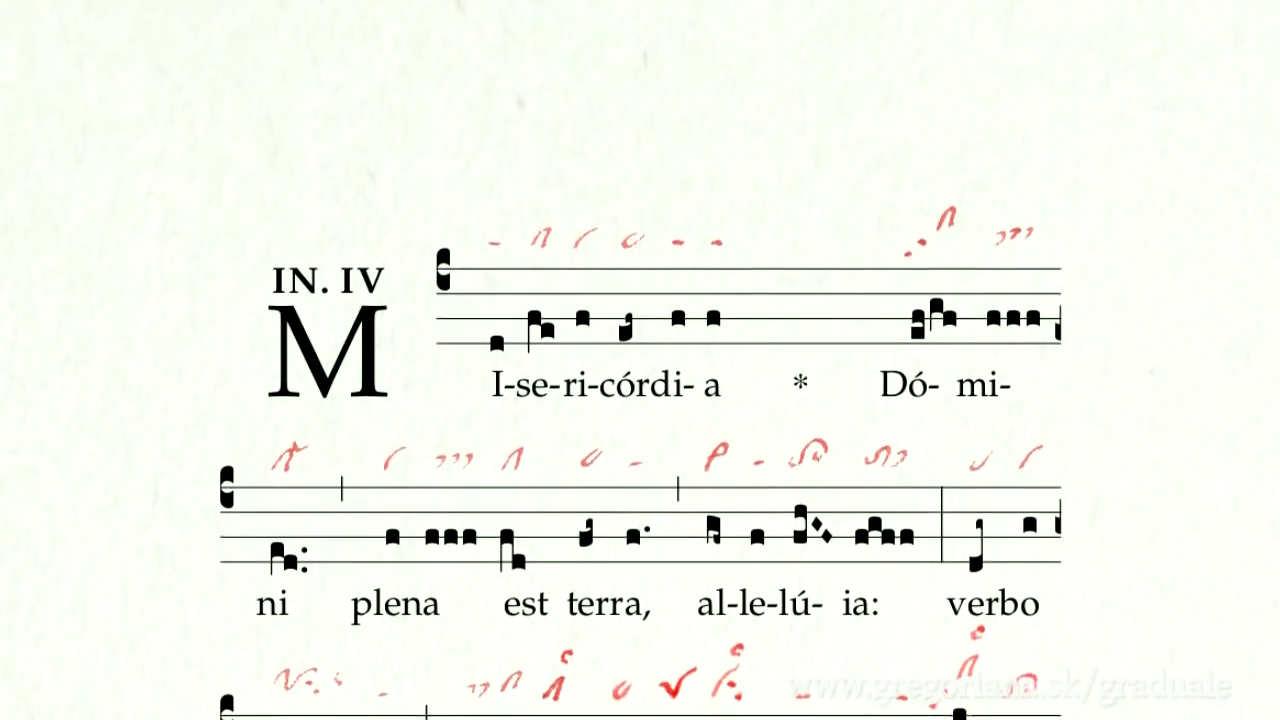

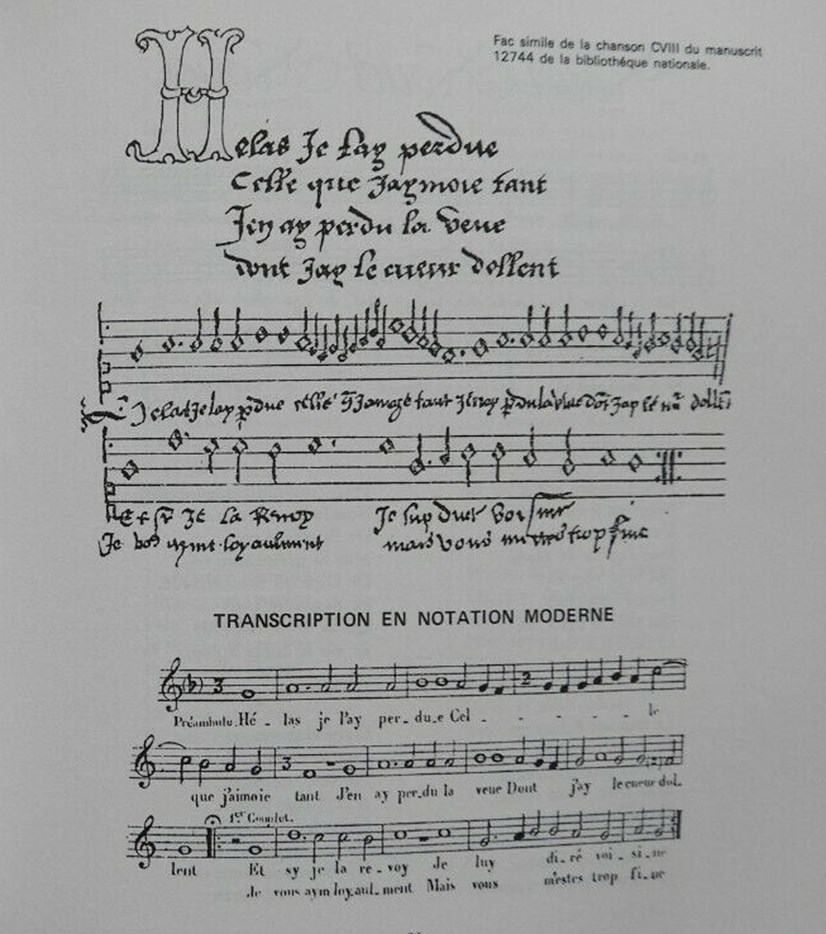

On parle de « timbre » pour désigner la mélodie sur laquelle on chante tel texte. Dans les fameuses « Bibles de noëls » et autres recueils, chaque chant est nommé la plupart du temps par les premiers mots de celui-ci. Ces recueils ne sont pas notés21, sauf exception, c’est pourquoi on trouve le titre suivi de l’indication : « sur l’air de… ». C’est ce que l’on appelle un timbre. Le même principe s’applique d’ailleurs pour les cantiques ou les chants traditionnels. Il n’est pas rare qu’une mélodie préexistante (d’origine profane ou sacrée) ou nouvellement composée, soit utilisée pour plusieurs textes. On adapte la mélodie en fonction du texte (ajout ou suppression de notes et parfois modification de la rythmique). Les noëls populaires usent aussi du principe de « contrafacta » déjà présent au Moyen-Âge : il consiste à adapter des paroles nouvelles sur une mélodie antérieure, sans changer notablement celle-ci. Ce procédé est également présent dans les chansons populaires traditionnelles. Pour illustrer notre propos, écoutons l’éditeur du célèbre noëllistes, Nicolas Saboly (1614 -1675) : « la tradition d’une même mélodie variait selon les diverses personnes qui me la faisaient entendre. Pour certains noëls, il m’arrivait d’avoir jusqu’à dix airs différents ; pour certains autres, je ne pouvais même pas trouver un seul ». Il est difficile de donner avec précision la provenance exacte de telle mélodie, de tel noël car la mélodie populaire n’est non seulement pas enfermée comme nous le verrons plus loin dans le carcan solfégique de la partition, mais elle n’est pas non plus limitée géographiquement. La mélodie d’une région donnée peut aller au-delà des limites de son aire d’utilisation et faire ainsi un « tour de France ». Ce fait est largement attesté au long des siècles. Prenons pour exemple « Joseph est bien marié » présenté comme noël Champenois du XVIème siècle. Sa mélodie est la même que le noël Bressan « Noié, Noié, est venu ». Il est en revanche plus facile de dater les mélodies grâces aux nombreux recueils que nous possédons et qui grâce à Dieu ont été conservés au fil des ans et aujourd’hui numérisés. Pour bien comprendre la construction musicale de nos noëls populaires, écoutons ce qu’en disent les musicologues : « Les mélodies originales de ces chants ont préexisté et elles ont même survécu aux paroles, ce qui représente un fait capital pour une étude musicologique. En effet, pour la musique, les cantiques et les noëls appliquent un système de tout temps très employé dont le rôle fut énorme et qui consiste à appliquer des paroles nouvelles, des couplets nouveaux et souvent d’actualité, sur un air connu donc préexistant. Dans la majorité des cas, l’air choisi n’est pas noté musicalement, il est seulement désigné par le titre ou par le premier vers des anciennes paroles. Cette étiquette qui lui est appliquée, est proprement ce que l’on appelle un timbre, à partir du XVIIIe siècle22.

Si à l’origine des noëls on a les tropes, les hymnes, les séquences et les noëls farcis du Moyen-Âge, les mélodies proviennent aussi de la sphère profane. Il faut à ce sujet souligner que, contrairement à notre époque, la frontière entre le profane et le sacré était quasi inexistante au Moyen-Âge. Ainsi, il n’est pas rare qu’un chant profane s’inspire d’une mélodie sacrée ou que des paroles religieuses soient placées sous une mélodie profane (c’est le cas de nombreux cantiques). Le noël populaire n’échappe pas à cette règle du XIIème au XIXème siècle. Ce phénomène d’absorption d’un air profane dans la sphère religieuse date au moins du XIIème siècle (c’est peut-être plus ancien encore). Certains tropes adoptent des clausules de mélodies populaires. Néanmoins, il est important de préciser qu’au Moyen-Âge, la sphère liturgique reste elle, imperméable aux airs profanes et à son univers musical bien séparé de l’univers musical profane jusqu’au XIVème siècle inclus. Un basculement se produira au XVème siècle, avec l’utilisation de cantus firmus23 d’origine profane. L’exemple le plus célèbre est la fameuse “messe parodie” de Guillaume Dufay dite “messe de l’homme armé”.

4. La musique des noëls populaires

Devant l’immense répertoire qui s’offre à nous, il est impossible de détailler l’aspect musical de chaque mélodie. Mais, à la suite des musicologues, nous pouvons cependant donner des éléments pour décrire la structure musicale de ces chansons.

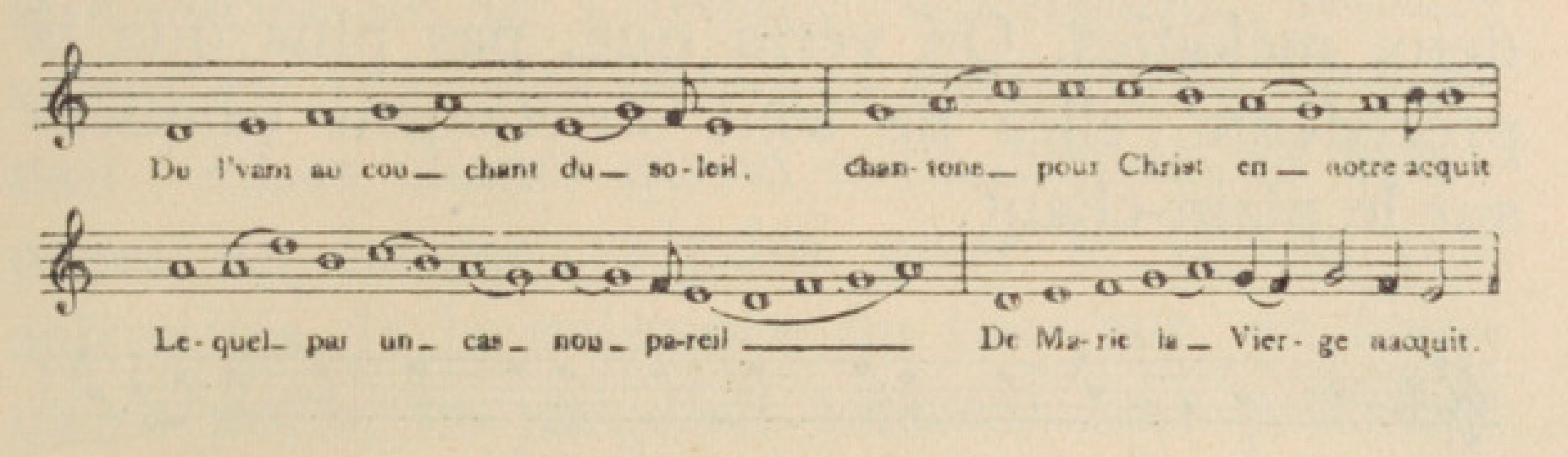

L’une des caractéristiques de beaucoup de nos noëls populaires est d’avoir un caractère modal24.

D’ailleurs, quoi de plus normal quand on sait que le système modal prédomine jusqu’à l’apparition du système tonal au XVIIème siècle. Issu pour partie des mélodies sacrées comme nous l’avons dit au début de notre document, les airs de nos noëls ont une saveur modale très marquée (mode de ré et son voisin le mode de la, mode de mi ou de sol). Plus tard, à l’apparition du système tonal (XVIIème siècle) on adaptera les mélodies à ce nouveau système qui réduit l’expression musicale à deux modes : le mode Majeur et le mode mineur.

Écoutons encore Monique Rollin nous parler des mélodies des noëls : « Les mélodies empruntées sont anonymes et il n’est pas fait appel à un compositeur pour la musique de ces chants religieux. C’est l’auteur des paroles nouvelles qui procède au choix de la mélodie et à son adaptation. Les airs choisis ressortissent au genre du vaudeville, apparu vers 1550, qui recouvre uniquement des airs répandus dans le public. Ce sont des chansons en forme d’air, syllabiques, homophones et strophiques dans lesquelles tous les couplets se chantent sur une même musique »25.

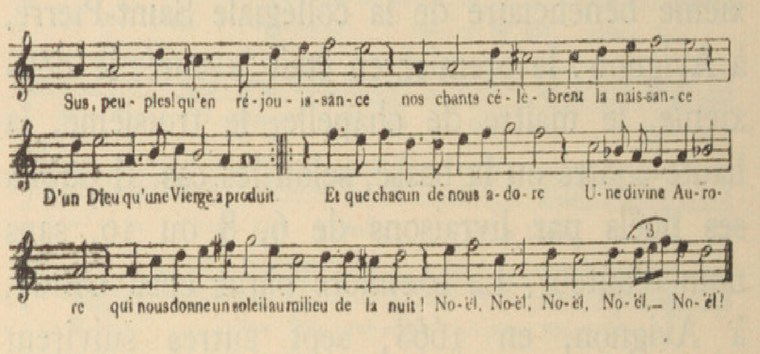

D’une manière générale la mélodie des noëls populaire se caractérise par :

- ambitus peu élevé (l’ambitus est l’étendue d’une mélodie de la note la plus grave à la plus aiguë),

- l’emploi de la centonisation26 notamment dans les cadences finales, les clausules27 ou les incipit,

- beaucoup de notes conjointes (qui se suivent de près),

- peu de chromatismes (on trouve cependant dès le XIVème siècle l’apparition de la sensible),

- des cadences28 ou clausules empruntées à d’autres airs profanes ou religieux,

- la forme virelai ou rondeau (couplet-refrain) avec A-B ou A-B-A ou encore A-B-C,

- une ligne mélodique assez dépouillée et syllabique,

- rareté des mélismes,

- répétition des phrases musicales ou de certains motifs musicaux,

- rythmique simple suivant de près le langage parlé,

- rythmique basée sur la longue et la brève avec emploi courant des mesures composées.

La mélodie du noël populaire n’est pas figée et est amené à subir au gré des époques, des collecteurs ou des interprètes, des transformations mélodiques29 et rythmiques. Les paroles peuvent aussi être modifiées en fonction des époques, des circonstances historiques du moment, ou tout simplement pour suivre l’évolution de la langue française. « Au cours des siècles, un même timbre subit des transformations dues à son succès. Ainsi, certaines variantes mélodiques incombent soit à la mémoire, dans le cas d’une

transmission orale, soit à des erreurs des scribes, lors d’une notation dans quelques recueils, soit encore aux initiatives du chanteur ou de l’arrangeur qui peuvent aller jusqu’à entraîner la conservation des seules notes pivots ».

Au fur et à mesure des époques, la mélodie du noël populaire va s’adapter au style musical du moment. De la même manière qu’au XVIIème siècle le chant grégorien (devenu « plain-chant » à partir du XIIIème siècle) se pare des ornements et cadences de la musique baroque30, les noëls populaires vont suivre pareil chemin. A partir de la Renaissance, avec l’emploi de plus en plus fréquent de la sensible31 et d’autres altérations, les mélodies modales évoluent vers la tonalité : on utilise des altérations accidentelles et des modifications de cadence. On modifie par endroit le rythme et / ou le tempo des mélodies, on pratique le monnayage32 des valeurs. Si les paroles sont modifiées, on va également modifier la mélodie en ajoutant ou supprimant des notes.

« Par rapport à l’ancien texte, en cas d’irrégularité dans la prosodie des différentes strophes, on procède à des répétitions ou à des réunions de notes ou encore à des ajouts quand le texte est plus long. Ainsi, la musique doit prévaloir dans l’adaptation des paroles au timbre : elle soutient le mot, elle guide les paroles. Le respect du modèle musical s’impose dans les rapports texte-musique. »33

Les mélodies des noëls ne sont en général pas des compositions originales. On utilise le procédé de la parodie, déjà présent à la Renaissance avec les « messes parodies ». Il s’agit de réutiliser une mélodie existante et d’y placer un texte nouveau. Autrement dit, c’est l’adaptation d’une œuvre musicale préexistante pour une autre utilisation. Voici ce que nous dit Lucie Jacquin dans son mémoire sur les noëls bourguignons de Bernard de La Monnoye (1700) : « En ce qui concerne les « noëls nouveaux », les reprises mélodiques sont d’origines plus variées et sont de moins en moins issues du répertoire liturgique. Certains airs de noëls sont issus de vaudevilles. Les vaudevilles sont originellement des chansons urbaines (c’est du moins l’hypothèse la plus probable. Une autre hypothèse voudrait que ces chansons soient issues du Val de Vire en Normandie). Avec le temps, elles deviennent de plus en plus populaires et leur contenu est de plus en plus satirique. Musicalement, elles n’adoptent pas la polyphonie savante mais plutôt l’harmonisation verticale »

5. Poésie, genres et caractère des noëls populaires

Si comme nous venons de le voir, l’intérêt musical du noël est indéniable, son intérêt littéraire l’est encore plus. Sans les paroles, nos beaux noëls ne seraient que de belles mélodies vidées de leur substance. C’est pourquoi nous allons dans ce chapitre nous intéresser au texte. Là encore, il serait impossible de traiter de l’ensemble du répertoire tellement il est dense. Nous parlons volontiers de poésie du noël car c’est ainsi qu’il faut voir le sens de ces productions. Le but du noël c’est de raconter la Nativité et de dépeindre autour de cet événement majeur de la vie chrétienne, la vie des contemporains des époques où ils furent écrits, chantés et diffusés. Pour ce faire, le texte use très souvent des mêmes procédés que ceux de la poésie. Poésie champêtre, populaire, régionale ou provinciale, mais poésie quand même. Le noël populaire destiné à être chanté par le peuple, a été écrit par des lettrés : prêtres, robins, écrivains, poètes. On trouve dans un dictionnaire cette définition rapportée par Henri Bachelin34 : C’est le récit évangélique de la naissance du Messie, développé en un langage rimé ou rythmé, d’une simplicité toute rustique et avec tous les sentiments d’une foi naïve ». Ainsi, les termes rimé et rythmé nous renvoient de fait à la poésie. Il possède son caractère propre à tel terroir dont il est issu (Anjou, Quercy, Poitou, Bretagne, Provence) et se conforme au vocabulaire et aux usages des gens de ces pays.

Si nombre de nos noëls ont un vocabulaire imagé, il faut savoir (et ceux qui ont étudié le répertoire des noëls l’affirment sans hésitations) que, ce qu’ils nous racontent est le reflet de la réalité de la vie d’autrefois. En cela, on peut dire que ces chansons de noël équivalent à notre presse locale d’aujourd’hui. La même situation se retrouve d’ailleurs dans la chanson populaire traditionnelle : on raconte en chantant des faits, des événements, des situations et les mœurs de la société rurale ou urbaine d’autrefois. Le noël populaire est ainsi le miroir de la société et nous informe sur les conditions de vie des gens de leur époque.

Cette situation se retrouve dans les noëls du XVème au XIXème siècle. La tournure poétique et le langage change, mais le but reste le même.

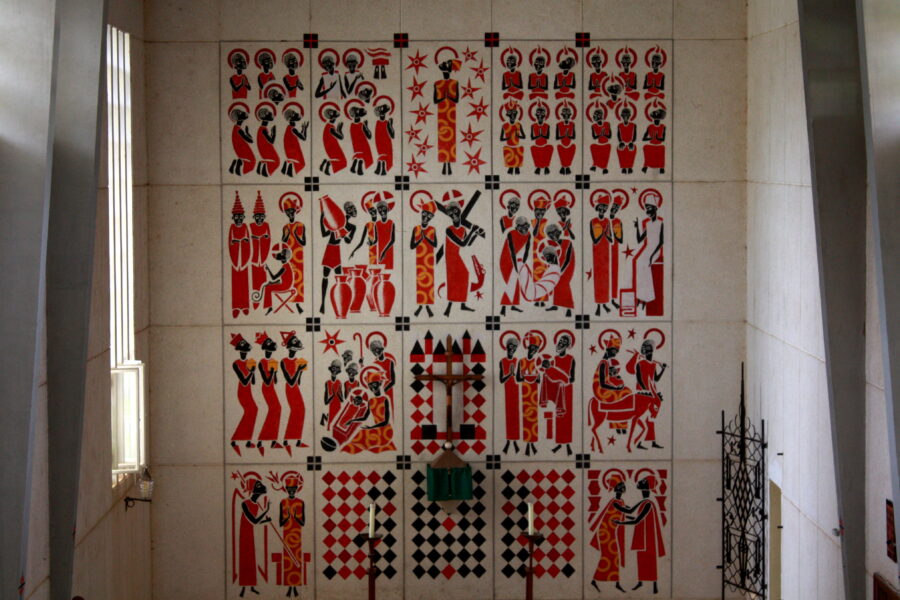

Qui d’entre nous entrant dans une église ou visitant un musée n’a jamais vu de vitraux ou de tableaux représentant la sainte famille, les bergers, les rois mages ou les gens du pays de Judée habillés en tenue de l’époque médiévale, de la Renaissance, ou du XVIIème ? Pour nos noëls populaires, le principe est le même : Les bergers, ce sont, dans chaque noël, les habitants d’une paroisse déterminée qui partent immanquablement pour une ville lointaine, distante « d’au moins quinze lieues », nous dit Henri Bachelin.

Dans son ouvrage « Les noëls en France au XVème et XVIème siècle », Pierre Rézeau nous montre comment le récit évangélique de la Nativité s’enracine spontanément dans des terroirs généralement bien identifiables par l’utilisation entre autres des toponymes familiers, que ce soit en Normandie, en Limousin, en Poitou ou dans la région lyonnaise35

.

Pour les auteurs de nos noëls populaires, non seulement les « acteurs » de la Nativité de l’an I s’habillent comme au Moyen-Âge ou comme à la Renaissance, mais la route de Bethléem passe forcément par les hameaux de notre France rurale. Une chose est à noter dans la production des noëls depuis le XVème siècle. Si la grande majorité d’entre eux évoquent exclusivement la naissance du Christ et l’adoration des Mages, certains noëls évoquent d’autres scènes pouvant se rattacher à la Nativité : fuite de la sainte Famille en Égypte, massacre des saints innocents. Certains noëls évoquent également l’ancien testament, depuis la faute de nos premiers parents (évocation du « fruit de vie » en opposition au fruit défendu mangé par Adam et Ève) jusqu’à l’Annonciation.

Le noël populaire a pu même « servir à tel autre but que celui dicté par la foi héritée du Moyen Age ». Il est lié à l’actualité du moment sur divers sujets : politique, religion, histoire, culture voire même économie. Ce qui permet à Martijn RUS de dire : « S’y retrouvent, par exemple, les effets des guerres de religion, le souffle de la Renaissance, les échos de la vie des privilégiés qui vivent à la cour du roi, et, inversement, des démunis qui souffrent des lourdes taxes qui leur sont imposées, ainsi que les convictions athéistes des suppôts de la Révolution. En sorte qu’il me semble permis de considérer le noël, tel noël, comme un miroir de la société, dans l’un ou l’autre de ses aspects, à un certain moment de son devenir »36.

Citons encore, Dom Guéranger qui, dans son « année liturgique » témoigne de ce que nous venons de dire au sujet du contenu littéraire des noëls: « Ces naïfs cantiques redisaient les fatigues de Marie et de Joseph parcourant les rue de Bethléem, alors qu’ils cherchaient en vain un gîte dans les hôtelleries de cette ville ingrate ; l’enfantement miraculeux de la Reine du ciel ; les charmes du Nouveau-Né, dans son humble berceau ; l’arrivée des bergers avec leurs présents rustiques et la foi simple de leurs cœurs. On s’animait en passant d’un Noël à l’autre ; tous soucis de la vie étaient suspendus, toute douleur était charmée, toute âme épanouie ».

5.1. Poésie et langage du noël populaire

Les noëls de jadis sont à leurs manières des témoins vivants de la manière dont on s’exprimait autrefois, et rendent hommage à la beauté de notre langue française. Car si nos dialectes, patois, ou langues régionales avec leur côté « rustique », y sont largement représentés, notre belle langue française si délicieuse et mignarde y a aussi sa place, notamment au XVIème siècle.

Du langage si délicat de l’amour courtois médiéval « Ô Mère demoiselle, priez le petit que toute querelle soit apaisée par lui »37 à ces interjections du même âge : « Oyez les anges, chanter les louanges du p’tit Noël », en passant par des diminutifs du XIIIème siècle « je me suis levé par un beau matinet que l’aube prenait son blanc mantelet, la poésie de Noël se pare sous la plume des lettrés de belles et charmantes tournures. Bien évidemment le mot Noël est traité avec un panel assez large de déclinaisons : Nouel,

Naulet, Nau, Naou etc. Je ne résiste pas à l’envie de vous citer encore quelques vers de ce noël du XVème siècle « Or nous dites, Marie » :

De povres pastoureaulx

Qui gardoient es montaignes

Leurs brebis et agneaulx :

Ceux-là m’ont visitée,

Par grant affection ;

Moult me fut agréable

Leur Visitation.

Ou bien encore ce noël Bourguignon de la fin du XVème siècle « Noël pour l’amour de Marie » :

Or, prions la Vierge Marie,

Que son fils veuille supplier,

Qu’il nous donne si belle vie,

Qu’en Paradis puissions entrer

Et pour conclure, cette si belle poésie pleine de tendresse envers la Sainte Vierge, extrait du noël « Salut Rose vermeille » dont on retrouve le timbre en Bretagne et dans le Bourbonnais :

Vous êtes l’excellence,

Et des vierge la fleur,

En vous est abondance

De grâce et de douceur,

Douce Pucelle,

De grâce et de douceur

Mais dans sa littérature le noël populaire est aussi riche de termes et d’expressions populaires tirées des patois et dialectes locaux, des noms de métiers, d’instruments anciens. Les prénoms aussi ont une saveur d’antan : Jacotin, Robin, Jeannot et son pendant féminin Jeannette, ou encore Guillot.

Notre propos aurait manqué d’objectivité si nous avions passé sous silence quelques textes dans lesquels le langage populaire se fait grossier ou grivois. Ainsi de ce noël38 qui fait dialoguer les bergers Rogelin, Ruben et Raguel dans un langage peu châtié :

« Que t’es-tu levé faire pastoureaulx à minuit ?

Qué rage as-tu à braire si fort Naulet, Naulet,

Es-tou pas accouché ta femme cette nuit ?

As-tu tué ta truie, ta truie ou ton goret ? » ;

« Et toy Ruben, ton chapperon affuble

Vent de l’aulnay souffle au cul de la bergiere ».

« Bergiere Rachel prens le si dancerons ung branle,

Mais garde sur la glace tomber, car il verglace » (…)

« Abas, debout, trop les jambes tu haulses,

Cache ton cul, car tu n’as point de chaulses ».

Noël extrait du recueil de 1653 d’Artus Aucousteau maître de chapelle de la Sainte Chapelle39

5.2. les différents genres de noëls

Varié dans sa musique, le noël populaire l’est aussi dans son genre. C’est précisément ce point que nous allons brièvement aborder maintenant.

En effet, en consultant les nombreuses bibles des noëls et autres recueils on arrive à mettre en évidence une certaine variété :

- noëls ou pastorale dialogués (dialogue entre les bergers, entre St Joseph et la Sainte Vierge…),

- noëls d’énumérations (cadeaux à l’Enfant-Jésus, instruments de musique, métiers),

- noëls des auberges (lieux réels ou fictifs),

- noëls des oiseaux (c’est d’ailleurs le titre d’un noël breton du pays gallo),

- noëls satiriques (en vogue à la Cour au XVIIème ou XVIIIème siècle),

- noëls défilés (procession des villageois au son des instruments, des corps de métiers, du clergé).

Ainsi, à l’image de nos chansons populaires réparties selon leur genre : chant de marin, chant

militaire, chant des métiers, chants satiriques, chant des paysans, chanson d’amour, chant de guerre,

chanson paillarde…les noëls peuvent se ranger sous plusieurs vocables selon les idées qu’ils expriment, les

gens qu’ils font parler, les objets, lieux ou attitudes qu’ils décrivent.

5.3. Le caractère des noëls populaires

En parfaite corrélation avec l’emploi du langage du pays ou de la province dont il est issu, le noël se pare du caractère propre aux habitants du lieu. Ainsi, le noël angevin est allègre car l’Anjou est le pays du rire franc et du parler gaulois, en Poitou, Vendée et Bretagne le noël se fait plus naïf et mélancolique, tandis que le noël limousin, savoyard ou auvergnat se fait plus rude et austère à l’image du climat et du tempérament montagnard ou des contrées profondes.

Comme le dit Henri Bachelin, dans nos noëls de France, « c’est l’âme populaire qu’on rejoint dans tous, geignarde et caustique, mélancolique et gaie, réaliste et enthousiaste, en un mot ; l’homme, mais des sphères inférieures et dépourvu de culture, donc, d’idées générales ».

En naissant dans une région donnée, et parfois en voyageant dans une autre par le biais de la tradition orale ou de l’échange des recueils, le noël grâce à une heureuse adaptation emprunte le caractère et l’allure du lieu dans lequel il tombe. C’est ce qui fait avec la musique, tout le charme de nos noëls provinciaux. Charme qui fait la fierté des populations locales jusqu’à virer parfois au chauvinisme (mais peut-on reprocher à quelqu’un d’aimer sa terre et ce qui fait son âme ?)

15. Lorsque l’on parle des chants de Noël on ne met pas de majuscule au mot noël. On dira « la fête de Noël » mais « un noël »

16. À la Révolution française on trouvera des noëls dont le sujet est profane, exaltant le peuple, dénonçant la monarchie etc

17. In litt. « Les noëls français » d’Henri Bachelin

18. On a aussi chanté des noëls dans les châteaux et riches demeures, mais les compositions diffèrent des noëls dits populaires.

19. Extrait de « Génie du Christianisme » 4ème partie, Livre I, chapitre III

20. Extrait de « l’année liturgique », le temps de Noël Tours 1880 6ème édition page 170

21. Un recueil noté signifie que ce recueil possède la partition de la mélodie

22. Extrait de « Mélodies et timbres des cantiques et des noëls populaires » de Monique Rollin (page 39 à 49)

23. Désigne une mélodie de plain-chant en valeurs longues, utilisée comme base pour l’écriture polyphonique.

24. Le système modal existe depuis l’Antiquité. Il repose sur la place des demi-tons au sein d’une échelle diatonique.

25. Extrait de « Mélodies et timbres des cantiques et des noëls populaires » de Monique Rollin. (Page 39 à 49)

26. Procédé utilisé dès le bas Moyen-Âge qui consiste à utiliser des formules mélodiques ou fragments mélodiques types.

27. Le terme clausule désigne une terminaison musicale dans une mélodie, soit en cours soit en fin de mélodie.

28. Il faut ici entendre le terme cadence au sens mélodique (formule finale d’une mélodie) et non au sens harmonique.

29. Par exemple avec la « musica ficta » qui consiste à jouer des altérations non écrites, à certaines notes d’une partition.

30. Voir les messes royales d’Henry Du Mont avec emploi de la sensible et des tremblements (ornement vocal).

31. La sensible est le 7ème degré d’une gamme, distant d’un demi-ton d’avec la tonique. Elle est la caractéristique du système tonal.

32. Substitution d’une durée longue à d’autres durées plus courtes. Utilisé dans l’écriture musicale au Moyen-Âge et à la Renaissance

33. Extrait de « Mélodies et timbres des cantiques et des noëls populaires » de Monique Rollin (page 39 à 49).

34. « Les noëls français » par Henri Bachelin page 79

35. Pierre Rézeau, « Les Noëls en France aux XVe et XVIe siècles ». Édition et analyse par Guillaume Berthon

36. « Le noël, miroir de la société du XVème au XIXème siècle » par Martijn RUS

37. Noël provençal « Une très Sainte Vierge » dont la mélodie est tirée d’une danse de la Renaissance

38. Aneau (1539), Chant pastoral, en forme de Dialogue, a trois bergiers, et une bergiere, contenant l’Annonciation de l’Ange p.3

39. Partition extraite du livre « Les noëls français » de Henri Bachelin page 40

Dans le prochain épisode de cette série, Louis-Maris Salaün nous fera revivre l’évolution des Noëls à travers l’histoire, du Moyen-Âge au XIXe siècle.