Je ne veux donner que quelques éléments de contexte pour laisser la place à la pensée de Vincent d’Indy. Cet article, long et dense, qu’il faut prendre le temps de lire attentivement et en entier, a été publié dans la Tribune de Saint-Gervais, le mensuel de la Schola Cantorum, en six parties, entre l’automne 1897 et le printemps 1898.

Nous sommes au plus fort du premier mouvement liturgique, en pleine redécouverte du chant grégorien. Une concurrence féroce oppose les paroisses « à l’ancienne », qui emploient pour la grand-messe les messes pour chœur et orchestre des compositeurs romantiques comme Gounod et Saint-Saëns, aux paroisses « modernes », qui chantent essentiellement en grégorien – le premier graduel de Solesmes a été publié en 1883, quinze ans plus tôt – ainsi que des œuvres des maîtres de la Renaissance. La Schola Cantorum est à ses débuts une émanation de la chorale de l’église Saint-Gervais à Paris, qui se propose d’œuvrer à la création d’une musique moderne proprement liturgique, dans la tradition grégorienne et palestrinienne.

Deux points de vocabulaire : la modalité grégorienne est encore mal connue et d’Indy l’appelle « tonalité grégorienne » ; d’Indy parle de « musique d’église » pour désigner ce qu’on appelle aujourd’hui « musique liturgique », et de « musique religieuse » pour désigner ce qu’on appelle aujourd’hui « musique sacrée » sans caractère liturgique.

M.B.

L’ART EN PLACE ET À SA PLACE

Par M. Vincent d’Indy, compositeur

« J’avoue ne pas très bien comprendre — nous écrivait dernièrement un de nos amis — le but que se propose la Schola au point de vue de la production moderne en préconisant exclusivement le genre de musique dit palestrinien. Pourquoi nous obliger à faire des pastiches ? et ne pouvons-nous pas, avec l’art et les ressources multiples de notre temps, faire œuvre juste à tous égards ? »

C’est à cette opinion, partagée par quelques bons musiciens et exploitée contre nous par quelques mauvais, que je veux répondre ici, m’efforçant en même temps d’expliquer aussi clairement que possible ce que nous entendons par ce terme de notre programme : Création d’une musique religieuse moderne.

Quiconque visite l’étonnante ville morte qui a nom Ravenne, ne peut manquer d’être saisi de la majesté tout spécialement religieuse et artistique qui se dégage des admirables mosaïques dont les églises de l’ancienne capitale de l’Exarchat sont presque toutes ornées.

Pour moi, j’avoue que mes impressions les plus tenaces d’Italie ont été le paisible petit monastère de Saint-Damien à Assise et les mosaïques de Saint-Vital et de Saint-Apollinaire de Ravenne.

J’avais cependant vu beaucoup d’autres mosaïques, au cours de mon excursion en Italie, sans qu’elles m’eussent aucunement frappé, sans même que je pusse bien en pénétrer la raison d’être esthétique ; pourquoi donc celles-ci me révélaient-elles subitement un art tout particulier, tandis que les autres me laissaient froid et distrait? — C’est que les autres, je les avais vues dans les musées ou dans des églises du dix-septième siècle aux plafonds dorés, tandis que celles-ci, semblant faites pour le mur et le mur pour elles, m’apparaissaient en intense harmonie avec le monument qu’elles décorent.

Ces mosaïques de Ravenne sont à leur place.

Même observation pour les rois mages de Gozzoli dans la sombre chapelle du palais Riccardi, pour le vaillant saint Georges de Carpaccio en la petite église dei Schiavoni, pour l’admirable portrait du bourgmestre Six de Rembrandt, si impressionnant dans le milieu simple et bourgeois de ce petit intérieur hollandais.

Toutes ces œuvres sont à leur place.

Transportez-les dans un de ces caravansérails d’art qu’on appelle musées, c’est vainement que vous chercherez à retrouver les sensations d’harmonieuse plénitude éprouvées lorsque vous les avez vues dans le lieu même pour lequel elles avaient été faites, et votre impression en sera, à coup sûr, diminuée.

Il me paraît donc incontestable que l’œuvre d’art perd infiniment à n’être point vue à sa place.

Mais pour qu’une œuvre d’art soit véritablement à sa place, elle doit réunir certaines conditions relatives au milieu auquel elle est destinée, dont la première est d’être peinte, sculptée, composée, pensée, en un mot, de façon à faire partie intégrante de ce milieu même.

En notre temps de production hâtive, combien trouvons-nous d’artistes se préoccupant de cette primordiale condition esthétique ?

Si vous entrez, par exemple, au Panthéon, vous pourrez admirer les qualités de dessin, de coloris, etc., de la plupart des peintures qui s’y trouvent ; combien vous donneront le sentiment qu’elles sont vraiment faites pour le mur qu’elles sont appelées à orner ? Une seule : la sainte Geneviève de Puvis de Chavannes. Toutes les autres vous paraîtront, à un examen attentif, de simples tableaux, des tableaux de chevalet agrandis au carré, qui seraient tout aussi bien (ou tout aussi mal) sertis d’un riche cadre doré, dans la galerie d’un non moins riche amateur. — Seule, la sainte Geneviève fait corps avec la muraille ; seule, elle réunit les conditions requises par le lieu qu’elle occupe ; seule elle est en place.

Tous les arts étant régis par les mêmes lois esthétiques, il n’en est pas autrement de la musique que de la peinture.

De même que le fait d’être marouflée sur un mur n’attribue point à une toile quelconque le droit de s’intituler : peinture murale, de même, l’emploi de paroles liturgiques et la possibilité d’exécution dans une église ne constituent en aucune façon ce que l’on doit appeler : la musique d’église.

Je ne parle point ici, cela va sans dire, des élucubrations chères à bien des maîtres de chapelle que les éditeurs publient avec encadrement gothique dans les marges, sous la rubrique : musique religieuse, ni des parodies sur des thèmes connus de symphonie ou d’opéra, qui, même s’ils sont beaux au concert ou au théâtre, paraissent grotesques et grimaçants dans le temple du Seigneur, parce qu’ils ne sont point à leur place ; de ces productions, le bon sens public a commencé à faire justice. Mais il est d’autres compositions religieuses, écrites de bonne foi avec une science et un sentiment musical incontestables, qui ne sont cependant pas de la musique d’église, parce qu’elles ne présentent point les conditions indispensables d’harmonie avec le milieu.

Ces conditions, telles que je les comprends, je les exposerai dans un prochain article.

Dans mon précédent article, j’ai tâché de démontrer que l’œuvre d’art n’a réellement sa valeur et sa signification esthétiques que si elle est présentée à sa place, c’est-à-dire dans le milieu en vue duquel elle a été pensée par son auteur. Renversant maintenant la proposition, je dirai que si toute œuvre doit être à sa place, toute place n’est point propre à recevoir indifféremment n’importe quelle espèce d’œuvre d’art, et l’on me concédera sans peine qu’il serait tout aussi déplacé de jouer le quatuor en ut dièse mineur sur l’esplanade des Invalides que de faire exécuter l’hymne russe par toutes les musiques militaires de la garnison de Paris dans la salle du Conservatoire… Ne riez pas, cette énorme faute de goût, que vous jugez absurde et impossible, et qui dans les exemples précités ne léserait que les principes acoustiques, tel maître de chapelle la commet journellement (mettons, si vous voulez, au moins hebdomadairement) en faisant exécuter à l’église des œuvres qui ne conviennent nullement à un tel milieu, et dans ce dernier cas la faute est autrement grave, car elle n’attaque plus seulement le sens auditif, mais le sens esthétique; elle ne transgresse plus seulement des lois acoustiques, mais les principes fondamentaux de l’art.

Avant de préciser les conditions d’adaptation de l’œuvre au milieu de l’église, conditions dont la connaissance permettra d’éviter la lourde faute dont je viens de parler, il me semble nécessaire, afin de ne laisser subsister aucun sujet de malentendu, de définir en peu de mots les diverses manières d’être des œuvres musicales et, pour ce faire, de remonter un peu haut… pas tout à fait jusqu’au déluge… rassurez-vous !

Dès ses commencements, la musique, dont le principe, comme celui de tout art, du reste, est d’ordre religieux, eut à remplir deux rôles très définis et très différents : 1° accompagner les danses et les cérémonies sacrées ; 2° rehausser par sa puissance expressive les accents de la poésie dans les hymnes, chœurs, etc. Dans le premier cas, la musique dut se créer des formes spéciales, périodiquement rythmées et basées sur la symétrie des proportions ; dans le second, elle resta, comme il était naturel, entièrement subordonnée aux divers accents (tonique et expressif) qu’elle était appelée à caractériser par ses rythmes et ses intonations, d’où séparation de la musique en deux branches complètement distinctes :

- L’art du geste, musique pure, aux formes fixes, qui, ayant délaissé son ancienne compagne la danse, en est arrivée à puiser en elle-même sa force vitale, et est devenue actuellement la symphonie.

- L’art de la parole, musique dramatique, intimement liée au sens et à l’expression d’un texte, et par cela même sans formes arrêtées autres que celles, très diverses, exigées par ce texte, art qui donna naissance au drame musical.

Toute pièce musicale bien constituée rentre fatalement dans l’une de ces deux manières d’être, et il est même curieux de constater en passant que les tentatives de fusion des deux genres, l’Opéra de la première moitié du dix-neuvième siècle (qui ne fut autre chose qu’une suite de morceaux de sonate pour les voix, sans préoccupation expressive) et, plus récemment, le Poème symphonique (essai de dramatisation de la symphonie), ne donnèrent en somme aucun résultat artistique bien satisfaisant.

À laquelle donc de ces deux divisions générales doit se rattacher la musique d’église ? Incontestablement au genre que j’ai nommé dramatique, car cette musique, agissante, puisque son but est la prière, est entièrement basée sur l’expression du texte qu’elle a pour mission de commenter.

Dans les premiers temps du christianisme, le chant sacré, presque toujours syllabique, se borne à marquer l’accent du mot par élévation ou abaissement de la ligne mélodique.

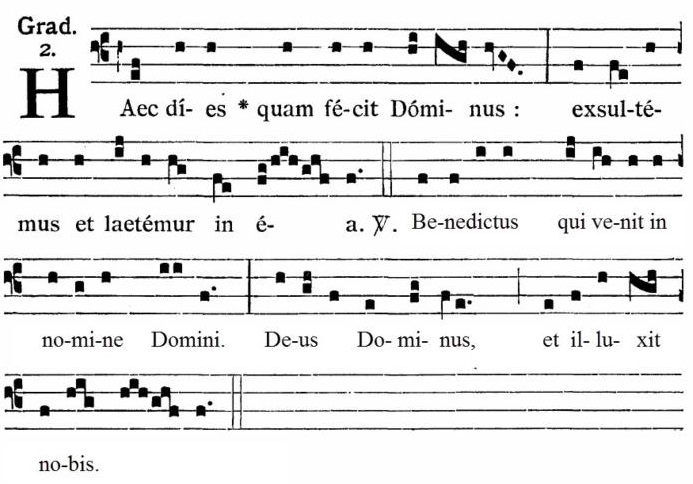

Bientôt, à l’époque que j’appellerai l’époque romane de la musique, naissent d’admirables pièces où la mélodie plus libre que précédemment, mais toujours très simple, est uniquement expressive : telles les antiennes de l’Aveugle-né : Lutum fecit, et de la Femme adultère : Nemo te condemnavit, véritables petits drames en quelques mots, et encore le sublime chant de charité et d’amour de la Semaine sainte.

Puis vient la période gothique, où la mélodie s’enrichit d’une profusion d’ornements d’ordre décoratif, parfois symbolique, dont les volutes s’enroulent autour d’elle sans jamais nuire à l’intensité expressive, comparables aux frondaisons des colonnes du quatorzième siècle, ou aux belles lettres ornées des manuscrits. Voyez par exemple l’antienne de la Purification : Adorna thalamum, où nous pourrions trouver le principe de la moderne variation mélodique, puis les traits Ad te levavi et Gaude Maria, ainsi que cette myriade de joyeux Alleluia.

Lorsque prévalut l’emploi de la mélodie simultanée (que d’autres nomment harmonie), bien plus frappantes encore deviennent la préoccupation expressive et la subordination de la musique au texte chez les grands maîtres des quinzième et seizième siècles; les admirables motets et pièces religieuses des Josquin, Palestrina, Vittoria, etc., sont là pour en témoigner.

A ce moment naquit l’Opéra, genre encore incertain alors, s’appuyant tantôt sur l’art de la parole dans la déclamation de ses récitatifs, tantôt sur l’art issu de la danse par la forme chanson de ses airs.

La musique religieuse ne fut pas sans subir le contrecoup de cette transformation, et le texte n’étant plus, dès lors, l’unique souci du compositeur religieux, celui-ci se crut autorisé à emprunter les formes de l’opéra, d’où : répétition abusive des paroles, concertos de voix et d’instruments (encore très usités de nos jours dans les églises italiennes et dans quelques françaises… hélas !), etc., etc. ; bref, un art de concert qui détonne et choque à l’église parce qu’il n’y est plus en place.

« Cependant, objecterez-vous, il y eut en ces derniers siècles de grands génies qui produisirent de la musique religieuse. »

Permettez que je vous arrête… Je ne crois pas qu’il soit possible d’admirer avec une plus grande ferveur que je ne le fais les cantates et les chorals de J.-S. Bach, évangile du musicien, et aussi la messe solennelle en ré de Beethoven, la plus sublime création de ce sublime génie ; mais, j’oserai l’affirmer, en vertu du principe esthétique que j’expose et défends ici, ces œuvres, absolument géniales, ne sont nullement aptes à accompagner la célébration des mystères sacrés.

« Comment !… la messe en si mineur, la messe en ré, ne seraient pas de la musique religieuse ?… »

Musique religieuse, certes oui, et incomparables créations d’art !

Musique d’église, non ; ces admirables messes n’y seraient point en place.

Pour être en place à l’église, la musique doit, à mon sens, réunir les quatre conditions suivantes. Elle doit être :

- vocale, à l’exclusion de tout instrument autre que l’orgue ;

- collective ;

- respectueuse du texte liturgique ;

- orante, c’est-à-dire n’employant d’autres moyens d’expression rythmique, mélodique ou harmonique, que ceux qui conviennent à un état de prière.

Il me reste maintenant à étudier ces conditions de plus près et à en exposer les raisons d’être. C’est ce que je ferai prochainement.

- La musique d’église doit être vocale

Qu’on me permette avant tout d’énoncer un axiome qui est en somme la principale justification des quatre conditions que je viens d’exposer et l’indéniable preuve de leur nécessité.

— Que vient-on faire à l’église ?

— Prier.

Le prêtre prie à l’autel en célébrant le saint sacrifice, et l’assistance des fidèles n’a point d’autre but que de s’associer à cette célébration par la prière.

Or, je ne sache pas qu’il soit possible de prier autrement qu’en employant les expressions du langage, et, même dans la prière la plus intime, dans la plus ardente effusion intérieure, le mot, signe représentatif de l’idée, est toujours forcément pensé, sinon prononcé.

Dieu comprend nos désirs, m’objectera-t-on, sans qu’il soit besoin d’expressions pour les lui expliquer ; d’accord, mais nous, êtres imparfaits, nous avons besoin de ces expressions pour nous convaincre nous-mêmes que nous prions, et je doute fort que le bon poète Orphée ait jamais compté sur les seuls accords de sa lyre pour se faire comprendre des farouches gardiens d’Eurydice s’il n’avait pris soin en même temps d’exprimer vocalement le but de ses supplications.

Quel est donc le véritable, le seul truchement entre l’homme et la Divinité ? — C’est la voix.

L’instrument fabriqué par l’industrie humaine peut accompagner la voix, en régler les intonations, il ne peut pas prier, et même dans la curieuse énumération orchestrale en laquelle se complaît David, c’est toujours la voix (cantabo tibi) qui joue le rôle principal. Il n’est du reste pas supposable qu’en ces temps reculés, la harpe ait pu être employée autrement que comme soutien du chant, et que le son de la trompette, celui des cymbales accordées et des cymbales de jubilation ait été autre chose qu’un signal d’appel à la prière.

Et j’irai plus loin : cette association de l’instrument à la voix, admissible dans les pays d’Orient, où le culte se célébrait souvent en plein air, devient inutile, je dirai même nuisible, dans nos temples clos, aux voûtes sonores.

Indépendamment de la raison d’ordre pour ainsi dire métaphysique que je viens de donner, il en est une autre purement physique, dont tout homme de bonne foi ne pourra manquer de convenir : l’instrument, seul ou en masse, ne sonne pas à l’église. Qu’on place un orchestre dans la tribune, devant l’autel ou derrière, la sonorité en sera toujours inharmonique, redondante ou étriquée, disons le mot : ridicule.

Même en ne tenant pas compte de l’association d’idées qui s’impose inévitablement à l’auditeur, chez lequel les timbres instrumentaux appellent le souvenir du concert ou de l’opéra (état d’âme peu fait pour le disposer à la prière), quoi de plus grotesque à l’église, au point de vue esthétique pur, qu’un solo de violon dont l’aigre petite voix semble celle d’un nain criard ? quoi de plus impuissant que les quarante violons d’un bon orchestre, incomparables interprètes de la passion humaine alors qu’on les entend au théâtre ou au concert, à leur place, mais perdant toute plénitude expressive sous des arceaux gothiques ou romans ?

Pour ce qui regarde les instruments à vent, c’est l’effet contraire qui a lieu ; la voix des cuivres, par exemple, monstrueusement enflée, ne produit dans le solo que confusion et brouhaha, et, se détachant entièrement des autres agents sonores, crée, lorsqu’elle leur est associée, un manque d’équilibre flagrant, destructeur de tout effet orchestral.

Donc, autant par la nature de leurs timbres qu’en raison des souvenirs de théâtre et de concert qu’ils peuvent évoquer, les instruments de l’orchestre, appelés à jouer ailleurs le plus noble rôle, me paraissent devoir être bannis de l’église : ils n’y sont point à leur place.

C’est à la voix humaine qu’est réservée la fonction d’exprimer mélodiquement et harmoniquement les prières des fidèles ; elle seule, tant au point de vue religieux qu’au point de vue esthétique, est apte à résonner d’une façon satisfaisante sous les voûtes de l’église.

Il est cependant un instrument spécial qu’on peut et doit y employer sans crainte, quoique non au même titre que la voix humaine, c’est l’orgue.

— Et pourquoi, me dira-t-on, octroyez-vous à l’orgue un privilège que vous déniez à l’orchestre ?

Je vais tâcher de l’expliquer.

Laissons de côté l’attribution traditionnelle de l’orgue aux cérémonies religieuses, attribution dont l’antiquité pourrait presque suffire à justifier la présence à l’église de cet instrument, et examinons le caractère qui lui est propre.

L’orgue, au contraire de l’orchestre, est avant tout impersonnel, parce qu’inexpressif ; l’organiste (n’en déplaise à notre cher président Guilmant) n’est point appelé comme le virtuose ou le chef d’orchestre à déverser sur un auditoire sa propre sensibilité, à le faire vibrer à l’unisson de ses propres vibrations, à être, en un mot, l’agent direct et personnel entre l’inventeur et le récepteur ; l’organiste, lui, a pour mission d’éveiller la voix de l’église même, d’en régler les accents, d’en modifier les intonations, soit qu’il prépare en des préludes l’avènement d’autres voix plus expressives parce qu’elles supplient ou glorifient directement, soit qu’il enveloppe ces mêmes voix d’une atmosphère harmonique à travers laquelle elles transparaissent, comme transparaît l’ostensoir à travers les volutes des encensements.

Et ce n’est point une mission inférieure que celle de l’organiste, car il est l’intermédiaire entre le temple, muet sans lui, et le Dieu, raison d’être de ce temple.

Je crois donc ne point m’être trompé en affirmant que l’orgue est un instrument impersonnel, car il n’est que l’émanation musicale des pierres qui l’entourent et, à l’église, l’organiste ne doit pas, je dirai même ne peut pas substituer son sentiment propre à la grande voix du monument. Si, en des pays protestants, l’habitude est venue de donner dans les temples des concerts d’orgue où le public est appelé à juger de l’habileté d’un virtuose, dans nos églises catholiques l’orgue ne doit servir qu’aux cérémonies du culte.

J’ai dit, de plus, que l’orgue est inexpressif, car il n’y a point à tenir compte du mécanisme (moderne, du reste) qui, ouvrant et fermant la jalousie, produit un crescendo ou un diminuendo purement mathématiques différant essentiellement de l’expression humaine engendrée par le souffle du clarinettiste ou le bras droit du violoniste.

Enfin, avec l’orgue, point de risque de souvenirs profanes, ses divers jeux sont bien en complète harmonie avec l’édifice dont ils représentent la voix et, malgré les étiquettes dont on s’est plu à les affubler (trompette, hautbois, viole de gambe, etc.), ces jeux ne rappellent en quoi que ce soit les timbres des instruments de l’orchestre qui portent le même nom.

J’ai tâché de démontrer : 1° que seule la musique vocale est admissible à l’église, parce que seule elle peut prier ; 2° que l’orgue est le seul instrument qui soit appelé à figurer dans le-temple catholique avec la double mission de préluder à la prière (prélude ou postlude) et d’envelopper les voix récitantes d’une atmosphère musicale émanant du temple même.

I1 me reste à exposer de quelle nature doit être cette musique vocale. Ce sera l’objet d’une prochaine étude.

- La musique d’église doit être collective

Qu’est-ce que l’Église, au sens le plus large du mot, sinon la réunion de tous les fidèles et pourquoi a-t-on donné cette même dénomination au bâtiment consacré, si l’on n’a point entendu symboliser en lui l’association des âmes pour la célébration et la prière ?

« Partout où vous vous réunirez pour prier en mon nom », a dit le Christ à ses disciples, « je serai au milieu de vous. »

Et ce n’est point une des moins sublimes idées de notre religion que cette union vraiment fraternelle des fidèles, sans distinction de rang ou de caste, en une communauté de prières et de chants, le chant n’étant autre chose, je l’ai prouvé plus haut, que l’expression même de la prière.

Or, si la prière est collective à l’église, le chant doit être collectif, tous nous prions, tous nous devons chanter.

Faire chanter dans le temple l’assistance tout entière, voilà le but qu’il faut atteindre et que l’on atteindra, j’en ai la ferme conviction, lorsqu’on aura bien voulu, les obstructionnistes une fois écartés, enseigner aux âmes simples l’admirable musique qu’est le chant grégorien.

— Chimère ! me crient les susdits obstructionnistes.

— Eh ! non point tant effrayante chimère, car déjà de nombreux essais ont été faits qui ont victorieusement démontré la facilité avec laquelle des gens qui ne savent pas la musique s’assimilent ces mélodies grégoriennes (populaires au premier chef), lorsqu’elles leur sont présentées sous leur véritable aspect et non pas tronquées et dénaturées par d’inintelligents ou coupables éditeurs. Mais en attendant que notre désir se réalise et que la participation vocale de l’assistance aux cérémonies religieuses devienne un fait accompli (ce qui est, peut-être, plus proche qu’on ne croit), le principe du chant collectif à l’église n’en reste pas moins constant, et c’est alors le chœur qui est chargé de l’application de ce principe.

Si l’assemblée entière ne chante pas sa prière, le chœur est là qui a mission de la représenter.

Le chœur, c’est encore la voix de la foule, c’est toujours la prière en commun.

Qu’il expose à l’unisson les belles et populaires mélodies que devrait chanter l’assistance, ou, qu’aux offices solennels, il exécute des commentaires harmoniques sur ces mêmes mélodies, comme en ont écrit les maîtres des quinzième et seizième siècles, le chœur reste toujours l’impersonnel représentant de la collectivité.

Mais de quel droit M. X…, premier baryton du grand théâtre, voire coryphée-ténor à l’Opéra, vient-il, en un ignoble Pater noster, étaler à l’église les grâces de sa voix ? De quel droit Mme Z…, interprète mondaine de quelques membres de l’Institut, vient-elle, sous prétexte de mois de Marie, se pâmer en un théâtral et anti-liturgique Ave Maria ?

Quelle qualité ont ces gens pour assumer sur leur unique personnalité la prière de toute une assistance ? Sont-ils investis d’une fonction ecclésiastique ? Nullement. — Font-ils, de par les lois de l’Église, partie intégrante de la cérémonie? Point du tout. — Pourquoi donc nous exhibe-t-on des chanteurs en pareil lieu ?

Serait-ce parce que la belle voix de M. X… (de l’Opéra) attire du monde et que sa renommée rejaillit sur la paroisse, ou que, Mme Z… amenant à l’église les habitués de ses salons, ça fait de l’argent, comme on dit en style de coulisses ?

Non, ces raisonnements d’entrepreneur de concerts et de directeur de théâtre ne sont point de mise lorsqu’il s’agit du temple de Dieu.

Gardons-nous d’assimiler la maison du Seigneur à une salle de concert ou de spectacle, et, s’il se trouve dans l’assistance quelque artiste doué d’un talent et d’un organe exceptionnels, qu’il reste dans le rang et unisse sa belle voix à celle des autres fidèles, ses égaux à l’église, pour prier et pour louer Dieu.

Il ne peut, il ne doit donc y avoir à l’église qu’un soliste unique, l’interprète entre le peuple et la Divinité, le célébrant, le PRETRE.

- La musique d’église doit être respectueuse du texte liturgique.

Il y a plusieurs façons d’attenter musicalement à un texte ; on peut le tronquer, l’altérer, le ridiculiser.

- Le texte est tronqué si l’on supprime un ou plusieurs mots pour favoriser le tour de la phrase musicale.

Or on sait que, l’Église ayant soigneusement pesé tous les termes des prières qu’elle nous enseigne et nous prescrit, nul ne peut s’arroger le droit de pratiquer dans ces prières le système des coupures si cher aux directeurs de théâtre, chaque mot porte et doit porter. Il est donc bien évident que tout texte tronqué, fût-il orné d’une musique géniale, doit être impitoyablement banni de l’église.

Il n’en est malheureusement pas ainsi — et je n’en veux citer pour preuve que le trop célèbre Ave Maria de Gounod, où deux mots, cependant bien essentiels, de la prière populaire, les mots Mater Dei, sont purement et simplement supprimés en raison de l’effet vocal, « la voyelle i », disent sans rire certains professeurs de chant, « devant être préférée dans l’émission vocale à la voyelle e ». D’où, dans la pièce musicale susdite, on trouve :

Sancta Maria, sancta Maria, Maria, ora pro nobis, etc.,

mais de Mater Dei, point trace… — Je respecte trop le talent et la bonne foi artistique de l’auteur de Sapho et de Mireille pour l’incriminer de cette irrévérence à l’égard du texte sacré, je ne puis supposer que ce soit lui qui ait aussi bizarrement plaqué les paroles de la Salutation angélique sur une Méditation déjà bien bizarre elle-même, étant données les harmonies de Bach qui lui servent de sujet ; la faute en est, je veux le croire, imputable à l’éditeur ; quoi qu’il en soit, le fait existe, et cette pièce, comme toutes celles où le musicien s’est permis à l’égard du texte le droit de coupure, me paraît devoir être proscrite de nos cérémonies religieuses.

- Le texte est altéré si, par suite d’une accentuation ou d’une expression portant à faux, le sens des paroles ne parvient à l’oreille de l’auditeur que dénaturé et impossible à saisir.

Le premier cas d’altération du texte par fausseté d’accent est légion.

À une époque où les compositeurs français, insoucieux des traditions de leurs ancêtres, ne savaient même plus accentuer leur propre langue, il n’est point étonnant que les prières latines n’aient pas trouvé meilleur traitement que les vers de Scribe et Melesville.

À l’heure actuelle, on ne voudrait plus, même à l’Opéra, des rébus meyerbeeristes comme :

Il est

Soulé

Zarceaux du temps pleut magnifi-

-i-queue ;

Un rat,

Mautou,

Jour vert !

(Robert le Diable)

ou des joyeusetés aubériennes telles que :

J’ai

Teu — tes fils-

Laisan

Silence !

(La Muette)

mais on ne se fait pas faute de commettre en latin les mêmes incongruités. « Qu’est-ce que ça fait ! » disent les maîtres de chapelle, « ça n’a pas d’importance, c’est pour être chanté à l’église ! »

Le second cas d’altération du texte par fausseté d’expression est bien plus fréquent qu’on ne pourrait le croire. Emporté par la perpétration de la phrase musicale, l’auteur, même bien intentionné, ne se doute souvent pas qu’il donne une trop grande importance à certain mot et qu’il arrondit sa période chantante au grand détriment de la juste compréhension des paroles.

Je citerai comme exemple de fausseté d’expression, dans l’Ave Maria de Gounod (déjà nommé), toute la phrase finale, qui, à part même son style éminemment théâtral, présente une succession d’anomalies des plus choquantes au point de vue expressif.

Pourquoi cette note élevée (délice du chanteur ou de la chanteuse) sur hora ? Hora est bien un mot important, à condition toutefois qu’il soit en opposition avec nunc et surtout intimement lié à mortis nostræ, qui est sa seule explication.

Au contraire, c’est à peine si, dans l’adaptation en question, nunc peut être saisi au passage tandis que : in hora, répété deux fois avant que son sens soit déterminé par mortis nostræ, prend, en raison de l’expression vocale, une importance exagérée, et, pour comble, la conclusion explicative : mortis nostræ, trop longtemps attendue, ne conclut même pas musicalement, mais s’enchaîne par une cadence au mot Amen, fort étonné, lui, de se trouver ainsi partie intégrante de la phrase qui précède.

Je pourrais donner cent autres exemples, j’ai choisi celui-ci, très connu, pour servir de type.

- Le texte est ridiculisé par la répétition inintelligente des paroles.

Je ne veux pas me poser ici en puritain intransigeant et en adversaire absolu de la répétition des paroles ; cependant je tiens à bien établir ceci : lorsque pour une raison de construction musicale le compositeur se croit fondé à prendre ce parti, il est tout à fait indispensable qu’il le fasse avec goût et intelligence, c’est-à-dire que la reprise ou redite des paroles offre un sens complet et soit placée comme une insistance, comme un renforcement musical de l’idée déjà exprimée. C’est ainsi, du moins, qu’à de très rares exceptions près, les maîtres du chant d’église ont compris ce système.

On m’objectera les longs airs de Bach, bâtis sur deux ou quatre vers seulement ; mais d’abord — j’ai tenu à l’établir en commençant ces articles — les cantates et les messes de Bach, admirable musique religieuse de concert, ne sont pas de la musique d’église proprement dite ; ensuite, je crois qu’on trouvera difficilement, chez ce maître du sentiment, une œuvre où la répétition parfois excessive du texte soit ridicule ou inintelligente, souvent même elle sert comme de ressort à l’expression, qui y trouve une force nouvelle ; mais répéter, au courant d’une phrase, des mots de nulle importance s’ils sont entendus seuls, comme propter ou suscipe, mais ressasser indéfiniment un Amen (Berlioz avait déjà flagellé ce travers de son maître Cherubini), mais redire jusqu’à extinction… des voix :

in gloria

Dei Patris, Dei Patris, Dei Patris,

Patris,

Patris,

à tel point qu’il semble qu’on assiste plutôt à une représentation d’Offenbach qu’à un office religieux, voilà ce qu’on doit vraiment interdire comme un flagrant manque de respect au texte sacré.

Donc, dans toute musique moderne destinée à l’église, il est essentiel que les compositeurs se préoccupent avant toute chose : 1° de l’intégrité absolue du texte choisi ; 2° de la justesse et de la clarté des accents toniques et expressifs ; 3° que la répétition des paroles (s’il est besoin qu’elles soient répétées) offre toujours un sens complet et terminé.

Dans mon dernier article, je me verrai forcé d’entrer, à propos de l’expression orante, en quelques considérations de technique plus spécialement musicale, afin de répondre à la question de l’aimable correspondant qui a motivé l’éclosion de ce long — peut-être trop long — travail.

- La musique d’église doit être orante, c’est-à-dire n’employant d’autres moyens d’expression que ceux qui conviennent à un état de prière.

Comme ce dernier article concerne plus spécialement les compositeurs modernes de musique religieuse, je demande à remettre sous les yeux des lecteurs l’objection formulée par l’un d’eux :

— Pourquoi préconiser exclusivement le genre dit palestrinien ?

— Pourquoi nous obliger à faire des pastiches ?

— Ne pouvons-nous pas, avec l’art et les ressources multiples de notre temps, faire œuvre juste à tous égards ?

Que l’on me permette de répondre méthodiquement à chacune de ces questions.

- Pourquoi préconiser exclusivement le genre dit palestrinien?

Nous ne préconisons exclusivement aucun genre.

Nous disons seulement, et avec la plus ferme conviction, que la musique destinée à être exécutée à l’église doit être digne du lieu où elle est appelée à se produire, qu’il est essentiel qu’elle s’y trouve à sa place, et, pour cela, elle doit être vocale, à l’exclusion de tous instruments d’orchestre qui ne sonnent point à l’église, tout en y rappelant les impressions du théâtre ou du concert ;

Collective, car c’est tout le peuple qui prie et chante, et nul soliste, à l’exception du prêtre, n’a le droit de se substituer à cette collectivité ;

Respectueuse du texte liturgique, ce qui semble devoir se passer d’explication.

Or, la musique dite palestrinienne fut vocale, collective, respectueuse du texte ; voilà pourquoi nous l’aimons et la proclamons musique d’église au même titre que la musique grégorienne et que la belle musique populaire en langue vulgaire, mais sans préconiser exclusivement, sans mettre l’une de ces sortes de musique en antagonisme avec les autres.

- Pourquoi nous obliger à faire des pastiches?

Mais nul ne peut obliger quelqu’un à faire un pastiche ! Et cette violation de la liberté du compositeur est tellement loin de notre pensée, que l’un des articles, je pourrais presque dire organiques, de la Schola Cantorum est la création d’une musique religieuse moderne.

Il y a évidemment confusion dans l’esprit de notre aimable correspondant, qui parait faire consister le fait du pastiche dans l’identité des moyens employés, ce qui n’est point exact. Il faudrait alors dire que les quatrième, septième, huitième symphonies de Beethoven sont des pastiches d’Haydn, parce que celui-ci, dans ses grandes symphonies, emploie le même nombre et la même qualité d’instruments. Appellera-t-on les douzième et quatorzième quatuors des pastiches de Mozart, parce que celui-ci a écrit également des œuvres pour deux violons, un alto, un violoncelle ?

Et parmi tous ces admirables maîtres du chant religieux, ceux même qui sont ici en cause, en trouve-t-on deux qui se ressemblent ? Chacun n’a-t-il pas, malgré l’emploi des seuls moyens vocaux, une personnalité très certaine et très différente de celle du voisin ? — Quoi de plus dissemblable que les œuvres de Josquin comparées à celles de Guerrero ? celles de Vittoria à celles de Palestrina ? celles de Roland de Lassus à celles de Nanini ?

Je crois, quant à moi, que l’erreur de certains esprits, confondant toutes ces personnalités si tranchées en un seul bloc dit : palestrinien, provient uniquement de ce qu’ils ne les connaissent pas. S’ils les avaient vraiment étudiées avec bonne foi, ils trouveraient entre Josquin et Vittoria, par exemple, d’aussi sensibles différences qu’entre Rameau et Gluck, qu’entre Bach et Beethoven.

Qu’il ne soit donc point question de pastiche. Pour peu que vous ayez en vous quoique ce soit de force créatrice, écrivez une œuvre pour quatre instruments à cordes, vous ne pasticherez point Beethoven ; composez une prière pour plusieurs voix, vous ne pasticherez point Palestrina.

- Ne pouvons-nous pas, avec l’art et les ressources multiples de notre temps, faire œuvre juste à tous égards ?

Certainement, cher correspondant ! Et c’est précisément ce que nous cherchons, ce que nous demandons, ce que nous appelons de toutes nos forces !

Seulement, gardez-vous bien de croire que l’art de notre temps consiste à déchaîner à l’église toutes les sonorités de notre orchestre de théâtre perfectionné ; gardez-vous bien de penser que ces ressources multiples que vous mettez en avant consistent en l’adjonction au simple, double ou triple chœur, de deux orgues, de vingt harpes, de tout un jeu de saxhorns, de quelques sarrusophones, voire d’une batterie de célestas (cet instrument semble, par définition, prédestiné à la musique religieuse, il est étrange que nul maître de chapelle n’ait encore songé à l’employer).

Non, l’Art, ce n’est pas tout cela; la question des procédés et des moyens n’est qu’accessoire; je reçois une impression plus artistique en contemplant la naïve et pieuse sculpture d’un auteur inconnu, perdue en l’ornementation d’un portail de cathédrale, qu’à l’aspect de l’opulente église du Gesù à Rome, où sont accumulées toutes les richesses de l’Europe et des Indes; je suis plus touché par l’audition du simple Miserere de Josquin des Prés, que par tout l’emphatique fracas du Tuba mirum de Berlioz, aux quatre orchestres tonnants.

Compositeur, mon ami, l’art n’est pas dans les moyens que vous employez, l’art est en vous-même ; voulez- vous faire une œuvre qui soit à sa place à l’église ? prenez simplement les moyens vocaux, le chœur, et si vous êtes bien inspiré par votre texte, soyez tranquille, ce que vous écrirez ne sera point du pastiche, mais bien de l’art de votre temps.

Laissez-moi du reste vous faire observer qu’il est absurde de croire que l’on puisse faire autre chose que de l’art de son temps.

Faire œuvre artistique, c’est tirer quelque chose de soi-même, c’est donner un peu de sa propre substance ; si vous n’êtes point un vulgaire copiste, ce sera donc votre cœur, ce sera votre pensée, ce sera votre être que vous mettrez en votre œuvre, et cette œuvre, quels que soient les moyens dont vous vous servirez, sera bien de l’art de votre temps.

Mais pour que votre œuvre soit juste à tous égards, encore faut-il qu’elle soit à sa place, et si elle est faite en vue de l’église, il ne suffit point pour cela qu’elle soit vocale, collective, respectueuse du texte, elle doit être douée d’une quatrième qualité tout aussi importante que les autres, quoique, peut-être, un peu plus subtile à expliquer.

L’œuvre doit être orante.

Et, par ce terme, j’entends que son expression doit être celle de la prière. Un mot préalable sur ce qu’on entend en musique par expression, me semble nécessaire.

L’expression est la coloration des sentiments et leur mise en valeur par rapport les uns aux autres.

L’expression musicale consiste à colorer et à accentuer certaines phrases ou certains membres de phrase, de façon à les différencier d’autres phrases ou d’autres membres de la même phrase.

Il y a trois facteurs de l’expression musicale dont chacun s’adresse à l’un des éléments primordiaux de l’art musique.

- L’agogique ou expression rythmique, dont les effets sont le plus ou moins de précipitation ou de régularité dans les mouvements. L’agogique engendre les nuances relatives de mouvement et de repos.

- La dynamique ou expression mélodique, dont les effets sont le plus ou moins d’intensité ou de force dans les sons qui constituent une période mélodique. La dynamique engendre les nuances relatives de force et de faiblesse.

- La tonalité ou expression harmonique, dont les effets sont les modulations. La tonalité, en tant que facteur de l’expression, engendre les nuances relatives de clarté et d’obscurité.

Il s’agit donc, dans la musique à l’église, que chacun de ces facteurs expressifs contribue à augmenter la puissance intensive de la prière.

Quant à ce qui est des deux premiers, leurs effets sont assez connus pour que le compositeur qui a un peu réfléchi sur son art ne se trompe guère dans leur emploi ; il ne ralentira pas rythmiquement un passage où le texte se hâte, il saura accentuer et mettre mélodiquement en valeur toute parole ou toute phrase importante.

Malheureusement, le troisième facteur expressif est, je ne sais pourquoi, absolument négligé par les théoriciens modernes. On n’enseigne pas la tonalité dans nos écoles de musique, on y veut totalement ignorer les causes et les effets de la modulation.

Or, étant donné l’enseignement presque exclusivement harmonique qui est seul en usage dans nos Conservatoires, voici le phénomène qui se passe journellement : un élève (voire un maître…) cherche à mettre sur pied une phrase mélodique…, elle ne vient pas. Beethoven a cherché trois mois la deuxième idée de la Symphonie héroïque, mais notre homme est pressé : il faut que sa phrase soit trouvée et écrite à onze heures moins un quart… Que faire? — Moduler, tout simplement, sans raison, sans autre explication que cet axiome ou plutôt ce sophisme : « Quand on ne trouve rien, on fait une modulation, et ça y est ! »

Ah ! ne croyez pas cela, pauvres musiciens ! votre modulation est un important facteur expressif ; si celui-ci porte à faux, votre œuvre sera tout aussi défectueuse que si, de parti pris, vous y aviez accentué des syllabes faibles ou que vous y ayez employé le vieux cliché de l’Opéra : Volons à son secours ! sur un pas de marche funèbre, car la nuance de tonalité n’est pas un élément plus négligeable que la nuance de mouvement ou celle d’intensité mélodique.

Je ne fais point ici un cours de composition, mais je veux cependant prémunir les auteurs contre cette manie de modulation sans raison, dont nous avons du reste tous souffert. Et lorsqu’il s’agit d’une prière, d’une prière vocale, combien la modulation est plus dangereuse encore ! Avec le système trop répandu de moduler pour moduler, outre que l’exécution chorale devient vacillante et incertaine, il est constant que l’accent simple, point de départ de l’expression, se dénature et se perd ; de plus, l’effet de la modulation étant relatif suivant la position des tonalités vis à vis les unes des autres, il s’ensuit que souvent un passage qui devrait être très accentué se trouve dans l’ombre et réciproquement, en raison des modulations dont il est entouré. Si, au con- traire, le texte traité présente des changements d’état soit vers l’ombre, soit vers la lumière, combien l’expression agogique et dynamique gagnera en intensité si la modulation vient souligner et pour ainsi dire colorer ces changements !

Les auteurs des quinzième et seizième siècles se sont peu servi de la modulation comme agent expressif ; voilà donc l’élément nouveau que nous, modernes, nous pouvons introduire dans la musique d’église, voilà le filon à exploiter, mais en cela, prenons garde ! Avant tout, il est essentiel que ce moyen soit employé avec un jugement très sûr et très sain, car, outre les difficultés d’exécution qu’il entraîne presque toujours, il faut se garer de tomber par son fait dans la musique de théâtre, car dans ce cas, « le dernier état de cet homme serait encore pire que le premier », comme il est dit dans l’Évangile. — Donc, modulons, amis, mais sachons pourquoi.

Voilà la raison pour laquelle j’ai tenu à établir en tête de ce chapitre que la musique orante est celle qui emploie, tant en agogique qu’en dynamique et en tonalité, les seuls moyens expressifs compatibles avec un état de prière.

Une dernière condition dont je n’ai point parlé tout d’abord parce qu’elle n’a pas trait à l’œuvre, mais au compositeur : Celui qui veut écrire de la vraie musique d’église doit avoir la foi. Et ceci, je le dis bien haut, est la première de toutes les vérités au point de vue artistique général ; le créateur qui ne croit pas vivement et profondément à ce qu’il veut créer, n’est pas digne du beau nom d’artiste.

Qu’on me permette, à ce propos et en guise de mot de la fin, une anecdote personnelle.

Il y a quelque vingt-cinq ans, j’étais jeune, enthousiaste, et je professais une sincère admiration pour un compositeur muni de toutes les estampilles officielles, dont un oratorio de grande allure était alors en cours d’exécution. Je faisais partie de l’orchestre appelé à interpréter cette œuvre.

Un jour, le susdit compositeur, qui, je ne sais pourquoi, m’avait pris en amitié, me fit l’honneur de causer avec moi de son art (je n’aurais osé dire de notre art, tellement il me paraissait au-dessus de ce à quoi je pouvais aspirer). Comme je m’extasiais de bonne foi sur le sentiment vrai (ou que je croyais tel) de certaines scènes religieuses, voire évangéliques, de son œuvre, il me répondit négligemment : « Oh ! Vous savez, toutes ces blagues-là, moi, je n’y crois pas, mais ça réussit auprès du public. »

J’avoue que ce fut un rude coup pour ma jeune admiration, et, dès ce moment, je me pris à douter de l’avenir artistique de ce compositeur, —

Ai-je eu tort ?

VINCENT D’INDY

Quelques réflexions sur cet article :

Le compositeur dont l’incroyance déçoit si lourdement d’Indy dans son anecdote de fin est probablement Camille Saint-Saëns, qui faisait créer en 1876 son oratorio Le Déluge au théâtre du Châtelet par l’Orchestre Colonne, avec lequel d’Indy a régulièrement collaboré toute sa vie.

Force est de constater aujourd’hui l’actualité brûlante de l’analyse de Vincent d’Indy. Les guitares et les batteries ont remplacé l’orchestre romantique de Gounod, et si on ne peut pas dire que les chanteurs populaires emploient la liturgie comme plate-forme pour leurs concerts (quoique : des exemples existent), il est indéniable que les musiciens liturgiques ont fréquemment une attitude centrée sur la reconnaissance par l’auditoire de la qualité de leur exécution, plus qu’orientée vers la louange immédiate de Dieu ; et surtout, que les curés sont souvent plus préoccupés de mettre en place dans la liturgie des éléments qui font « venir du monde », que de rendre à Dieu le culte de l’Église.

L’analyse de d’Indy sur les facteurs de l’expression musicale est intemporelle. Sa critique des modulations gratuites est clairvoyante : combien de chants modernes utilisent le procédé affreusement téléphoné consistant à hausser d’un demi-ton le dernier refrain, parce que « ça réussit auprès du public » ? Mais ce sont aussi les expressions dynamiques et rythmiques qui sont aujourd’hui bâclées et utilisées à mauvais escient : tel chant traite d’un thème solennel sur des rythmes syncopés et, par-là, dansants ; et la plupart ne comportent aucune nuance, « aplatissant » les divers éléments du texte.

Il est enfin frappant de constater que, si la primauté de la voix et le caractère collectif du chant sont généralement bien respectés aujourd’hui, le respect du texte liturgique est à tel point tombé aux oubliettes que pratiquement aucun des textes du propre n’a été mis en musique en français, les compositeurs des décennies passées préférant employer des textes non liturgiques.

Matthias B.