Texte original tiré du blog The Modern Medievalist (http://modernmedievalism.blogspot.com/2015/04/the-kiss-of-peace.html), traduit de l’anglais.

Saviez-vous que le 31 mars est la journée internationale du « Hug a Medievalist » (littéralement : faîtes un câlin à un Médiéviste) ? Moi, je l’ignorais jusqu’à récemment, mais puisque personne ne fit de câlin à votre serviteur, j’ai plutôt pensé à écrire sur cette curieuse effusion de sentiments affectueux que connaissent bien tous nos ancêtres médiévaux : le baiser de paix. Vous semble-t-il étrange et inquiétant ? Bien au contraire, nombre d’entre vous en sont déjà familiers, dans un certain sens. Mais avant que nous remontions le cours du temps, observons ce qui se fait autour de nous.

Lors de n’importe quel dimanche dans votre paroisse catholique du coin de la rue en périphérie urbaine (ou bien épiscopalienne ou luthérienne), juste avant la Communion, quelqu’un nous annonce solennellement : « Frères et Sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. ». Ensuite, et afin de se préparer à recevoir Dieu Tout-Puissant sous la forme du pain et/ou du vin, nous effectuons une rotation sur nous même en faisant face à tous les coins de la Terre ; Nord, Sud, Est, et Ouest, afin de bien afficher notre meilleure mine chrétienne et administrer le geste de paix à nos voisins. Dans ce pays (ndlr, les États-Unis), nous nous tournons par défaut vers la vénérable poignée de main Antique, mais d’autres usages locaux privilégient au choix : la tape dans le dos, le check du poing, le serre-pince viril mais fraternel, ou, pour les plus pudiques d’entre nous, le salut de la main. Le salut traditionnel, « La paix soit avec toi » devient alors un sésame pour nous introduire plus profondément dans les mystères de la fraternité Chrétienne. « Belle journée, hein ? », ou bien « T’as maté le match d’hier soir ? », ce à quoi la réponse silencieuse d’un hochement de tête et l’air entendu de l’initié qui sait précisément de quel match il est question, achèvent la préparation à la Communion de l’homme moderne.

C’est en tout cas la version à laquelle les autorités veulent que nous adhérions. Le « geste de paix », tel que nous le connaissons aujourd’hui, fut introduit auprès des catholiques en 1970, dans le cadre de la réforme de l’ordo de la messe. La plupart des fidèles lambda n’avaient probablement pas la moindre idée de ce qu’ils devaient faire et encore moins de la signification de ce rituel. Je ne peux qu’imaginer les prêtres aiguillonnant leurs fidèles durant les premières années de cette nouvelle liturgie en les guidant par l’exemple : quittant l’autel du sacrifice pour aller taper dans les mains de toutes les personnes des premières rangées. Environ quarante ans plus tard, ils ne sont toujours pas parvenus à tous nous y convertir. Quelques-uns des prêtres les plus conservateurs en matière de liturgie, qui célèbrent toujours la nouvelle Messe, exercent l’option peu connue consistant à omettre le rituel de paix entièrement. D’autres fidèles se prélassent dans la douce absence de rituel de paix prévue par la messe latine dans sa forme extraordinaire, se riant de la plèbe coincée dans Novus Ordo Land alors qu’eux n’ont eu à avoir aucun contact physique avec qui que ce soit le dimanche précédent. D’autres tradis coincés dans une paroisse moderne pour faire plaisir à mamie sont connus pour avoir trouvé la parade en gardant les mains dans leurs poches ou bien en s’agenouillant et en jouant le rôle du serviteur souffrant, mentalement transportés au pied de la croix au milieu du brouhaha et des interjections de la foule au Calvaire, conservant une apparence aussi désespérée et absorbée dans les grands mystères que possible.

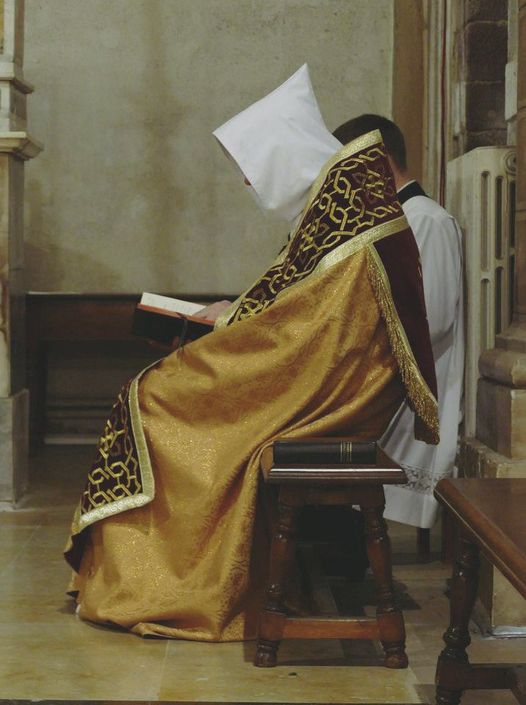

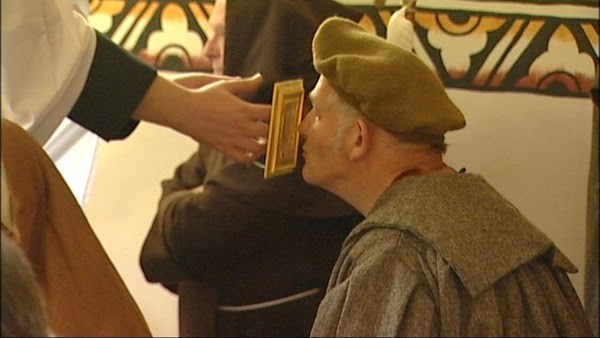

Mais si je vous disais que le geste de paix est traditionnel ? A la différence cruciale cela dit que je ne parle pas de n’importe quel geste ; pas de la poignée de main de paix, ni même du « bro-hug » (littéralement – le câlin fraternel) de paix, ni du fistbump (Le poing à poing) de paix ; mais bien plutôt du baiser de paix. Dans la messe en forme extraordinaire, le prêtre doit toujours, après avoir baisé l’autel, étreindre le diacre, qui à son tour étreint le sous-diacre, le sous-diacre étreignant le maître de cérémonie, chaque membre de la chorale, et ainsi de suite dans une grande chaîne. C’est d’ailleurs fait au même moment que dans la forme ordinaire, après le Pater et juste avant la Communion. Mais quelle différence dans l’esprit du rituel ! Foin de poignées de main bizarres et les « la paix du Christ » marmonnés. A la place, les deux rites demandent traditionnellement au ministre qui donne la paix de placer ses mains avec sobriété sur les épaules de celui qui la reçoit, de se pencher vers l’oreille de ce-dernier et de dire, « Pax tecum » (la paix soit avec toi). Celui qui reçoit répond alors, « Et cum spiritu tuo » (Et avec ton esprit), puis passe la paix au ministre le plus proche. Et là, nous comprenons pourquoi le rituel n’est pas traditionnellement appelé le « geste » de paix ou même le « baiser » de paix, car il n’y a pas à proprement parler d’embrassade, ni même est-ce un symbole de quelque chose qui préexiste : c’est un don spontané de paix, dans une chaîne ininterrompue du Christ à l’autel jusqu’au dernier fidèle. C’est la pax même.

Les origines de la pax

Le baiser a été en usage dans l’Église dès ses premiers temps. C’est ainsi que saint Paul recommande aux Romains : « Saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser » et que saint Pierre écrit dans sa première épître : « Saluez-vous par un baiser de charité ». Dès le IIème siècle, le baiser était intégré à la liturgie. Saint Justin le Martyr le décrivait ainsi lors de sa messe quotidienne : « quand nous avons accompli les prières, nous nous saluons les uns les autres avec un baiser, et c’est à partir de ce moment-là que l’on amenait à celui qui préside, le pain et la coupe de vin. » Là, et en d’autres endroits de la Chrétienté Antique, le baiser de paix était échangé entre les fidèles avant ce que l’on qualifiera plus tard d’Offertoire. Le principe dont il procède c’est l’enseignement du Christ dans les Évangiles : « Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. »

Mais à Rome, peut-être après la refonte du Canon par le pape Grégoire le Grand, ou peut-être plus tôt, la pax a été déplacée à sa place actuelle après le Pater et avant la Communion, et on lui a donné une autre importance. La pax n’était plus seulement un acte de réconciliation avec un frère, bien qu’elle continuât de l’être, mais désormais, elle se trouvait liée directement au mystère pascal, prenant une part entière dans la préparation à la Communion. Dans cette première partie du Moyen-Âge, la paix était toujours connectée à l’acte de recevoir le corps et le sang du Seigneur. La compilation de Michael Foley sur la pax cite deux exemples : d’abord, une homélie de Grégoire le Grand au sujet de moines convaincu d’être sur le point de faire naufrage qui échangèrent la pax et reçurent la Communion en vue de leur mort imminente ; et le second, l’exemple de sainte Marie d’Égypte, qui donna au moine qui lui apportait l’Eucharistie la pax. Jusqu’à récemment, la pax se trouvait omise lors de la messe des morts et lors du Vendredi Saint, probablement car la Communion des fidèles l’était également lors de ces cérémonies.

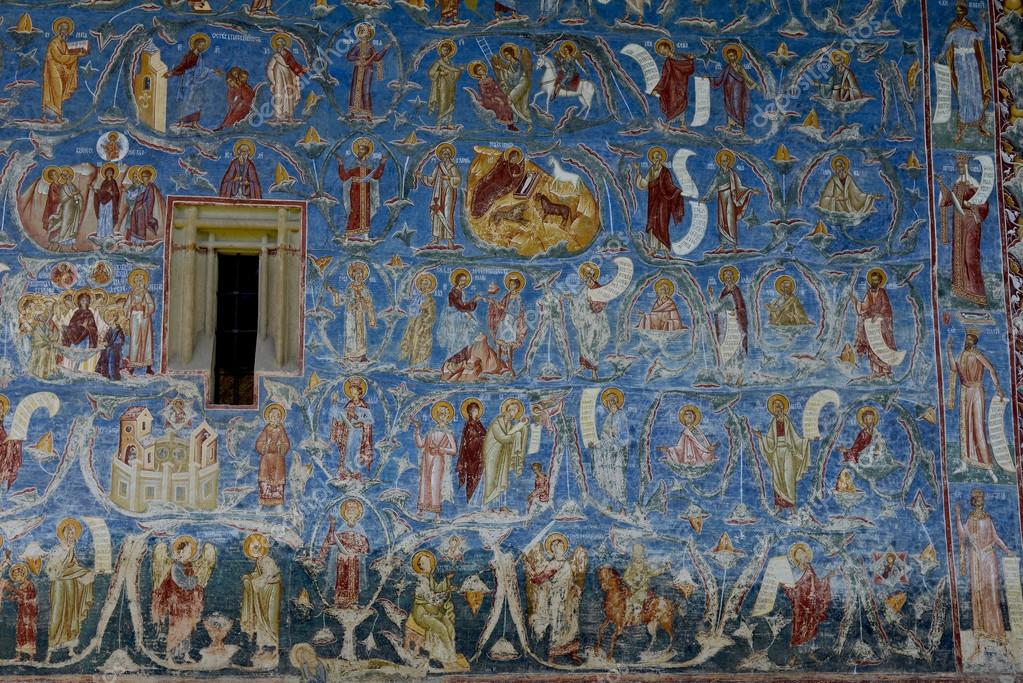

Dans les premiers siècles du Christianisme, la pax consistait en un baiser sur les lèvres. Le fait qu’un tel geste entre deux hommes dans nos sociétés actuelles serait irrémédiablement perçu comme un acte homoérotique est une des raisons majeures pour laquelle les architectes de la réforme liturgique de Vatican II ont suggéré d’y substituer la poignée de main. Mais au premier siècle après Jésus Christ, ce n’était pas le cas. Lors de la Passion, quand Judas trahit le Christ par un baiser nous comprenons que le Christ lui-même n’était pas contre cette pratique. Cela étant, alors que les années passaient et que le feu initial, l’innocence de la foi des premiers chrétiens s’est ternie, les problèmes commencèrent à survenir. Le baiser sur les lèvres était toujours considéré pour autant comme un acte intime entre des membres d’une même famille (l’Église se considérait alors comme une seule et même famille spirituelle) ou entre des amants. Saint Clément d’Alexandrie se plaignait par exemple de ce que le baiser de paix était devenu à son époque : perturbateur et lascif lorsqu’il était échangé entre hommes et femmes. C’est ainsi que l’échange de la pax fut proscrit entre hommes et femme. Au Moyen-Âge, il n’était pas rare de voir cela garanti par une stricte séparation entre hommes et femmes de part et d’autre de l’église. Je ne suis pas certain de pouvoir déterminer quand précisément l’usage est tombé en désuétude dans l’Église Latine, mais le Code de Droit Canon de 1917 le recommande toujours. Et, bien sûr, de nombreuses Églises de rite Oriental maintiennent toujours jusqu’à ce jour la séparation des sexes avec les hommes à droite et les femmes à gauche.

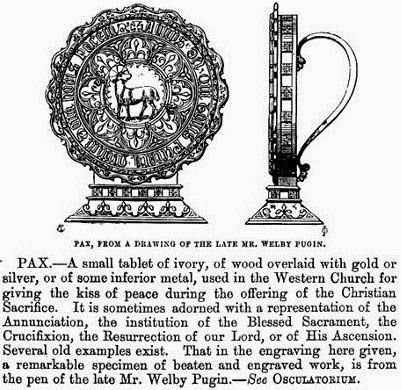

La pax connut une seconde période de déclin au tournant du deuxième millénaire, lorsque les Chrétiens à l’Ouest perdirent progressivement l’habitude de communier toutes les semaines -que ce soit dû à un respect accru à l’égard de la pureté du sacrement ou à une conscience augmentée de leur propre indignité, un certain état d’esprit à l’égard de l’acte de recevoir continuellement le Sacrement de l’Eucharistie, ou bien une combinaison des deux, je ne saurais le dire. Mais on observe qu’à mesure que diminue la régularité de la pratique de la Communion, le don de la pax diminue également puisque, à cette époque, elle était toujours vue principalement comme un acte préparatoire. Bien que l’Église médiévale ne fit guère d’effort de promotion de la pratique régulière de l’Eucharistie, elle insista cependant grandement sur la nécessité de maintenir l’échange de la pax. Les Anglais introduisirent un nouveau moyen de l’échanger : le pax-brede, une icône de l’agneau de Dieu, que le peuple pouvait approcher jusqu’au jubé et embrasser presque en lieu et place de la Communion. Les paxbredes étaient généralement fait en argent, mais également d’ivoire ou d’autres précieux matériaux. Les paroisses plus pauvres qui n’en avaient pas les moyens y substituaient un crucifix, l’Évangéliaire, à la place. La mode du pax-brede gagna vite du terrain et de là se répandit dans tout le reste de l’Europe occidentale.

Hélas, la nature peccamineuse de l’homme eut raison de lui à nouveau et s’ensuivit une nouvelle période d’abus et de déclin aux XVème et XVIème siècle, au début de la Réforme Protestante. Vous vous souvenez de la méthode hiérarchique de la pax dans la messe en Forme Extraordinaire actuelle que je décrivais plus haut : prêtre, diacre, sous-diacre, et ainsi de suite jusqu’au bout du sanctuaire par ordre de rangs. C’était le cas au Moyen-Âge également ; mais quand il s’agit de l’échanger au sein d’une congrégation toute entière, les choses deviennent alors beaucoup plus complexes. Qui est suffisamment légitime pour dire que le boulanger devrait donner le baiser de la pax avant la fille du meunier ? Ce qui était prévu pour instaurer la paix entre les membres de l’Église du Christ devenait au contraire une pomme de discorde. C’est ainsi qu’Eamon Duffy a pu écrire dans son ouvrage majeur, Le dépouillement des autels :

“En 1494, les gardiens de la paroisse de Tous les Saints, Stanyng, présentèrent au juge Joanna Dyaca pour avoir brisé le paxbrede en le jetant au sol car, disait-elle « une autre femme de la paroisse l’avait embrassé avant elle ». Le jour de la Toussaint de l’an 1522, Maître John Browne de la paroisse de Theydon-Garnon dans l’Essex, ayant baisé le pax-brede lors de la messe paroissiale, le fracassa sur le crâne de Richard Pond, le clerc portant l’eau bénite qui le lui avait tendu, « causant l’écoulement de torrents de sang sur le sol ». Brown avait éclaté de rage car le paxbrede avait d’abord été présenté à Francis Hamden et son épouse Margery quand bien même il avait prévenu le clerc Pond le dimanche précédent : « Clerke, if thou here after givest not me the pax first I shall breke it on thy hedd. » (Littéralement – Clerc, si tu es encore là alors que tu ne m’as pas donné le paxbrede en premier, je te promets que je le casserai sur ta tête). “

Le pax-brede passa alors de mode un peu plus tard durant la Contre-Réforme, et dans les rares endroits où l’on en fait encore l’usage, il tend à être réservé au clergé ou aux dignitaires.

Sacraliser le séculier, séculariser le sacré

Avant de réagir avec désapprobation à cette litanie d’échecs et de vouloir consigner la pax aux oubliettes de l’histoire liturgique, je serais négligeant de ne pas mentionner à quel point ce rituel a transformé la société médiévale elle-même. Le baiser a trouvé sa plus haute expression dans la pax, mais il s’intégrait également dans d’autres rituels. Le catéchumène recevait le baiser après le baptême. Le prêtre nouvellement ordonné, ou l’évêque récemment installé, achevait son élévation aux saints ordres par le baiser. Par la suite, le monde laïc s’y mit également. De même que le prêtre, le chevalier fraichement adoubé parachevait son serment d’allégeance par un baiser de paix. Les royaumes et principautés de cette époque turbulente adoptèrent également le baiser de paix comme une alternative à la promesse de mettre fin aux hostilités.

Quand le roi Henry II et saint Thomas Becket finirent par trouver un terrain d’entente après des années de conflits au sujet des droits sur le siège de Canterbury, Thomas demanda que le siège et son sauf-conduit lui soient garantis non par un serment, mais par un baiser de paix. Même si tout avait été organisé pour, Henry se ravisa au dernier moment à cause de cette condition, en prétendant qu’il avait juré de ne jamais donner le baiser de paix à Becket. Quelle qu’en soit la raison, Henry ne voulut jamais se raviser, quand bien même le pape avait offert au roi de le libérer de son serment, et c’est ainsi que la réconciliation piétina pendant plus d’un an pour une question insignifiante que l’on pourrait qualifier aujourd’hui de cérémonielle. Becket se décida finalement à revenir à Canterbury sans le baiser. Quelques jours plus tard, et sans la garantie de sécurité que procurait le baiser par sa simple reconnaissance sociale et par la seule force de son usage si répandu, il fut assassiné par quatre chevaliers au service d’Henry dans sa propre cathédrale.

Dans notre monde moderne, ainsi que dans beaucoup d’autres choses, il semblerait que nous comprenions la chose à l’envers. L’Église médiévale apporta la Paix de Dieu à la table des rois et des princes et sanctifia la diplomatie par le biais du baiser de paix. L’Église contemporaine, à la suite des réformes du second concile du Vatican, choisit de restaurer cette tradition dans une forme dégradée en substituant la poignée de main commune (ou l’inclinaison, ou toute autre gestuelle séculière marquant le respect) en lieu et place du baiser de paix. Les effets, comme je les décrivais au début de cet article, sont apparemment intentionnels (il suffit de lire l’article du P. Thomas Reese qui écrit favorablement sur le sujet : « Le baiser à la fin de la liturgie de la Parole symbolise le fait que la communauté accepte le message qu’ils viennent d’entendre. Ils se serrent la main en se disant « c’est entendu ».). G.K. Chesterton a pu écrire que, « Le réformateur voit souvent juste quand cela concerne ce qui est mauvais. Mais il est généralement mauvais quand il parle de choses bonnes. » Les liturgistes progressistes disaient à juste titre qu’il était impossible de revenir directement au baiser de paix sur les lèvres compte tenu de la culture actuelle ; mais ils avaient tort de le restaurer de manière artificielle en l’imposant aux fidèles sous une forme très dégradée. Même dans les premiers temps de l’Église, on distinguait le « saint baiser » des salutations communes de l’époque.

L’Église préconciliaire n’est pas exempte de toute part de responsabilité. Les rubriques de l’ancien Missel requerraient de pratiquer la pax par amplexus (étreinte) seulement lors des messes solennelles chantées, mais cette forme était tellement rare au XXème siècle que de nombreux Catholiques avaient pu vivre et mourir sans jamais y avoir assisté. Le missel permettait également à la schola et aux ordres mineurs de recevoir la pax par l’utilisation du pax-brede lors des messes basses ou lors des messes chantées, les messes les plus fréquentes, mais c’était rarement pratiqué. A quoi les pères du Concile s’attendaient-ils après Vatican II alors que l’immense majorité des fidèles n’avaient jamais assisté réellement au véritable rituel de paix ? si ce n’est à un chaos complet ?

Ma proposition est simple. Elle se fonde sur la prémisse qu’une tradition aussi vénérable que la pax devrait être préservée. D’abord, en ce qui concerne les communautés qui célèbrent la messe en forme extraordinaire, qu’ils célèbrent le plus souvent possible la messe solennelle chantée et de faire en sorte que la pax soit échangée par tous les ministres et les choristes présents au sein du sanctuaire. Si une messe basse ou chantée est offerte, que les options permises par l’ancien missel soient utilisées à savoir que la pax soit échangée entre tous les ministres par l’usage d’un pax-brede (ou bien un crucifix ou une icône similaire) à toutes les messes, quand bien même il n’y aurait qu’un unique servant présent. Ensuite, concernant le novus ordo de la messe, si omettre la paix intégralement semble être une bonne solution à titre temporaire, une tentative à court-terme de réparer ce qui peut l’être, elle aboutira sur le long terme à un abandon définitif de la pratique, comme on a pu le voir pour les prières au pied de l’autel, le Dernier Évangile, et tout un tas d’autres prétendues accrétions médiévales (comme si elles étaient mauvaises). Que l’on supprime l’invitation par le diacre à tous les fidèles de « s’échanger un geste de paix », d’accord. Mais que l’on permette aux prêtres et à tous les ministres de pratiquer la pax exactement comme dans l’ordo traditionnel de la messe, puisqu’il n’y avait rien d’anormal avec celui-ci. Et par la suite, après quelques années, quand les fidèles auront pris la mesure de la gravité et de la solennité de la pax traditionnelle, comme une étape préparatoire en vue du mystère pascal, émanant de la paix du Christ depuis l’autel, peut-être que nous pourrions ainsi cheminer vers la pax en ayant une meilleure compréhension des paroles mêmes de la Liturgie : « O Lord Jesus Christ, who saidst to Thine Apostles, ‘Peace I leave with you, My peace I give unto you’: regard not my sins, but the faith of Thy Church: and vouchsafe to grant her peace and unity according to thy will » (Seigneur Jésus, Toi qui as dit à tes Apôtres : Je vous laisse ma paix, Ma paix je vous la donne : ne regarde pas mes péchés, mais la foi de Ton Eglise : Garantis lui cette paix que tu promets et l’unité que tu réclames.)