Note d’Esprit de la Liturgie : Esprit de la Liturgie est heureuse de présenter au public francophone la traduction d’une série d’articles du père Ryan T. Ruiz s.l.d., sur l’histoire du canon romain, parue le 25 oct. et le 28 nov. 2022 dans les colonnes de la revue liturgique américaine Adoremus.

Le père Ryan Ruiz est un prêtre de l’archidiocèse de Cincinnati. Il est actuellement doyen de l’école de théologie, directeur de la liturgie, professeur adjoint de liturgie et des sacrements, et membre du corps enseignant de formation au Mount St. Mary’s Seminary and School of Theology de Cincinnati. Le père Ruiz est titulaire d’un doctorat en liturgie sacrée de l’Institut liturgique pontifical de Sant’Anselmo, à Rome.

Dans sa réflexion sur la « catholicité » de l’Église, le cardinal Henri de Lubac (1896-1991) affirme que « l’Église n’est pas catholique » simplement « parce qu’elle est répandue sur toute la terre et qu’elle peut compter sur un grand nombre de membres » ; en effet, comme il le fait remarquer à juste titre, elle « était déjà catholique le matin de la Pentecôte, lorsque tous ses membres pouvaient être contenus dans une petite pièce ». « Au lieu d’une simple diffusion géographique, la « catholicité » de l’Église s’enracine plutôt dans la communion d’esprit et de cœur partagée par « l’homme nouveau », composé d’individus réunis en un seul Corps, un Corps dont la Tête est le Rédempteur2. Une réflexion similaire est reprise par Romano Guardini qui, dans L’esprit de la liturgie, affirme que la liturgie « n’est pas célébrée par l’individu, mais par le corps des fidèles », qui « n’est pas composé uniquement des personnes qui peuvent être présentes dans l’église », mais « dépasse les limites de l’espace pour embrasser tous les fidèles de la terre « 3.

Dans ce deuxième volet de notre série sur le Canon romain, nous passons d’un examen des fondements historiques du Canon à une discussion des diverses façons dont le Canon rappelle à l’Église militante – les fidèles ici sur terre – les liens de communion partagés aux niveaux local et universel. Cet essai analysera principalement un aspect du Canon qui souligne cette » catholicité » de l’Église et de sa liturgie – les prières d’intercession pour l’Église, qui comprennent également le Memento pour les vivants4 – tout en reconnaissant qu’il existe d’autres moments dans le Canon qui peuvent également servir à souligner la catholicité de l’Église5.

Aide souhaitée

La section du Canon traitant des intercessions générales pour les membres vivants de l’Église n’est pas unique à cette forme de la Prière eucharistique. En effet, toutes les Prières eucharistiques – tant dans le Rite romain que dans les Rites occidentaux orientaux et non romains6 – comprennent des commémorations similaires pour les vivants, ainsi que pour les morts.7 Cependant, en examinant ce que nous trouvons dans le Canon romain, nous constatons une certaine spécificité concernant les résultats attendus des requêtes offertes au nom de l’Église. L’aperçu des intercessions pour l’Église commence après que le prêtre ait humblement demandé au « Père très miséricordieux » d' »accepter et de bénir » l’oblation offerte. Une fois cela accompli, le prêtre identifie le premier bénéficiaire du sacrifice offert au Père : « pour votre sainte Église catholique ». Prosper Guéranger note que » le premier intérêt qui est en jeu, quand on dit la messe, c’est la sainte Église, que rien n’est plus cher à Dieu ; il ne peut manquer d’être touché, quand on parle de son Église « 8.

En effet, les prières offertes au nom de toute l’Église sont quelque chose de bien observé dans la vie des premiers martyrs, dont beaucoup, comme saint Polycarpe (69-155 ap. J.-C.) et saint Fructuosus de Tarragone (mort en 259 ap. J.-C.), ont magnifiquement offert leur vie pour « toute l’Église catholique ».9 Jungmann s’attache à noter les deux marques ecclésiales attribuées à l’Église dans cette section du Canon qui manifestent sa grandeur : « L’Église est sainte ; elle est l’assemblée de ceux qui sont sanctifiés dans l’eau et dans l’Esprit Saint. […] Et elle est catholique ; selon le plan de grâce de Dieu, l’Église est destinée à tous les peuples, et au moment où ce mot a été inséré dans le canon, on pouvait dire triomphalement qu’elle s’étendait effectivement à tous les peuples, toto orbe terrarum « 10.

Et quelle requête offrons-nous au nom de l’Église sainte et catholique de Dieu ? Que le Seigneur Dieu veuille « lui accorder la paix, la garder, l’unir et la gouverner dans le monde entier ». Les deux premiers éléments de la demande – accorder à l’Église la paix (pacificare) et la garder (custodire) – sont tautologiques, bien que le dernier (custodire) fournisse l’expression négative nécessaire du premier (pacificare), indiquant que pour que l’Église soit un ferment pour le monde, elle doit d’abord être protégée des dangers qui se dressent contre elle.11 Mais ce qui est peut-être plus important que ces deux premiers éléments, ce sont les deux derniers dans lesquels il est demandé au Seigneur d’unir et de gouverner son Église, en indiquant l’essence de la « catholicité », du moins dans l’esprit de de Lubac et de Guardini : l’Église doit éviter le poison de la division en se soumettant au Dieu d’amour, qui unit son peuple élu dans un lien familial.

Protéger les bergers…

Les instruments choisis pour favoriser ce lien familial de communion sont ensuite introduits dans notre champ de vision : « Avec ton serviteur N. notre Pape et N. notre évêque « 12 Le mot « papa » – « père » – tiré du grec « πάπας », était initialement utilisé en référence à l’évêque local. Ce n’est qu’à partir du VIe siècle que ce titre affectueux est réservé au nom de l’évêque de Rome, tandis que l’évêque local reçoit un titre différent, apparemment plus formel et plus sacral : « Antistite nostro », « notre évêque » ou « grand prêtre « 13.

L’élément essentiel de la communion à laquelle les fidèles sont appelés, tant avec l’Église locale qu’avec l’Église universelle, se voit ainsi attribuer un cadre de référence immédiat : non seulement avec mon propre évêque, qui occupe la première place dans ma sphère de vie ecclésiale la plus immédiate, mais aussi avec le Souverain Pontife, le papa, dont la mission est de « confirmer les frères ». « C’est ce que l’on retrouve dans d’autres rites où » ceux par qui l’Esprit de Dieu veut diriger l’Église et la maintenir en tant que société visible » sont tenus en haut dans les intercessions de l’Église au début de la Grande Prière de la Messe. En outre, les autres Églises particulières en communion avec le Siège apostolique et, par conséquent, avec les autres Églises locales individuelles, sont également prises en considération : « et tous ceux qui, fidèles à la vérité, transmettent la foi catholique et apostolique « 15.

…et les brebis

Bien que les pasteurs de l’Église occupent la première place dans cette section du Canon consacrée à l’intercession, ils le font principalement à la lumière de la mission de leur ministère sacré : nourrir les membres du troupeau qui, eux-mêmes, participent directement à l’offrande sacrificielle. Le Memento des vivants comporte un certain nombre de détails poignants qui rappellent aux fidèles leur statut de cohéritiers du sacerdoce royal de Jésus-Christ. Ce premier Memento, équilibré à la fin du Canon par le Memento pour les morts qui suit, commence par offrir au célébrant un espace pour rappeler toute intention particulière offerte au nom des membres vivants du Corps mystique du Christ : « Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs N. et N. « 16 Naturellement, lorsque le Canon a commencé à être prononcé à voix basse (la vox secreta) vers le milieu du VIIIe siècle17, l’articulation de ces noms était soit rappelée mentalement par le célébrant, soit prononcée dans la vox secreta par le célébrant, soit chuchotée à son oreille lors des messes où il était entouré d’assistants, comme dans la Missa solemnis18.

Cependant, un aperçu de l’un des objectifs précieux de cette section du Canon peut être glané dans le catéchuménat restauré qui a été demandé par Sacrosanctum Concilium,19 et les Messes rituelles spéciales pour la célébration des Scrutinies qui ont été établies par la suite dans le Missale Romanum actuel.20 Dans ces Messes rituelles, suivant le modèle établi par l’ancien Sacramentaire gélasien (Gelasianum vetus) du VIIIe siècle21 – un document contenant de nombreux détails précieux sur les rites de l’initiation chrétienne – le célébrant est chargé d’insérer les noms des parrains et marraines des élus dans le Canon à ce moment de la Prière eucharistique : « Lorsque le Canon romain est utilisé, dans la section Memento, Domine (Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs), il y a une commémoration des parrains et des marraines.22 De plus, le Missel prévoit que les noms des parrains et des marraines sont effectivement lus par le célébrant et ne sont pas simplement fournis de manière collective : « Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs qui doivent présenter tes élus à la sainte grâce de ton baptême, [rubrique : « On lit ici les noms des parrains et des marraines »] et de tous ceux qui sont réunis ici et dont la foi et le dévouement te sont connus.23 La raison pour laquelle on nomme les parrains et les marraines plutôt que les élus est claire : dans le contexte du Canon, les seuls noms mentionnés sont ceux qui appartiennent au sacerdoce royal des baptisés.

Ce concept nous est présenté dans la suite de cette section, où le célébrant parle de la « foi et de la dévotion » des fidèles réunis, pour lesquels le sacrifice est offert. Deux observations peuvent être faites ici. La première est la manière dont le texte latin désigne les fidèles comme « omnium circumstantium », ce qui se traduit en anglais par « all gathered here ». Le terme » circumstantes » ou, dans certaines versions anciennes du Canon, » circum adstantes « , n’a pas pour but d’indiquer que l’on se tient debout en cercle, bien que la position debout ait été la principale posture lors de l’écoute du Canon, comme elle l’est encore en droit universel.24 Ce terme reflète plutôt les anciennes liturgies basilicales, dans lesquelles l’autel se trouvait entre le sanctuaire et la nef, » de sorte que les fidèles – surtout s’il y avait un transept – pouvaient former un demi-cercle ou un ‘anneau ouvert’ autour de l’autel « .25

Cette idée prend tout son sens lorsqu’elle est mise en relation avec la deuxième idée du Canon qui parle de la manière d’offrir l’oblation, soit par l’intermédiaire du célébrant au nom des circonstants – » C’est pour eux que nous t’offrons ce sacrifice de louange » – soit par leur propre connexion spirituelle à l’action directe du célébrant à l’autel – » ou bien ils l’offrent pour eux-mêmes et pour tous ceux qui leur sont chers « . « 26 Cela nous rappelle la véritable nature de la participation active (actuosa participatio), en ce sens que les fidèles « ne sont pas des spectateurs oisifs, encore moins une foule profane, mais ils sont tous ensemble participants de cette action sacrée par laquelle nous nous tenons devant Toi, ô Dieu ».27 Et ils unissent leurs intentions à celle du prêtre-célébrant, maintenant les liens familiaux de communion non seulement avec leurs coreligionnaires, mais aussi avec « les leurs », leur famille, leurs voisins et leurs amis.

Mission… à accomplir

Dans cette section du Canon où nous avons réfléchi sur la mission de l’Église militante de favoriser la communion à l’intérieur et à l’extérieur des limites de l’espace physique de l’édifice ecclésial, nous nous rappelons les paroles du Saint-Père dans sa récente Lettre apostolique Desiderio Desideravi où il affirme que « l’Incarnation, en plus d’être le seul événement toujours nouveau que l’histoire connaisse, est aussi la méthode même que la Sainte Trinité a choisie pour nous ouvrir le chemin de la communion. La foi chrétienne est soit une rencontre avec Lui vivant, soit elle n’existe pas. La Liturgie nous garantit la possibilité d’une telle rencontre ».28 Le Canon romain, en tant que patrimoine privilégié du Rite romain, nous a donné l’occasion, en tant que membres vivants du Corps du Christ, de faire cette rencontre.

Dans le dernier volet de cette série, nous examinerons comment le Canon peut nous amener à solidifier non seulement notre communion avec les membres de l’Église dans le domaine temporel, mais aussi à solidifier cette communion avec les membres qui se trouvent dans les domaines surnaturels de la purification et de la béatitude.

Lisez la première partie de la série du Père Ruiz sur le Canon romain – » Église romaine, connais-toi toi-même » – Le Canon romain et le patrimoine unique du rite romain.

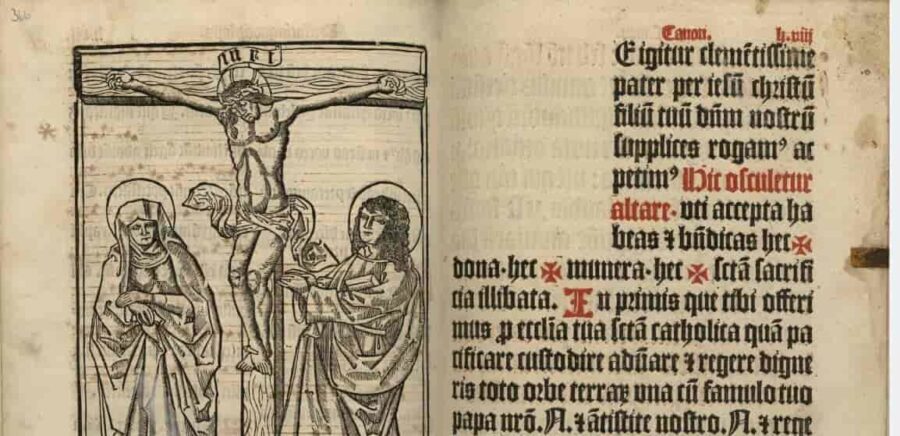

Image Source: AB/Jeffrey Bruno on Flickr

Footnotes

- Henri de Lubac, Catholicism: Christ and the Common Destiny of Man, tr. Lancelot C. Sheppard and Elizabeth Englund (San Francisco: Ignatius Press, 1988) 48-49.

- De Lubac, Catholicism., 47.

- Romano Guardini, The Spirit of the Liturgy, tr. Ada Lane (New York: The Crossroad Publishing Company/A Herder & Herder Book, 1998) 36 [“The Fellowship of the Liturgy”].

- Missale Romanum (2002), Ordo Missae nn. 84–85, from the line “in primis, quae tibi offerimus” in the Te igitur section, to the conclusion of the Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum.

- Two such moments that this essay will not be able to treat include the Anamnesis of the Canon (Ordo Missae n. 92–93, from the Unde et memores, through the conclusion of the Supra quae propitio ac sereno vultu), wherein we identify how the hierarchically established Church (“we, your servants and your holy people”) offers the oblation, and how she likewise does so in view of the types that had been established (Abel, Abraham, Melchizedek), thus foreshadowing Christ and His Paschal Mystery. The other moment is found in the Nobis quoque peccatoribus at the conclusion of the Memento for the dead (Ordo Missae n. 96), wherein the Church Militant’s petition for the clergy and faithful gathered at that Mass to receive God’s pardon and mercy is presented to the Lord.

- Specifically, the Mozarabic Rite of Toledo, Spain, and the Ambrosian Rite of Milan, Italy.

- Jungmann notes that the practice of inserting particular names and categories of people into the Eucharistic Prayer became solidified in the East in the fourth century, and then became a regular part of the Roman practice by at least the fifth century, as witnessed to by Pope St. Innocent I’s letter to Decentius, the Bishop of Gubbio. Josef Jungmann, The Mass of the Roman Rite: Its Origins and Development, Vol. I, tr. Francis Brunner (Notre Dame: Christian Classics, 1950) 53–54. Cf. Innocent I, Epistula 25, in Patrologia Latina, XX, ed. J.P. Migne (Paris, 1845) 553, 5.

- Prosper Guéranger, On the Holy Mass (Farnborough, Hampshire: Saint Michael’s Abbey Press, 2006) 70–71.

- Jungmann, The Mass of the Roman Rite, Vol. II, 154: “When Bishop Polycarp of Smyrna (d. 155–156), upon being arrested, begged for a little time to pray, he prayed aloud for all whom he had known and for the whole Catholic Church, spread over the world. Another martyr-bishop, Fructuosus of Tarragona (d. 259), about to be burnt to death, answered a Christian who sought his prayer, saying in a firm voice: ‘I am bound to remember the whole Catholic Church from sunrise to sunset.’”

- Jungmann, The Mass of the Roman Rite, Vol. II, 154. Emphasis original.

- Jungmann, The Mass of the Roman Rite, Vol. II, 154.

- “una cum famulo tuo Papa nostro N. et Antistite nostro N.”

- G.G. Willis, A History of Early Roman Liturgy: To the Death of Pope Gregory the Great, Henry Bradshaw Society, Subsidia 1 (London: The Boydell Press, 1994) 43; Jungmann, The Mass of the Roman Rite, Vol. II, 155.

- Jungmann, The Mass of the Roman Rite, Vol. II, 154.

- “et omnibus orthodoxis atque catholicae et apostolicae fidei cultoribus.” As Willis notes, “The rightly believing defenders of the Catholic and Apostolic Faith are not the faithful in general, who are prayed for in the first part of this prayer, but the bishops in particular” (Willis, A History of Early Roman Liturgy, 43).

- “Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et N.”

- See Jungmann, The Mass of the Roman Rite, Vol. II, 104.

- Jungmann, The Mass of the Roman Rite, Vol. II, 164.

- Sacrosanctum concilium §64.

- Missale Romanum, Iuxta typicam tertiam (2008), Missae rituales, “I. In conferendis sacramentis initiationis christianae. 2. In Scrutinis peragendis.” The Roman Missal, English translation according to the Third Typical Edition: for use in the Dioceses of the United States of America (2011), Ritual Masses, “I. For the Conferral of the Sacraments of Christian Initiation. 2. For the Celebration of the Scrutinies.”

- See Liber sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli. Sacramentarium gelasianum, ed. Leo Cunibert Mohlberg, Leo Eizenhöfer, Petrus Siffrin, Rerum Ecclesiasticarum Documenta, Series Maior, Fontes IV (Rome: Herder, 1960) 33, n. 195.

- See Liber sacramentorum Romanae 33, n.195. A similar allowance is made for Eucharistic Prayers II and III.

- See Liber sacramentorum Romanae 33, n.195.

- See Jungmann, The Mass of the Roman Rite, Vol. II, 166. In article 43 of the General Instruction of the Roman Missal the universal norm is given, and then the exception for the United States indicated: “The faithful should stand […] from the invitation, Orate, fratres (Pray, brethren), before the Prayer over the Offerings until the end of Mass […]. In the dioceses of the United States of America, they should kneel beginning after the singing or recitation of the Sanctus (Holy, Holy, Holy) until after the Amen of the Eucharistic Prayer […].”

- Jungmann, The Mass of the Roman Rite, Vol. II, 166.

- “[…] pro quibus tibi offerimus: vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus […].”

- Jungmann, The Mass of the Roman Rite, Vol. II, 167.

- Francis, Apostolic Letter Desiderio Desideravi (June 29, 2022). English translation from the Vatican website, www.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/20220629-lettera-ap-desiderio-desideravi.html, accessed November 23, 2022.