Suite de la traduction de la série d’articles du père Uwe Michael Lang, C.O., parue dans la revue liturgique Adoremus. On trouvera ici l’original.

Dans l’une de ses lettres, Érasme de Rotterdam (mort en 1536) étayait le grand projet de l’humanisme de la Renaissance de revenir aux sources (ad fontes) en affirmant : » C’est aux sources mêmes que l’on extrait la doctrine pure « [1] Au XIXe siècle, conscient de l’histoire, saint John Henry Newman (mort en 1890) illustrait sa théorie du développement de la doctrine (et du culte) par une image étonnamment différente : « On dit en effet parfois que le ruisseau est plus clair près de la source. Quel que soit l’usage que l’on puisse faire de cette image, elle ne s’applique pas à l’histoire d’une philosophie ou d’une croyance, qui au contraire est plus équilibrée, plus pure et plus forte, lorsque son lit est devenu profond, large et plein »[2].

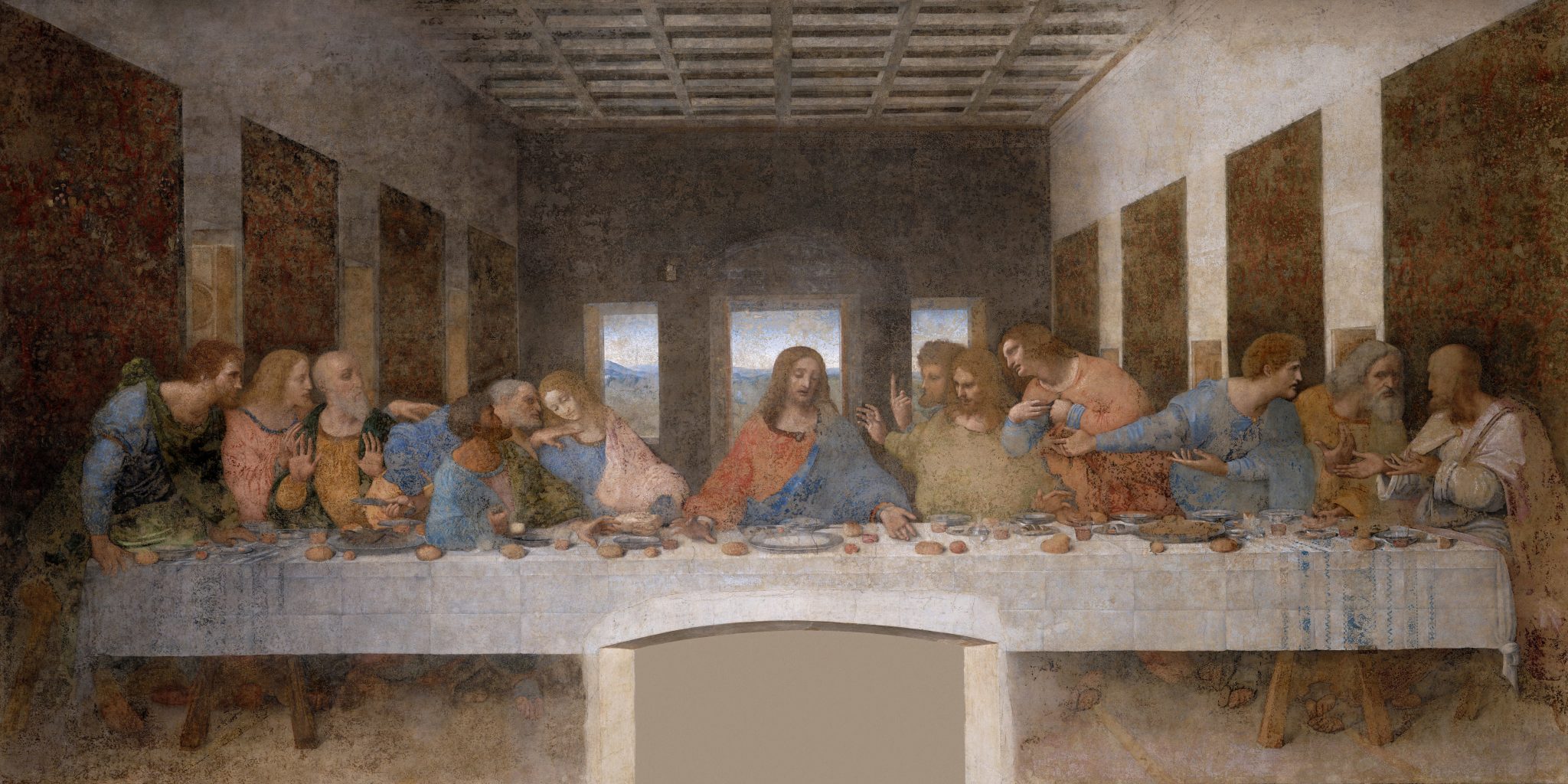

La recherche des origines de la liturgie chrétienne donne certainement raison à Newman plutôt qu’à Érasme. Les sources qui sont parvenues jusqu’à nous sont peu nombreuses et la mesure dans laquelle elles représentent un christianisme normatif est contestée. De plus, comme l’a fait remarquer Joseph Ratzinger (Benoît XVI), « la Cène est le fondement du contenu dogmatique de l’Eucharistie chrétienne, et non de sa forme liturgique. Cette dernière n’existe pas encore »[3]. Cette forme liturgique a été façonnée par la tradition apostolique, qui s’est d’abord transmise non pas en référence à des textes écrits (les livres étaient des biens de luxe auxquels peu avaient accès) mais dans la fidélité à l’enseignement oral, avec un rôle particulier pour la mémorisation. L’apôtre Paul offre un exemple de ce processus : il avait déjà instruit la communauté chrétienne de Corinthe sur la Cène du Seigneur lors de son long séjour dans la ville. Par écrit, il n’aborde que les problèmes spécifiques qui se sont posés et ne répète pas l’ensemble de son enseignement. En fait, il préfère résoudre les problèmes en personne (1 Corinthiens 11:34). Des auteurs paléochrétiens, tels que Tertullien (mort après 220), saint Cyprien de Carthage (mort en 258) et saint Basile de Césarée (mort en 379) confirment l’importance des pratiques liturgiques et dévotionnelles non écrites[4].

Les défis de l’histoire

La nature même de la tradition orale fait échouer l’effort de reconstruction de l’historien ; c’est pourquoi notre connaissance de la pratique liturgique dans la période la plus ancienne est très limitée et la plupart des recherches dans ce domaine sont hypothétiques. La « fraction du pain », que les Actes des Apôtres présentent comme « une célébration eucharistique et une participation proleptique au banquet messianique »[5], se déroule « à la maison » (Ac 2,45 et 5,42). On en conclut souvent que l’Eucharistie était à l’origine célébrée dans un cadre domestique, qui pouvait aller des maisons de ville (domus) et des propriétés de campagne des classes supérieures aux appartements de différentes tailles, ainsi qu’aux magasins utilisés à des fins commerciales et résidentielles. Plus récemment, l’idée d' »églises de maison » dans le christianisme primitif a fait l’objet d’un examen approfondi, et les chercheurs ont plaidé en faveur d’un cadre plus formel et hiérarchique de la liturgie chrétienne primitive[6].

Un texte clé pour la compréhension chrétienne primitive de l’Eucharistie est Malachie 1:11 : « Du lever au coucher du soleil, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on offre de l’encens à mon nom, une offrande pure. » Sur fond de sacrifices souillés offerts par un sacerdoce corrompu, Dieu lui-même annonce, par son prophète, une » offrande pure. » Le mot hébreu utilisé ici est minhah, qui désigne l’offrande de repas non sanglante, typiquement un pain cuit et une libation de vin, qui accompagnait l’holocauste dans le Temple de Jérusalem (voir Nombres 15,4-5).

À partir de 1 Corinthiens 10, ce sacrifice à offrir « en tout lieu » (et pas seulement au Temple) a été identifié par les premiers chrétiens à l’Eucharistie[7]. Dans l’Antiquité, le sacrifice d’animaux et de produits de la terre était au cœur même du culte religieux, tant païen que juif (avant la destruction du Temple en 70 après J.-C.). Par les paroles et les actes du Christ, le concept de sacrifice n’est pas supprimé mais transformé. C’est pourquoi l’Eucharistie, tout en étant initialement liée au repas communautaire de l’église locale (comme le montre la Didaché, 9-10), était déjà considérée comme une action sacrificielle (Didaché, 14) au début du deuxième siècle, voire avant. Pour y participer, il fallait être baptisé et se repentir. Même dans les cadres modestes des deux premiers siècles, un lieu sacré (par nécessité temporel, non permanent) était constitué par et dans le rituel accompli par le corps des croyants.

L’Eucharistie et l’Église primitive

La description la plus ancienne de l’Eucharistie remonte au milieu du deuxième siècle à Rome, dans la première Apologie de saint Justin Martyr (mort vers 165), une défense de la foi et de la pratique chrétiennes adressée à l’empereur Antonin Pius. Justin donne d’abord un compte rendu de l’eucharistie post-baptismale, puis il esquisse une eucharistie dominicale typique. La Première Apologie est écrite pour un lectorat présumé païen et, par conséquent, seule la structure essentielle de la célébration est donnée dans un langage intelligible pour les étrangers ; aucune information détaillée n’est fournie sur sa forme rituelle ou le contenu des prières. Les éléments de base de l’eucharistie dominicale sont restés les mêmes au fil des siècles : lectures scripturaires ( » mémoires des apôtres » – vraisemblablement les Évangiles – » ou écrits des prophètes « ), prédication, préparation du pain et du vin mélangés à l’eau, prières de louange et d’action de grâce offertes par celui » qui préside » et conclues par un » Amen » de l’assemblée, communion partagée entre les personnes présentes et apportée par les diacres aux absents, et collecte finale pour les personnes dans le besoin[8].

Notamment, Justin souligne le caractère unique de l’Eucharistie par analogie avec l’Incarnation : tout comme le Christ » a pris chair et sang pour notre salut « , le pain et le vin, qui ont été » eucharistisés par une parole de prière qui vient de lui « , sont » la chair et le sang de ce Jésus incarné « . Je considère que la « parole de prière » fait référence aux paroles de l’institution, que Justin cite ensuite sous la forme familière de Matthieu (26,26-28) et de Marc (14,22-24). Les offrandes eucharistiques transformées en chair et en sang du Christ – comme Ignace d’Antioche (vers 110), Justin préfère la terminologie johannique de « chair » (sarx) à « corps » (soma) – nourrissent « notre sang et notre chair ». L’accès à l’Eucharistie n’est pas indifférencié mais dépend de la foi, du baptême et de la conduite morale[9].

Premier texte source de la liturgie ?

Il existe un ordre ecclésiastique ancien, appelé « tradition apostolique », que les chercheurs du XXe siècle ont attribué à Hippolyte, un personnage assez haut en couleur de l’Église romaine qui a accusé son évêque Callistus (mort en 222) de laxisme dans la réconciliation des pécheurs et s’est érigé en premier antipape de l’histoire, mais qui a finalement été réconcilié et est mort martyr en 235. On pense qu’Hippolyte était un conservateur qui a compilé des informations importantes sur les pratiques liturgiques (peut-être même plus anciennes) de Rome. Cependant, des études récentes ont remis en question cette théorie concernant l’origine du document. Le document existant, originellement écrit en grec, sans titre, provient de l’Orient chrétien et n’a aucun lien avec Rome. Il n’a pas d’auteur unique, mais est une compilation de textes liturgiques qui étaient en usage et sujets à de fréquentes modifications. Il y a très probablement un noyau qui remonte au début du troisième siècle, auquel d’autres parties ont été ajoutées. Il existe une traduction latine dans un manuscrit du Ve siècle provenant de Vérone, ainsi que des versions dans des langues chrétiennes orientales.

Le texte a également influencé les ordres ultérieurs de l’Église en Orient (Constitutions apostoliques, livre VIII ; Canons d’Hippolyte ; Le Testament de Notre Seigneur Jésus-Christ). Aucun de ces ouvrages ne conserve l’intégralité du texte de ce qu’on appelle la Tradition apostolique, qui comprend : les rites d’ordination des évêques, des prêtres et des diacres ; les règlements sur les différents états de vie dans l’Église ; les rites du catéchuménat et du baptême ; diverses prières et bénédictions. Le rite d’ordination d’un évêque comprend le modèle très développé d’une prière eucharistique. Dans le Missale Romanum renouvelé de 1970, la prière eucharistique II suit le modèle « hippolytain » (bien qu’avec des modifications importantes). Bien que la Tradition apostolique contienne des éléments anciens, elle ne peut être utilisée comme source pour la liturgie romaine du début du IIIe siècle. Son influence sur le développement de la liturgie occidentale a été minime jusqu’aux réformes qui ont suivi Vatican II[10].

Notes

- Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami, ed. Percy Scafford Allen, Hellen Mary Allen and Heathcote William Garrod, 12 vol. (Oxford: Clarendon Press, 1906-1958), vol. II, 284. ↑

- John Henry Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine, 14th impression (London: Longmans, Green, and Co., 1909), 40. ↑

- Joseph Ratzinger, “Form and Content of the Eucharistic Celebration”, in Theology of the Liturgy: The Sacramental Foundation of Christian Existence, Joseph Ratzinger Collected Works 11, ed. Michael J. Miller (San Francisco: Ignatius Press, 2014), 299-318, at 305 (originally published in 1978). ↑

- Tertullian, On the Crown, 3-4; Cyprian of Carthage, Letter 63, 1 and 11; Basil of Caesarea, On the Holy Spirit, 27, 65-66. ↑

- Scott Hahn, Kinship by Covenant: A Canonical Approach to the Fulfillment of God’s Saving Promises, The Anchor Yale Bible Reference Library (New Haven and London: Yale University Press, 2009), 234. ↑

- See Edward Adams, The Earliest Christian Meeting Places: Almost Exclusively Houses? (London: Bloomsbury, 2016), and Stefan Heid, Altar und Kirche: Prinzipien christlicher Liturgie (Regensburg: Schnell & Steiner, 2019), esp. 69-85. ↑

- See also Didache, 14; Justin Martyr, Dialogue with Trypho, 41; Irenaeus of Lyon, Against Heresies, IV.17-18, and many later references in the patristic tradition. ↑

- Justin Martyr, First Apology, 65 and 67. ↑

- Justin Martyr, 1 Apology, 66. ↑

- The ancient text was also used for the revision of the Rite of Ordination of a Bishop and for the restored Rite of Christian Initiation for Adults (RCIA). ↑