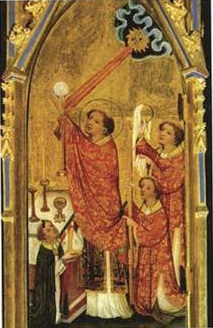

Nous célébrions hier la fête de saint Laurent de Rome, diacre, mort martyr sur un gril en 258 sous la persécution de l’Empereur Valérien.

Laurent était, comme diacre, attaché au service du Pape Sixte II. Celui-ci ayant été condamné à mort, Laurent, dont le plus ardent désir était de mourir avec celui qu’il considérait comme son père spirituel, le suivait en pleurant et lui disait :

« Quo progréderis sine fílio, pater ? quo, sacérdos sancte, sine minístro próperas ? » : « Où allez-vous, mon père, sans votre fils ? Saint pontife, où allez-vous sans votre diacre ? » (première antienne de Matines dans l’usage traditionnel, supprimée dans l’usage réformé).

Le pape lui répondit : « Non ego te désero, fili, neque derelínquo; sed majóra tibi debéntur pro Christi fide certámina. » : « Je ne t’abandonne pas, mon fils, ni ne te déserte ; mais une épreuve plus pénible t’est réservée, pour la foi au Christ. » (troisième antienne de Matines dans l’usage traditionnel, supprimée dans l’usage réformé).

Ce sont ce Sixte et ce Laurent qui sont mentionnés au Canon romain (ou première prière eucharistique dans l’usage réformé).

Cette fête nous donne l’occasion de nous pencher sur la manière dont ont été composées les prières d’ouverture, ou collectes, de la liturgie réformée ; il faut noter d’ailleurs que la prière d’ouverture de la messe est également utilisée pour conclure certains offices de la liturgie des heures, son importance dans la prière de l’Église ne saurait donc être exagérée.

Les textes liturgiques

La collecte du missel de 1962 est la suivante :

Da nobis, quǽsumus, omnípotens Deus: vitiórum nostrórum flammas exstínguere; qui beáto Lauréntio tribuísti tormentórum suórum incéndia superáre.

Nous te prions, Seigneur, d’éteindre en nous l’ardeur de nos vices, toi qui as donné au bienheureux Laurent la force de surmonter les flammes de ses tourments.

Cette collecte, bien attestée dans quarante-neuf manuscrits existants à partir du VIIIe siècle, est universellement utilisée pour saint Laurent, et presque toujours le jour même de sa fête (une poignée de manuscrits utilisent cette oraison à la vigile ou à l’octave). La seule variation textuelle de cette prière est l’ajout de martyri après Laurentio, dans cinq manuscrits.

En revanche, la collecte de l’usage réformé est une composition nouvelle, assemblée à partir de trois sources préexistantes (deux collectes et une préface) : on parle de centonisation. Les parties issues des trois sources sont mises en évidence ci-dessous de manière différente :

Deus, cuius caritátis ardóre beátus Lauréntius

C’est l’ardeur de ton amour, Seigneur, qui a donné au diacre saint Laurent de se montrer fidèle dans son service, et d’accéder à la gloire du martyre : accorde-nous d’aimer ce qu’il aimait, et d’accomplir ce qu’il a enseigné.

servítio cláruit fidélis et martýrio gloriósus,

fac nos amáre quod amávit, et ópere exercére quod dócuit.

Les sources

La première source de cette composition nouvelle est une collecte universellement utilisée pour saint Laurent, attestée dans vingt-neuf manuscrits, dont le sacramentaire gélasien, datant du VIe siècle : ci-dessous en gras, la partie utilisée dans notre centonisation.

Deus, cuius caritatis ardore beatus Laurentius edaces incendii flammas, contempto persecutore, devicit, concede propitius, ut omnes, qui martyrii eius merita veneramur, protectionis tuae auxilio muniamur.

O Dieu, qui donne cette ardeur d’amour pour toi par laquelle saint Laurent, après avoir défié le persécuteur, a surmonté le feu dévorant de l’incendie, accorde dans ta miséricorde que tous ceux qui vénèrent les mérites de son martyre soient défendus par le secours de ta protection.

La deuxième source est une préface pour saint Laurent, attestée dans seulement trois manuscrits, dont le Sacramentaire Léonien (Ve siècle), peut-être pour la vigile de sa fête ; ci-dessous en gras, la partie utilisée (lourdement modifiée) dans notre centonisation.

Praevenientes natalem diem beati Laurentii, qui levita simul martyrque venerandus, et proprio claruit gloriosus officio, et memoranda refulsit passione sublimis.

Anticipant l’anniversaire de saint Laurent, vénéré comme diacre et martyr, particulièrement remarquable et glorieux dans son devoir, et dont la sublime passion est un rappel lumineux.

La troisième et dernière source est une autre collecte, qui, avant la suppression de l’octave de saint Laurent par le pape Pie XII dans Cum nostra hac aetate (23 mars 1955), était la collecte de cette octave (17 août). Elle est présente dans trente-quatre manuscrits, à partir du VIIIe siècle, et utilisée pour saint Laurent dans tous ces manuscrits (dans un manuscrit, cette prière est dupliquée et utilisée pour saint Maurice). En gras, la partie utilisée pour notre centonisation :

Excita, domine, in ecclesia tua spiritum, cui sanctus Laurentius levita servivit, ut, eodemnos replente studeamus amare, quod amavit, et opere exercere, quod docuit.

Seigneur, suscite dans ton Église l’Esprit que servait saint Laurent diacre, afin que, remplis du même Esprit, nous nous efforcions d’aimer ce qu’il a aimé et de mettre en pratique ce qu’il a enseigné.

Toutes les prières anciennes utilisées pour composer la nouvelle collecte du Missel réformé sont donc associées à saint Laurent dans la tradition manuscrite, ce qui est un important point positif.

Les biais de la centonisation

La centonisation est une pratique assez habituelle dans l’élaboration de textes liturgiques, mais généralement on assemble plutôt des versets bibliques, en les juxtaposant, pour en faire ressortir un sens qui n’est pas évident dans le contexte de chacun des versets employés, par exemple en rapprochant un verset de l’Ancien Testament avec un verset du Nouveau. Il y avait eu par le passé des centonisations à partir d’oraisons, mais assez rarement, et jamais à l’échelle d’un missel entier (presque 80% des collectes du nouveau missel sont des centonisations, voire des compositions originales).

Personne ne songerait à critiquer en soi la réintroduction dans la liturgie d’une collecte du Ve siècle, ou d’une autre du VIIIe siècle, ce que sont la première et la troisième source de notre centonisation. Mais, après avoir vu les parties de ces sources qui ont été employées pour composer la nouvelle collecte, il est nécessaire de nous pencher sur les parties qui ont été rejetées. L’allusion à la façon dont saint Laurent a été martyrisé (edaces incendii flammas) a été supprimée de la première source, ainsi que toute notion de besoin et de supplication de la protection de Dieu (protectionis tuae auxilio muniamur), et de persécution (contempto persecutore), mais surtout, l’idée que son martyre est méritoire (martyrii eius merita) est occultée.

En outre, la demande de la nouvelle collecte, pour que nous puissions aimer ce que saint Laurent a aimé et mettre en pratique son enseignement (fac nos amáre quod amávit, et ópere exercére quod dócuit) a été fortement abrégée par rapport au texte d’origine. La troisième source, dont cette phrase est issue, demande à Dieu d’envoyer son Esprit Saint dans son Église et de nous remplir de ce même Esprit, comme l’était saint Laurent ; ce n’est que par le moyen de cette grâce divine que nous pourrons nous efforcer d’aimer ce que saint Laurent aimait et de mettre en pratique son enseignement.

Il est donc remarquable de constater que, dans cette nouvelle collecte, nous demandons à Dieu la charité et le salut, mais que les moyens de ces fins, mentionnés dans les sources, à savoir la grâce divine et les mérites de la Passion du Christ, à laquelle s’unissent les mérites des saints et spécialement ceux des martyrs, sont absents du résultat de leur centonisation.

Une réécriture nécessaire ?

Dans la collecte du Missel de 1962, nous demandons que nos propres vices soient éteints (vitiórum nostrórum flammas exstínguere), tout comme saint Laurent, dans son martyre, a surmonté le supplice des flammes (tribuísti tormentórum suórum incéndia superáre). Les réformateurs auraient-ils trouvée inélégante l’allusion au « vice », et la description du martyre, trop crue pour nos fins et sensibles esprits modernes ?

Il faut rappeler ici les mots lumineux du Concile Vatican II dans sa constitution Sacrosanctum Concilium :

On ne fera des innovations que si l’utilité de l’Église les exige vraiment et certainement, et après s’être bien assuré que les formes nouvelles sortent des anciennes par un développement en quelque sorte organique.

Sacrosanctum Concilium n°23

Dans l’exemple spécifique de la réécriture de la collecte (ou prière d’ouverture) pour saint Laurent, le résultat de la réforme correspond-il à ce qu’a voulu le Concile par ces mots ? Employer une des deux collectes anciennes (première et troisième source) aurait certainement correspondu au critère de continuité organique, mais pourquoi les fusionner, et pourquoi employer une préface pour « boucher les trous » ? On ne peut pas dire que le résultat sort de ses sources par un développement organique.

Mais surtout, c’est la nécessité certaine de réécrire la collecte du missel tridentin (dont il faut rappeler qu’elle est tout aussi ancienne !) qui n’est pas établie : était-il certainement nécessaire de ne plus parler de « nos vices », ou du « supplice des flammes », ou plus généralement de réécrire cette oraison ? On laissera le lecteur répondre pour lui-même à cette question.

Conclusion

Nous avons jugé à propos, plutôt que d’émettre une opinion de portée générale sur les oraisons du missel des saints Paul VI et Jean-Paul II, de donner à nos lecteurs l’historique d’élaboration d’une unique oraison, prise comme exemple. Cet exemple est représentatif, puisque les centonisations de trois sources ou plus forment la majorité des oraisons du nouveau missel. Les biais relevés dans la manière dont les passages centonisés ont été sélectionnés se retrouvent également dans de nombreuses autres oraisons.

Le Saint-Père écrivait dans la lettre d’accompagnement du Motu Proprio Traditionis Custodes : « Quiconque veut célébrer avec dévotion selon les formes antérieures de la liturgie peut trouver dans le Missel romain réformé selon le Concile Vatican II tous les éléments du Rite romain ».

L’exemple que nous avons traité aujourd’hui illustre pourquoi l’usage réformé, même célébré dignement, vers l’orient, en latin et avec chant grégorien, n’est pas interchangeable avec l’usage ancien. Il ne s’agit pas de juger ici de l’infériorité de l’un sur l’autre, mais simplement de constater que chacun contient des richesses dignes d’êtres préservées, « pour perpétuelle mémoire ».

Cet article est librement inspiré d’un article de M. Matthew Hazell sur le blog Rorate Caeli, que nous remercions vivement pour son étude sur les oraisons de la Saint-Laurent.

This article is freely inspired by another one by Mr. Matthew Hazell on the Rorate Caeli blog, whom we thank greatly for his study on St. Lawrence’s euchology.