Un récent débat sur le groupe Facebook d’Esprit de la Liturgie m’a conduit à prendre la défense d’un des aspects de la réforme liturgique de Paul VI : le retour à la logique dite « de sacramentaire », dans laquelle les diverses parties de la liturgie sont réparties dans différents livres en fonction de la personne qui les utilise, et qui s’oppose à la logique dite « de missel plénier », dans laquelle tout est dans le missel (pour la Messe) et dans le bréviaire (pour l’Office).

Cette défense mérite quelques nuances et quelques définitions : faisons le point sur l’état des livres liturgiques du rite romain.

1. Les livres liturgiques du rite romain en général

Pour fixer les idées, nous listons brièvement ici les livres liturgiques pour la Messe, puis ceux pour l’Office, puis ceux pour les autres sacrements.

Le Sacramentaire

C’est le livre du prêtre. Il contient les trois oraisons de la messe : la collecte (ou prière d’ouverture dans le rite de Paul VI), la secrète (ou prière sur les offrandes dans le rite de Paul VI) et la postcommunion. Il contient aussi l’ordinaire de la messe, en particulier le canon (ou prière eucharistique).

L’Évangéliaire

C’est le livre du diacre. Il contient les lectures évangéliques pour toutes les messes de l’année.

L’Épistolier

C’est le livre du sous-diacre ou du lecteur. Il contient, comme son nom l’indique, les lectures des épîtres pour toutes les messes de l’année, mais aussi les lectures de l’Ancien Testament, des Actes et de l’Apocalypse pour les messes qui en comportent.

L’épistolier et l’évangéliaire peuvent être rassemblés dans le même livre : on parle alors de Lectionnaire de la Messe (à ne pas confondre avec le Lectionnaire de l’Office qu’on verra plus loin). Le Lectionnaire de Paul VI contient également des psaumes à lire entre les deux lectures.

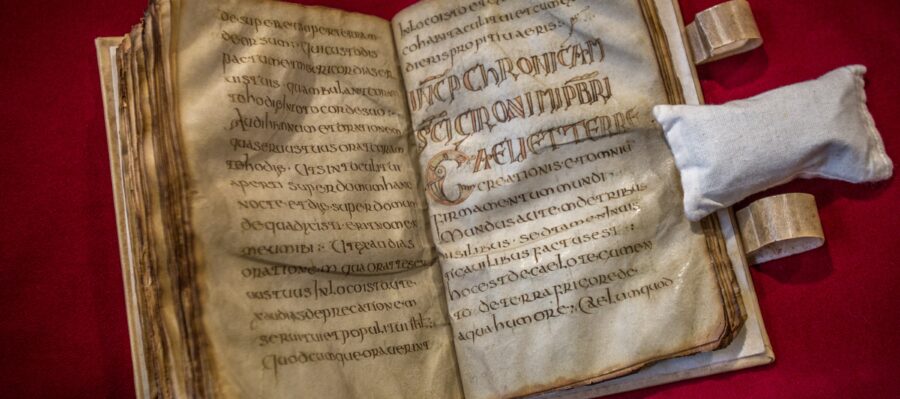

L’illustration en tête de cet article est un lectionnaire mérovingien du début du VIIIe siècle distinct de l’épistolier : il ne comprend que les lectures de l’Ancien Testament et des Actes.

Le Graduel

C’est le livre des chanteurs de la schola. Il contient des pièces de chant qui font partie de la liturgie de la Messe et reviennent à la schola : l’antienne d’introït ou chant d’entrée, le graduel (entre les lectures, là où dans le rite de Paul VI on lit plus souvent le psaume), l’alléluia (le trait, en Carême), le chant d’offertoire et l’antienne de communion. Il contient souvent le aussi le Kyriale (ci-dessous).

Le Kyriale

C’est le livre de l’assemblée. Il contient les chants qui reviennent à l’assemblée, à savoir ceux de l’ordinaire de la Messe : Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, ainsi que certains chants de procession propres à certaines messes, par exemple l’Asperges me et le Vidi Aquam.

Autres livres de chant

On connaît également divers livres de chant destinés à un petit groupe de solistes, ou à un soliste unique dans les petites églises, contrairement au graduel qui contient les chants à caractère collectif : le versiculaire qui contient les versets à chanter en alternance avec l’antienne d’introït si la procession d’entrée est longue, et en alternance avec l’antienne de communion si la procession de communion est longue ; le cantatorium qui ne contient que les graduels et alléluias, là où l’usage les fait chanter par des solistes ; l’offertoriale qui contient les versets à chanter de manière responsoriale avec le chant d’offertoire, si on emploie l’encens et que l’offertoire se prolonge ; le tropaire si on emploie les tropes (voir par exemple notre article sur les tropes d’introït). Ce dernier contient aussi traditionnellement les séquences, qui ne sont que des tropes d’alléluia ; comme il n’y en a plus que cinq, elles figurent au Graduel.

Le Missel plénier

Le Missel plénier cumule les fonctions d’un Sacramentaire, d’un Évangéliaire, d’un Épistolier, et contient également les textes des pièces du Graduel et du Kyriale, mais pas leur musique. Le missel plénier correspond à une situation où le prêtre assure toutes les fonctions liturgiques, mais ne chante rien : autrement dit, il est fait pour la messe basse, sans ministres sacrés ni chantres.

Voyons maintenant les livres nécessaires à l’office.

Le Psautier

Il contient les 150 psaumes de l’Office divin (seulement 147 dans la Liturgie des Heures de Paul VI suite à la censure de trois psaumes dits « imprécatoires ») disposés dans l’ordre où ils sont chantés lors des offices. Il contient en plus des cantiques issus de l’Ancien et du Nouveau Testament, chantés lors de certains offices à la manière des psaumes.

L’Antiphonaire diurne

Il contient les partitions des antiennes des sept offices de la journée (six depuis Vatican II) : Laudes, Prime (dont la suppression fut demandée par Vatican II dans Sacrosanctum Concilium), Tierce, Sexte, None, Vêpres et Complies. Les antiennes sont chantées avant et après chaque psaume. Cette alternance entre antiennes et psaumes constitue la partie essentielle de l’Office divin, dans les deux usages du rite romain. Il contient presque toujours le Psautier (ci-dessus), et le plus souvent l’Hymnaire (ci-dessous).

L’Hymnaire

Il contient les partitions des hymnes, chants poétiques écrits par divers auteurs au cours de l’histoire de l’Église. Dans la Liturgie des Heures de Paul VI, il contient également les antiennes dites invitatoires chantées au début du premier office de la journée, et le psaume 94 qui les accompagne.

Le Collectaire (ou Capitulaire, ou Lectionnaire diurne)

C’est le livre propre de l’hebdomadier, la personne chargée, souvent pour une semaine (d’où son nom), d’assurer certaines parties de l’office : ce livre contient les brefs passages de l’Écriture qui sont chantés lors de chaque office de la journée, ainsi que les oraisons qui concluent les offices. Cette oraison est fréquemment la collecte de la Messe du jour, d’où l’un des noms portés par ce livre.

Le Martyrologe

Il contient pour chaque jour de l’année la liste des saints fêtés ce jour et une brève biographie des plus importants d’entre eux. Le martyrologe du jour qui suit est chanté après l’heure de Prime dans certains usages du rite romain.

L’Antiphonaire nocturne

Il contient les partitions des antiennes et répons de l’office de nuit (Matines dans l’usage ancien, l’Office des Lectures dans l’usage réformé du rite romain). Les antiennes encadrent les psaumes comme pour les offices diurnes ; les répons suivent chaque lecture ou leçon (les Matines en comprennent trois ou neuf ; l’Office des Lectures en contient deux).

L’Homéliaire

Il contient certaines lectures de l’office de nuit qui sont issues des œuvres des Pères de l’Église. La plupart d’entre elles sont initialement des homélies, d’où le nom de ce livre.

Le Lectionnaire nocturne

Il contient les autres lectures de l’office de nuit, issues de l’Écriture, surtout l’Ancien Testament. Le plus souvent, il contient également l’Homéliaire, pour former un livre comprenant toutes les lectures de l’office de nuit.

Le Bréviaire

Il contient le Psautier, les Lectionnaires diurne et nocturne (dont l’Homéliaire), et les textes, mais non les partitions, contenus dans les Antiphonaires diurne et nocturne et dans l’Hymnaire. Il ne contient pas le Martyrologe car celui-ci n’est pas employé dans la récitation privée de l’Office. Le Bréviaire est l’exact pendant du Missel plénier pour l’Office divin : il permet à un clerc seul de réciter l’Office sans chant ni cérémonie, lui donnant tout le nécessaire en un seul livre.

Voyons maintenant les livres relatifs aux autres sacrements et sacramentaux.

Le Cérémonial des évêques

Il s’agit d’un livre tardif (première édition en 1600) qui décrit les particularités de toutes les cérémonies liturgiques et péri-liturgiques (messe, offices, funérailles, processions, salut…) où un évêque est présent. Il ne contient pas les textes de ces cérémonies, mais seulement leur description détaillée (rubriques).

Le Pontifical

Il contient les textes des cérémonies réservées à l’évêque : la Confirmation et l’Ordre, mais aussi les bénédictions des huiles, la consécration des autels, la bénédiction abbatiale…

Dans l’usage réformé du rite romain, il a été fusionné avec le Cérémonial des évêques. La dernière édition du Cérémonial des évêques (1998) contient donc les textes du Pontifical modifiés lors de la réforme liturgique de 1970.

Le Rituel

Il contient les textes de divers sacrements et sacramentaux non réservés à l’évêque : le Baptême, la Confession, le Mariage et l’Onction des malades, et diverses bénédictions.

Dans l’usage réformé du rite romain, il a été séparé en un livre pour chaque sacrement, et un Livre des Bénédictions.

2. Grandeur et décadence des livres pléniers

Le Bréviaire est beaucoup plus ancien que le Missel plénier : en effet, il s’est toujours trouvé que des clercs en voyage doivent réciter l’Office en privé ; alors que la célébration itinérante de la Messe est plus récente : elle date de l’apparition des ordres mendiants, dominicains et franciscains. Les premiers bréviaires apparaissent au IXe siècle, les premiers missels pléniers au XIIIe. Cependant, jusqu’au XIVe siècle, ils sont bien compris comme des abrégés, des condensés d’autres livres liturgiques qui font référence ; ils sont une nécessité pratique, mais ne constituent pas eux-mêmes la référence liturgique.

La logique s’inverse autour de Trente ; quoique le Concile de Trente lui-même soit fort équilibré et raisonnable à cet égard — comme, d’ailleurs, Vatican II — une espèce d’« esprit du Concile » avant la lettre met au premier plan la figure du prêtre dans la liturgie ; c’est le seul acteur important de la Messe, et quant à l’Office, pourquoi le faire chanter par des laïcs ? Les religieux ont toujours leurs antiphonaires, on édite toujours des graduels, mais le Bréviaire s’impose comme le livre qui fait la norme liturgique pour l’Office, et le Missel pour la Messe. Ce qui était au Moyen-Âge des abrégés d’autres livres deviennent des points de départ, à partir du texte desquels on compose la musique là où c’est nécessaire.

Au XIXe siècle, le mouvement liturgique promeut le retour à la logique des livres liturgiques médiévaux, afin de remettre chacun des acteurs de la liturgie à sa juste place, par réaction à cette logique « tridentine » (répétons-le, l’adjectif n’est pas idoine : Trente n’enseigne rien de tel), logique dans laquelle l’évêque n’est qu’un super-prêtre, le diacre un apprenti-prêtre, et le rôle des laïcs n’est pas explicité. Concernant les livres de chant, cette logique médiévale permet également de rappeler que la musique n’est pas une décoration facultative du texte, ce qu’un missel-référence et un graduel « périphérique » laisseraient croire, mais qu’en liturgie, texte et chant font corps, les paroles privées de leur musique perdant toute leur charge symbolique.

Ce mouvement portera du fruit en termes de publications de livres liturgiques, dans l’usage ancien et dans l’usage réformé du rite romain. Malheureusement, ces fruits sont encore imparfaits : voyons l’état des lieux.

3. Les livres liturgiques de l’usage ancien du rite romain

« Les livres en vigueur en 1962 », pour reprendre l’expression de la législation récente, comportent, pour la Messe : un Missel plénier (1962) avec le contenu de l’Épistolier et de l’Évangéliaire, un Graduel (1908) avec Kyriale, un Offertoriale (1935) et un Versiculaire (1961). Des éditions privées existent pour l’Épistolier et l’Évangéliaire, permettant d’éviter de chanter les lectures depuis le Missel d’autel lors des messes solennelles (avec diacre et sous-diacre).

Il manque donc essentiellement un Tropaire, si on souhaitait réintroduire les tropes, là où la réforme de Pie V les a supprimés, et les séquences, là où le missel curial (dit « tridentin ») du même Pie V n’en comprenait que quatre. De plus, le nouveau mouvement liturgique dans lequel s’inscrit Esprit de la Liturgie souhaite vivement l’édition d’un Épistolier et d’un Évangéliaire pour l’usage ancien du rite romain, dans les diverses traductions officielles, permettant de chanter liturgiquement ces lectures dans la langue vernaculaire.

Pour l’Office divin, étaient en vigueur en 1962 : un Antiphonaire diurne (1912) avec Psautier, Collectaire et Hymnaire diurne, et un Martyrologe (1913, avec annexes pour les canonisations récentes). Ces divers livres permettent donc aisément le chant de tout l’office diurne. On a également un Bréviaire (1960) pour la récitation de l’Office, dont l’office nocturne, mais ni Antiphonaire nocturne, ni Hymnaire nocturne, ni Lectionnaire nocturne et son Homéliaire.

Une édition privée de l’Antiphonaire nocturne (avec son Hymnaire) a été réalisée en 2002 par feu Holger Peter Sandhofe ; si elle a été bien reçue par les autorités romaines, elles ne l’ont pas approuvée officiellement.

Le chant solennel de l’office nocturne est donc encore aujourd’hui un patrimoine à recouvrer dans l’usage ancien du rite romain.

Pour finir, étaient en vigueur en 1962 le Rituel et le Pontifical édités à cette date en même temps que le Missel, ainsi que le Cérémonial des évêques (Cæremoniale Episcoporum), édité en 1886 par Léon XIII et régulièrement mis à jour depuis lors.

4. Les livres liturgiques de l’usage réformé du rite romain

La réforme liturgique a voulu revenir à la logique dite « de sacramentaire », mais il faut définir précisément nos termes, car les livres en question incluent des éléments inattendus par rapport aux définitions données au premier paragraphe de cet article.

Livres pour la Messe

Il nous faut commencer par examiner le Graduel. Il a été publié en 1974, et tous les spécialistes le jugent satisfaisant, et même très bon : son contenu est parfaitement officiel et déterminé par l’Ordo Cantus Missæ (1972), qui a la même autorité que le Missel. Il reprend 95% des chants du Graduel de 1908, et en ajoute quelques autres, issus du répertoire médiéval. Il comprend pour chaque messe de l’année les chants attendus : entrée, graduel, alléluia (trait en Carême), offertoire, communion. Ses rubriques précisent que le graduel se chante entre la première et la deuxième lecture, les dimanches et fêtes ; et quand il n’y a qu’une lecture, aux féries et mémoires, on peut chanter entre la lecture et l’évangile, ou le graduel et l’alléluia, ou seulement l’un des deux. Il inclut les références des versets à employer pour l’entrée et la communion, mais pas leur texte, ni leur partition. Un Versiculaire pour l’antienne de communion a été publié à titre privé en 2017 par Anton Stingl. Aucun travail similaire n’existe pour les antiennes d’introït.

Le Missel (2002) comprend, outre le Sacramentaire et l’Ordinaire de la Messe, une « antienne d’ouverture » et une « antienne de communion », sans partitions musicales. On ne peut qu’imaginer les raisons de cette curieuse inclusion : sans doute de permettre au prêtre de lire le texte de ces antiennes lorsqu’elles ne sont pas chantées, sans avoir à ouvrir le Graduel. Seul problème : les textes de ces deux antiennes ne sont pas les mêmes dans le Missel et dans le Graduel ! Rien ne justifie ces écarts, qui ont conduit, bien malheureusement, les compositeurs de musique à composer pour les textes des antiennes du Missel et non celles du Graduel, alors que, dans la logique que l’on voulait restaurer, Graduel et Sacramentaire sont bien distingués, et c’est le Graduel qui fait référence pour les textes des chants (et non un report erroné du texte de ces chants dans un Missel qui se défend d’être plénier mais qui tente de l’être au moins sous cet aspect).

Un Lectionnaire de la Messe (1970) a également été promulgué, qui inclut les péricopes évangéliques ; celles-ci ont aussi été regroupées dans des éditions approuvées afin de constituer des Évangéliaires. Ce lectionnaire contient deux lectures et un évangile pour les dimanches et fêtes, et une lecture et un évangile pour les mémoires et féries. Après la première (ou unique) lecture, il fait figurer un psaume. Ce psaume ne correspond jamais ou presque au texte du graduel du jour figurant au Graduel. Les circonstances dans lesquelles il est préférable d’employer ce psaume du Lectionnaire, ou le graduel du Graduel, ne sont pas claires. En tous cas, dans la logique que l’on veut adopter (« à chaque acteur liturgique son livre »), il faut définir si ce qu’on entend entre les lectures est soi-même une lecture (même chantée) ou un chant (même réduit à ses paroles récitées). Dans le premier cas, c’est le Lectionnaire qui fait foi, dans le deuxième, c’est le Graduel.

Le Lectionnaire de la Messe comprend également des versets d’alléluia, sans doute pour le cas où l’alléluia n’est pas chanté et où le lecteur lira le verset d’alléluia ; cette hypothèse étant analogue à celle expliquant la présence de deux antiennes (entrée et communion) dans le Missel. Mais encore une fois, les textes des versets d’alléluia ne sont pas les mêmes dans le Lectionnaire et dans le Graduel ! L’alléluia étant indubitablement un chant par sa nature propre, c’est le Graduel qui fait foi, et c’est le texte du Graduel qu’on doit mettre en musique si l’on chante la Messe. De même, pour le Carême, le Lectionnaire de la Messe contient des versets à lire à la place de l’alléluia, qui ne correspondent pas avec le texte du trait présent dans le Graduel, qui y remplace l’alléluia pendant le Carême. Les considérations que nous avons fait porter sur l’alléluia s’appliquent également à ce duo trait du Graduel – versets avant l’évangile du Lectionnaire.

Notons enfin qu’un Tropaire et un Offertoriale ont été publiés avec la bénédiction de l’autorité ecclésiastique, mais sans son approbation formelle pour l’usage liturgique.

En conclusion, on peut dire qu’à l’exception du Versiculaire pour l’introït, absence mineure qu’un chantre bien préparé peut pallier en éditant lui-même les versets d’introït, les livres publiés permettent la célébration de la Messe de la manière la plus solennelle et la plus déployée dans l’usage réformé du rite romain, si l’on résout correctement les incohérences graves qui existent entre ces livres.

Livres pour l’Office

Un Ordo Cantus Officii a été publié en 1983 et considérablement enrichi (des centaines d’antiennes ajoutées) en 2015. Ce livre n’est pas en soi un antiphonaire, il est en fait le sommaire d’un antiphonaire futur : il liste les antiennes à employer pour l’Office et donne leur référence dans les bases de données employées par les musicologues ; à eux d’en publier la mélodie dans des antiphonaires.

Ces antiphonaires peinent à voir le jour : l’Hymnaire (diurne et nocturne) a été publié en 1983, l’Antiphonaire diurne pour les Vêpres des dimanches et fêtes en 2009, et l’Antiphonaire diurne pour les Laudes des dimanches et fêtes en 2020. Ces livres, contrairement à l’Antiphonaire diurne de 1912 pour l’usage ancien du rite romain, ne contiennent pas le Collectaire. Les petites heures et l’office de nuit ne sont pour l’instant pas incluses dedans.

Un livre en quatre volumes intitulé Liturgia Horarum (2000) a été promulgué, livre qui est de facto un bréviaire : il contient l’intégralité des textes de l’office diurne et nocturne, psaumes, antiennes, répons, hymnes, lectures bibliques et patristiques, et oraisons du Collectaire, sans aucune partition de chant. Comme pour le Missel et le Lectionnaire de la Messe, les textes des antiennes et répons ne sont pas les mêmes entre ce nouveau Bréviaire et le nouvel Antiphonaire. Dans la logique dite « de sacramentaire », où chaque acteur de la liturgie a son livre propre, les antiennes étant indubitablement trouvées primordialement dans l’Antiphonaire, c’est celui-ci qui doit faire foi, puisqu’il est promulgué (via l’Ordo Cantus Officii) avec la même autorité que Liturgia Horarum. Les antiennes qui figurent dans l’editio typica de Liturgia Horarum ont donc dû être victimes d’une gigantesque faute de frappe.

Pas trace d’un Homéliaire, d’un Antiphonaire nocturne ou d’un Lectionnaire nocturne : l’office de nuit de la liturgie des heures réformée ne semble être destiné qu’à la récitation privée.

La suppression de l’heure de Prime a également supprimé l’emploi du Martyrologe, qui existe toujours, mais n’est plus un livre liturgique. Il s’agit indubitablement d’une perte, mais commenter la suppression de Prime n’entre pas dans le cadre de cet article.

En conclusion, l’Office divin, qui était déjà le parent pauvre de la liturgie tridentine, reste l’élément le plus délaissé de la liturgie réformée par Paul VI, en termes d’édition de livres liturgiques. Sa célébration solennelle, dans le langage de l’Église latine qui est le chant grégorien, est possible uniquement pour un tout petit nombre d’offices, certes les plus importants : les Laudes et Vêpres des dimanches et fêtes. Mais surtout, les livres pour l’Office reproduisent la logique post-tridentine de Bréviaire-référence, de manière tout à fait contraire aux intentions du Mouvement liturgique et du Concile Vatican II.

Livres rituels

L’auteur de cet article n’est pas un expert du rituel des sacrements et se bornera à constater que le Pontifical a été révisé pour l’usage réformé du rite romain, qu’une version révisée du Cérémonial des évêques a été publiée en 1984 et que les livres rituels nécessaires à la célébration des sacrements ont été publiés individuellement. L’usage réformé ne semble donc pas différer substantiellement de l’usage ancien en termes de livres utilisables pour la célébration des sacrements — l’auteur prend bien garde de se ne pas prononcer sur les évolutions des textes eux-mêmes.

5. Conclusion : une réforme en recherche de cohérence

Sous le rapport de la sortie d’une logique tridentine de Missel plénier, centrée autour de la figure du prêtre, de son Missel et de son Bréviaire, références absolues de la norme liturgique, pour revenir à la logique médiévale de Sacramentaire, dans laquelle chaque acteur liturgique dispose d’un livre propre qui fait référence dans son domaine propre, force est de constater que la réforme s’est arrêtée au milieu du gué.

Si l’effort a été fait pour la Messe de distinguer Graduel, Missel et Lectionnaire, le découpage des textes auparavant contenus dans le Missel plénier entre ces trois livres n’est pas clair, et conduit à des incohérences que l’auteur de cet article juge pires que les déficiences du principe de Missel plénier. Il suffirait cependant d’un acte très simple de l’autorité pour y remédier : une clarification quant au fait que le texte des antiennes d’entrée et de communion du Graduel prime sur celui du Missel, que les textes du graduel et de l’alléluia du Graduel priment respectivement sur ceux du psaume et de l’alléluia du Lectionnaire.

Quant à l’Office divin, il reste prisonnier de la logique du tout-Bréviaire, où le texte est divorcé de sa musique qui pourtant ne doit faire qu’un avec lui. Le chant public et solennel de l’Office, lieu par excellence de la participation active des fidèles, appelé de ses vœux par le mouvement liturgique et le Concile Vatican II, se trouve donc face à une alternative cruelle : composer une musique sans fondement historique dans la tradition latine, qui ne vaudra que pour une communauté et un petit nombre d’années, voire ne pas chanter et réciter l’office en commun (dans de nombreuses paroisses et communautés, on pratique un mélange de ces deux solutions), ou bien célébrer dans l’usage ancien du rite romain, ou bien partir soi-même à la pêche aux manuscrits médiévaux pour établir une mélodie grégorienne que l’Église refuse à ses enfants et à son Dieu.

Il ne nous reste qu’à prier Dieu que son Église, par ses évêques et spécialement le premier d’entre eux, finisse de franchir le gué et réalise enfin la réforme réellement demandée par le Concile : une liturgie dans laquelle chacun sait ce qu’il doit faire et tient son rôle, libérée de l’arbitraire du célébrant, et intimement unie à ce chant grégorien qui en est comme le matériau sonore. À cette fin, l’édition de livres liturgiques dédiés à chaque acteur liturgique, assemblée comprise, pour la Messe comme pour l’Office, est indispensable.