Je souhaiterais examiner ici le rapport qui existe dans le chant grégorien entre texte, musique et rite. Je prendrai d’abord grand soin de définir deux réalités éminemment polysémiques : le chant grégorien et le rite romain ; il me semble que cette définition est un exercice fondamental pour saisir le lien entre romanité rituelle et chant grégorien. Le lecteur que ces considérations ennuient pourra se reporter directement à la conclusion intermédiaire “Chant et rite”. Ensuite, je tenterai de dépasser l’affirmation (au demeurant tout à fait vraie) selon laquelle le chant grégorien est suprêmement au service de son texte, pour montrer comment il dit plus que son texte, en éclairant le rapport entre ce dernier et l’action rituelle particulière qui lui est attachée.

1. Qu’est-ce que le chant grégorien ?

Le terme admet de multiples définitions ; je vais en donner trois, qui recouvrent trois réalités très différentes ; et c’est à partir de la troisième que je vais opérer dans la suite, quoique les deux premières aient leur valeur propre dans leur domaine propre.

1.1. Le chant grégorien des historiens

Pour un historien, le chant grégorien est le répertoire musical formé pendant le siècle qui précéda la réforme carolingienne (donc entre 700 et 800), par importation en Francie (le royaume mérovingien, puis carolingien, couvrant l’ouest de l’Allemagne, le Bénélux et la moitié nord de la France) du chant qu’on appelle aujourd’hui vieux-romain, qui comme son nom l’indique était le chant employé à Rome avant d’y être supplanté par le chant grégorien, importation décidée par les souverains Francs et réalisée par de nombreux échanges de chantres entre la cour papale et la cour royale franque durant le 8e siècle.

Au sobre et solennel chant vieux-romain, les chantres francs ajoutèrent de nombreuses ornementations, reflétant le goût des barbares du nord pour une certaine exubérance – exubérance qui nous semble aujourd’hui très relative !

Ce chant, plus proprement appelé romano-franc, fut appelé grégorien sous Charlemagne par référence à la réforme de saint Grégoire le Grand (mort en 604), non pour exagérer son antiquité, mais parce qu’il se voulait un simple développement du chant romain que Grégoire le Grand avait stabilisé en créant la Schola cantorum de Rome.

Le chant grégorien des historiens est donc défini par les manuscrits du 9e-10e siècles, les premiers sur lesquels figure la notation musicale en plus du texte, ce qui en exclut, d’une part, les compositions postérieures, et d’autre part, les parties chantées de la liturgie qui sont pas issues de cette assimilation par la culture franque de l’art musical romain ; ce dont nous donnerons quelques exemples plus loin.

1.2. Le chant grégorien des musicologues

Pour un musicologue ou un musicien versé dans ces matières, le chant grégorien est un chant :

— monodique, c’est-à-dire à une seule voix ;

— a capella, c’est-à-dire sans accompagnement d’instruments ;

— employant l’échelle diatonique, c’est à dire les tons et les demi-tons tels qu’on les connaît dans la musique occidentale jusqu’à nos jours ;

— modal, c’est-à-dire que chaque pièce emploie les notes de la gamme naturelle en les organisant autour d’une ou deux teneurs ou cordes, des notes sur lesquelles la mélodie se pose régulièrement et autour desquelles elle se développe ;

— relativement orné, et faisant usage de figures mélodiques, ou cadences, nombreuses mais bien identifiées ; ceci le différencie du plain-chant des 17e et 18e siècles, beaucoup plus simple dans son expression.

Cette définition recouvre donc les compositions ajoutées au répertoire liturgique après cette première moitié du moyen-âge qui définit le chant grégorien des historiens, pour autant que ces compositions dites néo-grégoriennes respectent le caractère musical propre du chant grégorien, tel qu’on l’a défini ci-dessus, ce qui est le cas de la plupart d’entre elles.

1.2. Le chant grégorien du Concile Vatican II

D’après la constitution Sacrosanctum Concilium (1963) du deuxième concile du Vatican, le chant grégorien est le chant propre de la liturgie romaine.

Cette phrase est la plupart du temps considérée comme étant l’attribution d’un titre ou d’une distinction (“chant propre de la liturgie romaine”) à une réalité préexistante (le chant grégorien – reste à savoir lequel : celui des musicologues ou celui des historiens, ou un autre encore).

On devrait plutôt comprendre cette phrase comme une définition. Qu’est-ce que le chant grégorien ? C’est ce qu’on chante dans la liturgie romaine. Mais que chante-t-on dans la liturgie romaine ? Au moment où le Concile donne cette définition, ce qu’on chante dans la liturgie romaine est défini par ses livres officiels : l’Antiphonale Romanum de 1912, pour l’office divin (sauf Matines), le Graduale Romanum de 1908, révisé en 1961, pour les chants de la Messe (sauf les parties du prêtre), le Missale Romanum de 1962 (pour les parties du prêtre à la Messe).

Et que contiennent ces livres ?

— Le chant grégorien des historiens, c’est-à-dire toutes les pièces du chant romano-franc du 9e siècle, plus ou moins bien restituées, pour employer le terme consacré, à partir des manuscrits anciens, à l’exception notable des répons de Matines, joyaux de la musique liturgique médiévale, que le rite romain n’a toujours pas officiellement restaurés (encore que quelque progrès ait été fait en ce sens après la réforme liturgique) ;

— le chant grégorien des musicologues, c’est-à-dire, en plus des pièces précédentes, des pièces plus récentes, allant du 12e au 20e siècle, fidèles aux caractéristiques musicales du chant grégorien ;

— une grande variété de tons communs qui constituent une partie incontournable de ces livres, mais qui ne sont pas capturés par les définitions précédentes. Ce sont les tons sur lesquels on chante les psaumes de l’office (rappelons que chaque office comporte entre trois et neuf psaumes), les psaumes de la messe (en 1963, il y en a deux : un à l’entrée et un à la communion ; le premier est aujourd’hui le plus souvent réduit à son antienne et un verset, le second est réduit à son antienne) ; il s’agit encore des tons sur lesquels le prêtre chante Dominus vobiscum et l’assemblée répond Et cum spiritu tuo, des tons sur lesquels on chante les lectures de la messe et de l’office, des tons sur lesquels le prêtre chante la préface de la Messe, le Pater noster, et ainsi de suite ;

— des directives sur la manière de chanter, qui sont inséparables des partitions elles-mêmes, qui constituent des indications d’interprétation au même titre que celles figurant sur la portée de nos partitions modernes. En particulier, certaines parties doivent se chanter recto tono, est-il précisé, c’est-à-dire continûment sur une seule note, ou bien voce recta et depressa, c’est-à-dire recto tono sur une note très grave.

Suis-je en train d’affirmer que de débiter une phrase ou un texte entier sur une seule note, ce serait du chant grégorien ? Oui, sans hésitation, puisqu’il s’agit de chant et que cela a lieu au sein de la liturgie romaine. Du recto tono aux Alléluias les plus ornés, du ton dit de la Prophétie servant pour chanter les lectures vétérotestamentaires des Quatre-Temps et des Vigiles, aux hymnes des heures de l’office, voilà tout ce qu’embrassaient dans leur esprit les Pères conciliaires quand, en 1963, ils liaient indissolublement le chant grégorien et la liturgie romaine. Mais quelle liturgie romaine ?

2. Qu’est-ce que le rite romain ?

Je vais également donner trois définitions de ce terme ; mais contrairement aux trois définitions du grégorien, qui sont toutes trois vraies (encore que seule la troisième me semble permettre d’exprimer correctement la place du chant grégorien dans la liturgie), les deux premières définitions que je vais donner sont fausses, ou au moins assez incomplètes pour qu’il faille les rejeter.

2.1. Le rite romain des archéologues

L’univers de la liturgie est plein de nostalgiques. Ce n’est pas un mal en soi ; il me semble que tout historien fantasme son propre Âge d’Or, et sait bien, même inconsciemment, quelle date il choisirait s’il lui était offert de voyager dans le temps. Nous prétendons tous être tournés vers l’avenir, et ultimement vers la Parousie ; et nous essayons sincèrement de l’être, du moins la plupart d’entre nous. Mais nous avons tous notre époque fétiche — et notre lieu fétiche, car le rite romain n’a été unifié géographiquement que très récemment.

Certains cèdent à cette tentation et, plus ou moins consciemment, appellent “rite romain” la liturgie telle qu’elle était pratiquée à leur point favori du temps et de l’espace. L’auteur de ces lignes rêve la nuit — la nuit, mais pas le jour, c’est à dire involontairement — de vivre la liturgie des cathédrales de Metz, Aix-la-Chapelle et Laon autour de 820. Cette forme particulière de perversion est assez rare ; il existe trois principaux clubs d’archéologues aux perversions plus répandues.

— Les fixistes, qui déterminent subjectivement une date à partir de laquelle le spectre du modernisme a commencé de s’introduire dans la liturgie ; pour la majorité, c’est 1962 ; c’est la popularité des livres de 1962 qui a poussé Benoît XVI à reconnaître ceux-ci comme forme extraordinaire du rite romain dans Summorum Pontificum Cura en 2007. Certains, mieux informés, arguent que l’action de Mgr. Annibale Bugnini, le principal auteur de la réforme de 1969-1975, a commencé avec la réforme de la semaine sainte de 1955, et donnent 1954 comme la date indépassable de la liturgie romaine. D’autres enfin, plus rares, considèrent que saint Pie X, qui, dans Divino Afflatu (1911), a énormément raccourci l’office en supprimant les répétitions de psaumes dans le psautier hebdomadaire, s’est écarté de la disposition immémoriale du psautier romain en faisant, avant la lettre, œuvre de pastoralisme, et s’en tiennent à l’état de la liturgie en 1910.

— Les vieux-jeunes, qui vont tranquillement sur leur soixante-dix ans en se morfondant de ce que le grand élan des années post-conciliaires semble s’essouffler avec le retour de quelques soutanes, d’un petit peu de latin, mais surtout d’une jeunesse désireuse de sacré et peu alléchée par l’idée de rendre à la Majesté divine le culte qu’elle mérite en chantant des paroles dignes d’une mauvaise Internationale sur une musique digne d’un mauvais Patrick Sébastien, et taxant cette jeunesse de rigidité, nouveau péché mortel à la mode.

— Enfin, les archéologues que visait spécifiquement Pie XII dans Mediator Dei (1947) — encore que sa condamnation puisse fort bien s’appliquer rétroactivement aux deux premières catégories —, c’est-à-dire ceux qui visent, ou prétendent viser, un retour à la liturgie apostolique et paléo-chrétienne (certains acceptent de considérer également la liturgie basilicale des 4e et 5e siècles, encore qu’ils choisissent soigneusement ce qu’ils en retiennent, surtout pas, par exemple, l’orientation). Non contents de nier la possibilité que l’Esprit Saint puisse conduire l’Église au cours de l’histoire dans ses définitions liturgiques, ils sont forcés de compenser par leurs propres inventions l’absence presque totale de certitudes sur le contenu de la liturgie des premiers siècles (la somme des faits certains, ou même seulement très probables, à propos de la liturgie avant le 6e siècle, tiendrait aisément sur le recto d’une feuille A5).

Ce n’est pas sans un certain malaise qu’il faut admettre que ce troisième club d’archéologues a eu une influence déterminante sur la réforme liturgique des années 1970.

Il n’est pas nécessaire de s’étendre beaucoup sur la vacuité de ces définitions, entièrement subjectives et arbitraires, nourries surtout par l’imagination et le fantasme.

2.2. Le rite romain de Traditionis Custodes

J’appelle, un peu plaisamment, “rite romain de Traditionis Custodes”, le rite qui, à une date donnée de l’histoire, est celui pratiqué à Rome par la curie pontificale.

Ce rite romain-là a toujours été assez dépouillé, comparativement aux liturgies qui se déploient dans les cathédrales de l’Europe occidentale, d’Aix-la-Chapelle à Lyon, de Narbonne à Salisbury. Il est codifié par le peu recommandable pape Nicolas III en 1277, et étendu en 1570 par saint Pie V à tous les diocèses latins dont le rite propre datait de moins de 200 ans. Il est régulièrement modifié de manière unilatérale par l’arbitraire pontifical, ce qui va alimenter les tensions entre Rome et les Églises particulières des différents pays européens (surtout la France) jusqu’à la fin du 19e siècle.

Enfin, ce rite se transforma en profondeur lorsqu’il fut presque entièrement réécrit en 1970, et traduit ; son ars celebrandi ne cessera jamais de dépendre fortement du pontife régnant, avant comme après la réforme ; mouvement de balancier finalement assez traditionnel.

Il est à noter que dans cette définition, le rite romain est aujourd’hui célébré presque exclusivement en italien et en anglais, sauf pour certaines parties qui sont encore parfois chantées en latin aux plus grandes fêtes.

En somme, le rite romain de Traditionis Custodes, c’est ce que le pontife régnant a décrété, indépendamment de tout souci de continuité historique.

2.3. Le rite romain du Concile Vatican II

En écrivant que le chant grégorien est le chant propre de la liturgie romaine, les Pères conciliaires ne pouvaient certainement pas avoir une posture archéologique : en effet, affirmer que le chant grégorien est le chant propre d’un objet passé et figé est peut-être vrai, mais ce n’est sûrement pas intéressant ; cela reviendrait à énoncer un fait historique (en tel lieu, à telle époque, on chantait du chant grégorien) sans qu’il ne puisse y avoir aucune conséquence pratique hic et nunc.

Les Pères conciliaires ne pensaient sûrement pas non plus à la seule liturgie de la curie papale. D’une part, venant de diocèses des quatre coins du monde, ils la connaissaient assez peu ; d’autre part, la liturgie curiale étant soumise à un certain arbitraire pontifical, toute vérité qu’on dit sur elle ne peut être que de faible portée : elle tient dans le temps jusqu’à la prochaine réformette, et elle tient dans l’espace dans les limites du diocèse de Rome.

Il faut donc prendre l’hypothèse que les Pères conciliaires ont voulu, en liant chant grégorien et rite romain, poser une affirmation qui était vraie avant eux et resterait vraie après eux, et qui était vraie pour toutes ces parties de l’Église latine qui n’ont pas d’autre rite propre que celui de Rome, quelles que soient les adaptations locales qu’on y avait ménagées dans le passé et qu’on continuerait d’y ménager dans l’avenir.

Qu’est-ce donc que le rite romain ? C’est la collection, ou, mieux, la récapitulation (les imprimeurs parleraient d’image composite, et les mathématiciens, d’intégrale), de toutes les liturgies célébrées dans l’histoire de l’Occident chrétien, du moment qu’elles étaient célébrées en référence à ce qui se faisait ou s’était fait à Rome, sans forcément en chercher une imitation parfaite.

Cette définition est bien belle, pourra-t-on rétorquer, mais elle est absolument inutilisable ; j’en conviens. Cependant, employer cette définition permet de dégager quelques constantes, quelques caractéristiques du rite romain, non pas universelles sans exception, mais dont les exceptions sont marginales, et qu’un œil honnête reconnaît comme centrales dans cette immense collection de liturgies particulières de toutes les époques.

On peut citer, pêle-mêle, la structure de l’année liturgique, la structure de la Messe, les huit offices quotidiens, la majorité des oraisons, chants et lectures du cycle des dimanches (les oraisons et les lectures ont été entièrement changées dans l’usage réformé après 1970, mais pas les chants, qui subsistent dans le Graduel de 1974), et surtout une manière de prononcer les prières du prêtre comme de l’assemblée, qui n’est jamais la voix parlée, mais toujours soit la voix basse, soit le chant, un chant monodique, a capella, modal, orné, autrement dit, mouvant et mutant avec plus ou moins de succès à travers les époques, le chant grégorien.

Conclusion intermédiaire : chant et rite

Nous voici arrivés, après un développement sémantique dont le lecteur qui l’a enduré jusqu’au bout me pardonnera la longueur, à la conclusion de ces premières parties : le chant grégorien est le support de la parole dans la liturgie de l’Occident chrétien, de son évangélisation primitive à nos jours. Il est le vecteur de tous les textes qui ne sont pas récités à voix basse, qu’ils soient chantés recto tono, ou de manière syllabique ou psalmodique, ou au contraire d’une manière si ornée que de longues secondes en séparent les mots. Cette définition, bien sûr, admet des exceptions : il y a bien une poignée de textes lus lors de la célébration des sacrements autres que l’Eucharistie ; et dans cette petite fraction de seconde que sont les soixante-dix dernières années au regard de l’histoire de l’Église, la majorité des textes liturgiques a été lue à voix haute plutôt que chantée ; il y a bien eu des époques où le chant ne pouvait, d’un point de vue musical, revendiquer qu’une parenté très lointaine, voire inexistante, avec le chant grégorien : c’est le cas de notre époque, et ce fut aussi le cas d’une partie de l’époque moderne et industrielle ; il y a bien certains lieux dans l’Occident chrétien où le chant liturgique n’a jamais eu les caractéristiques musicales du grégorien : c’est surtout le cas du chant mozarabe, car les chants ambrosien, dominicain, coutançais, clunisien, ne se différencient qu’à peine, musicalement, du chant grégorien romain. Mais ces exceptions ont toutes un caractère périphérique : soit géographiquement (l’Espagne mozarabe, c’est loin), soit chronologiquement (la déclamation parlée des lectures, c’est récent), soit musicalement (le plain-chant, c’est une dégénérescence du grégorien qu’un énergique sursaut impulsé par Dom Guéranger a eu tôt fait de restaurer).

Nos définitions bien choisies des deux termes de la phrase de Sacrosanctum Concilium nous permettent donc d’exprimer une fois de plus l’articulation fondamentale entre le rite romain et le chant grégorien : le second est la voix naturelle du premier, le support de sa parole.

3. Diversité du rite, diversité des formes

3.1. La bonitas formarum

À l’époque contemporaine, c’est le motu proprio Tra le sollecitudini (moins connu sous son titre latin Inter plurimas pastoralis officii sollicitudines) du saint pape Pie X, publié en 1903, qui définit les bases théoriques de la musique liturgique, pour la première fois depuis le concile de Trente (et dans la continuité de ce dernier). Trois critères y sont donnés : la sanctitas, l’universalitas, et la bonitas formarum. Pie X développe ces trois critères : la sanctitas impose qu’on ne devrait pas pouvoir confondre une pièce de musique liturgique avec une pièce de musique profane, ni par son texte, ni par sa composition ; l’universalitas n’est pas l’uniformité géographique absolue, mais permet d’exprimer le génie musical de chaque culture seulement dans la mesure où il se conforme au caractère objectif du culte divin ; mais c’est la bonitas formarum qui nous intéresse aujourd’hui. Pie X développe peu cet aspect, si ce n’est pour préciser que cette beauté doit élever l’âme et non seulement consister en un exercice esthétique sans but supérieur à lui-même.

Le pape poursuit son propos en expliquant que le chant grégorien possède au degré ultime ces trois qualités.

Le texte latin (et l’original italien, bontà delle forme) seraient mieux traduits en parlant de l’excellence des formes. Pourquoi ce pluriel à formes ? Parce que le chant grégorien, tel qu’on l’a défini au-dessus, possède de toute évidence une très grande variété de formes, allant du recto tono aux interminables mélismes des alléluias ; la diversité des actions rituelles au sein du rite romain entraîne une diversité de formes musicales pour le chant liturgique, et chacune de ces formes doit être excellente, c’est à dire portée à son plus haut degré de perfection technique. Dans son chirographe pour le centenaire de Tra le sollecitudini, le saint pape Jean-Paul II va plus loin, en enseignant que :

La musique liturgique doit répondre à certaines conditions spécifiques : l’adhésion totale aux textes qu’elle présente, l’harmonie avec le temps et le moment liturgique auquel elle est destinée, la juste correspondance avec les gestes proposés par le rite. Les divers moments liturgiques exigent en effet une expression musicale qui leur soit propre, visant à chaque fois à faire apparaître la nature propre d’un rite déterminé.”

Nous allons voir pourquoi le chant grégorien correspond à ces conditions de manière insurpassable.

3.2. Contexte scripturaire et rituel

Considérons deux emplois liturgiques de ce verset du psaume 50 :

Aspérges me, Dómine, hyssópo, et mundábor : lavábis me, et super nivem dealbábor.

Asperge-moi, Seigneur, avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi et je serai plus blanc que neige.

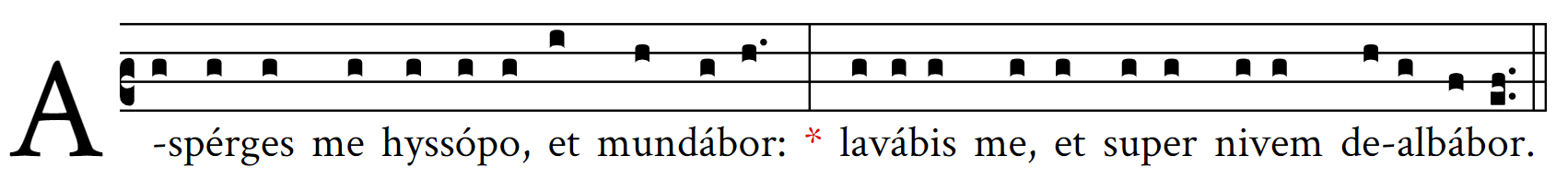

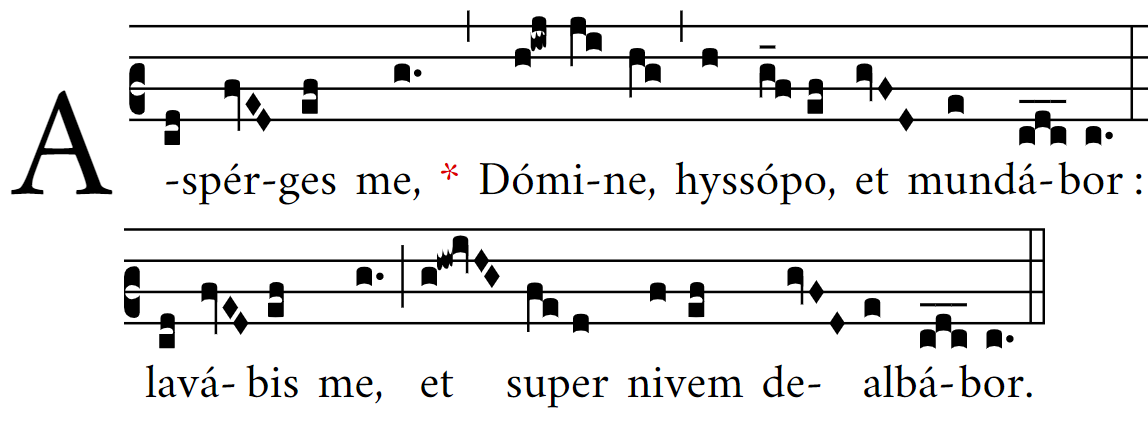

On trouve ce verset chanté avec le reste du psaume 50 (le fameux Miserere, psaume pénitentiel par excellence) à l’office des Ténèbres du vendredi saint, sur le ton 7c commandé par l’antienne Proprio Filio suo (ci-dessous).

On le chante également pendant l’aspersion à la grand-messe dominicale (ci-dessous).

Comparons ces deux partitions. Elles ont en commun le mode 7 (transposé), dont l’antienne de l’aspersion dominicale exhibe toutes les caractéristiques : repos intermédiaire sur le ré (finales du segment Asperges me, du segment Domine et du segment lavabis me) ; forte présence mélodique du do parmi les notes de passage ; finales des deux stiques sur le sol inférieur. Le mode 7 n’est généralement pas considéré comme un mode triste, ou pénitentiel (ce sont plutôt les modes 2 et 6), il exprime une certaine confiance ; Guido d’Arezzo le qualifie d’angélique, et Adam de Fulda, de ton de la jeunesse.

Quelles différences observe-t-on ? Le verset de psaume est chanté sur le rythme naturel de la parole, et dure environ six secondes ; on parle de chant syllabique. L’antienne est chantée sur le rythme d’une déclamation très lente, et dure environ trente secondes. Elle comporte donc des notes de passage ornementales ; on parle de chant neumatique.

De plus, le verset est chanté dans le contexte du psaume entier, à égalité avec les dix-neuf autres versets de ce psaume ; il constitue l’action liturgique principale au moment de sa récitation ; il n’est pas répété. Il est chanté par des chanoines, des moines, un groupe de laïcs, généralement pas par une grosse assemblée (même à l’époque où les offices des Ténèbres étaient très à la mode, on n’y rencontrait pas la même foule qu’à la messe). Avec le reste du psaume 50, il exprime le sentiment général d’une contrition pleine d’espérance.

Au contraire, ce même verset du psaume 50 est mis en valeur de manière singulière dans l’antienne, d’autant qu’il est chanté par tout le peuple à la Messe ; c’est un chant d’assemblée, d’où l’intérêt d’une certaine lenteur dans le débit des syllabes (tous ceux qui ont entendu le Je crois en Dieu récité par une foule nombreuse ont constaté qu’il était parfaitement inintelligible à un non-initié, sauf quand la foule adopte un débit nettement plus lent que celui d’une conversation). L’Asperges me accompagne l’aspersion, qui constitue l’action liturgique principale, dont il dépend et qu’il illustre : l’assemblée est invitée à se remémorer son baptême par ce chant. Il est répété, généralement deux fois, mais parfois trois ou plus si l’aspersion se prolonge, s’adaptant au rite dont il dépend.

Nous observons donc dans cet exemple deux formes du chant grégorien, qui permettent, ou bien d’insérer un fragment de texte dans son contexte scripturaire (c’est le cas du verset), ou bien d’élever celui-ci au-dessus de son contexte scripturaire (c’est le cas de l’antienne) pour l’appliquer à une réalité (le baptême) inconnue de son auteur humain.

3.3. Solennité du jour liturgique

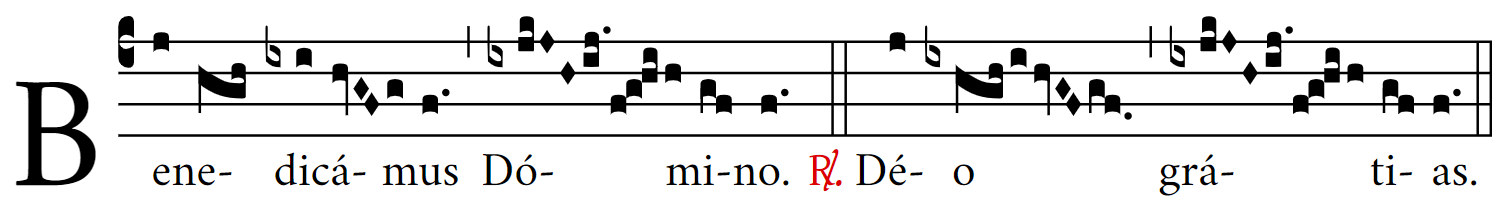

Considérons les deux chants ci-dessous. Le premier sert de conclusion aux Laudes des fêtes de 2e classe (dans l’usage réformé, il conclut les Laudes des fêtes, par opposition aux mémoires et aux solennités).

Le second conclut les Laudes (et les Vêpres) des féries de l’Avent et du Carême.

Il apparaît clairement que le chant grégorien, pour le même texte assurant la même fonction rituelle, permet de différencier le degré de solennité du jour liturgique, en adoptant un chant mélismatique (pour les plus grandes fêtes), neumatique (comme dans le premier exemple) ou syllabique (comme dans le second).

3.4. Fonction du texte et de la pièce

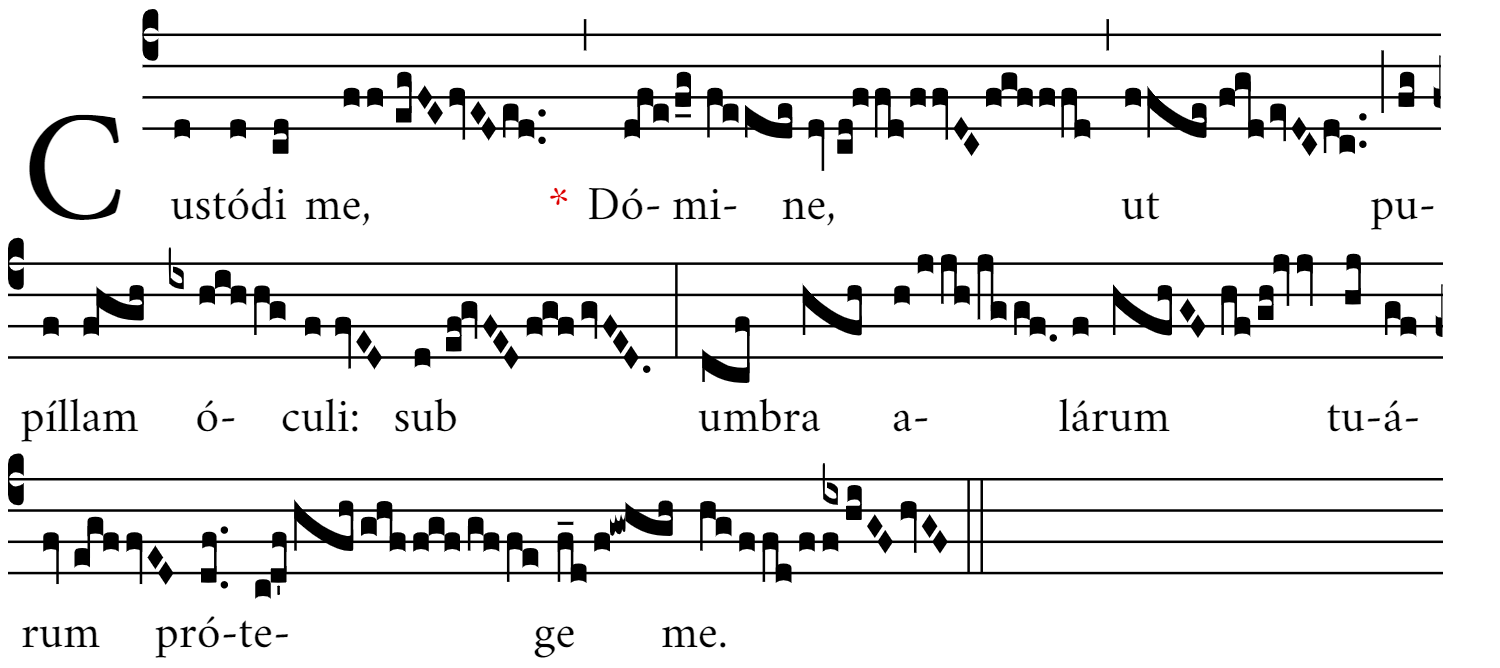

Considérons deux emplois liturgiques de ce verset du psaume 16 :

Custódi me, Dómine, ut pupíllam óculi : sub umbra alárum tuárum prótege me.

Garde-moi, Seigneur, comme la prunelle de l’œil ; à l’ombre de tes ailes, protège-moi.

On chante ce texte comme graduel à la Messe (partition ci-dessous). Depuis au moins le 8e siècle (on ne dispose pas de sources assez fiables avant), et jusqu’à la réforme de 1969, ce graduel était chanté après l’Épître sur les dons de l’Esprit (1 Corinthiens 12) et avant l’Alléluia Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddétur votum in Jerúsalem (Il est bon de te chanter, Dieu, dans Sion, et de tenir nos promesses envers toi dans Jérusalem), puis la parabole du publicain et du pharisien (Luc 18). Les lectures qui l’encadrent sont aujourd’hui variables et ne sont jamais celles citées ci-dessus.

Entre les lectures de la messe, la liturgie propose un temps de méditation avec le chant du graduel et de l’alléluia. Le texte est servi très lentement, certaines syllabes comportant une quinzaine de notes : on parle de chant mélismatique. Les mots s’entremêlent, dans l’esprit des assistants, avec les échos de l’Épître qui vient d’être lue ; pour ceux qui ont lu les textes de la messe à l’avance (c’est à dire le plus grand nombre, espérons-le), les longs mélismes se superposent également aux paroles les plus frappantes de la parabole du pharisien et du publicain qui va suivre.

Les mots sur lesquels portent les mélismes ne sont pas forcément les plus importants ; et l’accentuation latine des mots n’est pas prise en compte (ce sont parfois les dernières syllabes des mots, normalement faibles, qui portent les mélismes : Domine, tuarum ; ou bien des mots d’une seule syllabe, sub, deux fois me).

C’est que la composition de ce graduel sert son texte, mais pas seulement son texte : elle s’inscrit dans le reste de la liturgie de la Parole (on aurait dit dans le passé : messe des catéchumènes), et elle la sert dans son ensemble : garde-moi, Seigneur, pourrait gloser un fidèle de cette assemblée, garde-moi de confondre l’observance et la sincérité, comme le fait le pharisien ; garde-moi de l’esprit de division dont parle saint Paul au début de son épître.

On chante également ce verset du psaume 16 comme versicule à l’office de Complies, avec un texte légèrement modifié (passage au pluriel des deux me), après avoir écouté la lecture brève (ou capitule) et chanté le répons bref In manus tuas (En tes mains je remets mon esprit), et juste avant de chanter le cantique de Syméon :

Au contraire du graduel, la manière dont celui qui chante Complies appréhende ce verset n’est pas informée par de longs textes qui l’encadrent, mais simplement par l’heure de la journée : la nuit est comprise comme une période de danger et de tentations, et l’assistance divine est invoquée ici de manière plus immédiate.

La fonction rituelle de ce versicule n’est pas d’abord de faire méditer son texte par la communauté en prière, mais plutôt d’articuler entre elles deux parties de l’office, à la manière d’une virgule dans une phrase. Les mots individuels ne sont pas distingués les uns des autres ; la phrase est servie recto tono et le mélisme final permet d’épuiser son souffle pour reprendre une grande inspiration avant de chanter l’antienne du Nunc Dimittis.

Nous observons donc dans cette exemple deux autres formes du chant grégorien en forte dépendance avec le contexte rituel dans lequel elles s’insèrent : dans un cas, il s’agit d’une pause méditative entre deux rites intellectuellement denses (les lectures) ; dans l’autre cas, il s’agit d’une brève respiration entre deux parties de l’office.

3.5. Caractérisation du texte

Comparons deux extraits de lectures de la Messe. Il s’agit de deux lectures du même jour, le samedi des Quatre-Temps de septembre. Le choix, peu répandu, de les noter ici en français, permet de mieux faire ressortir le caractère propre des deux textes l’un par rapport à l’autre.

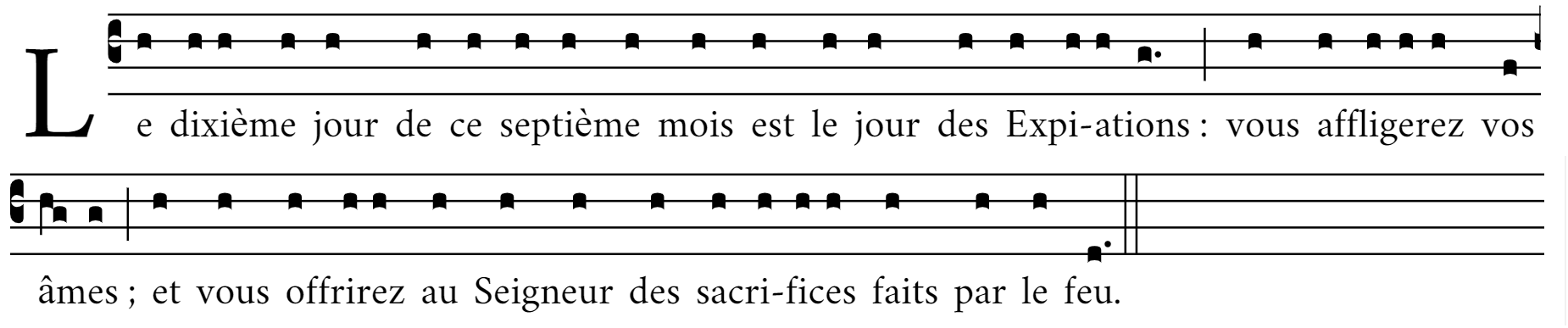

Notre premier exemple est un fragment de lecture vétérotestamentaire (Lévitique 23), chanté sur le ton dit “de la Prophétie” :

Les deux cadences intermédiaires descendent d’un demi-ton : cette dissonance produit une certaine tension mélodique, symbolique à la fois du caractère négatif des prophéties de l’Ancien Testament, et du caractère non-définitif de l’ancienne alliance. La quinte descendante de la cadence finale évoque de façon saisissante une trompette, certainement l’instrument le plus propre à la prophétie.

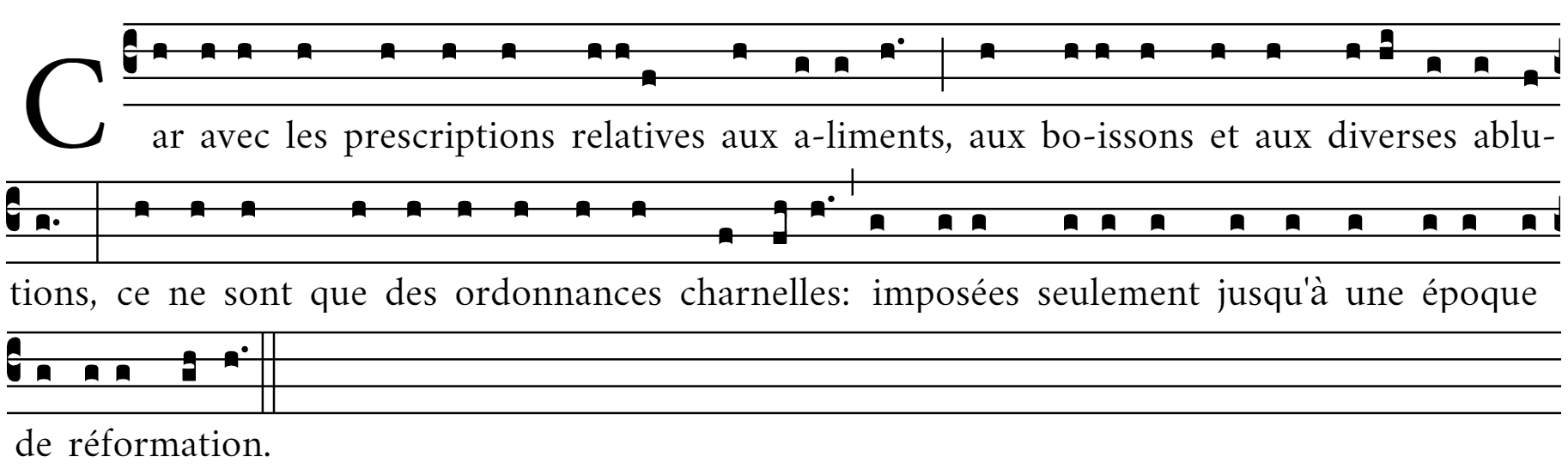

Notre second exemple est un fragment de lecture néotestamentaire (Hébreux 9), qui répond aux prescriptions de l’ancienne loi qui faisaient l’objet de la première lecture, chanté sur le ton dit “de l’Épître” :

Les cadences de ce ton sont nettement plus complexes, pas parce qu’elles sont plus ornées, mais parce qu’elles sont préparées par deux à cinq syllabes qui les précèdent. Elles correspondent éminemment à l’art de la rhétorique, au caractère d’exhortation qui se retrouve dans la plupart des Épîtres. Le chant du dernier stique un demi-ton en dessous de la corde de récitation provoque également une tension résolue par le retour sur la corde à la dernière note, autre effet rhétorique. Ce ton oblige le lecteur à articuler avec une grande netteté, à s’appuyer sur les syllabes fortes, particulièrement en latin, le français étant dans l’ensemble une langue moins accentuée et plus plane (au sens de ce mot dans l’expression plain-chant, cantus planus).

Conclusion : le chant grégorien comme critère de la musique liturgique

En nous approchant de la conclusion de cette étude, relisons la citation du saint Pape Jean-Paul II déjà imprimée plus haut : “la musique liturgique doit répondre à certaines conditions spécifiques : l’adhésion totale aux textes qu’elle présente, l’harmonie avec le temps et le moment liturgique auquel elle est destinée, la juste correspondance avec les gestes proposés par le rite. Les divers moments liturgiques exigent en effet une expression musicale qui leur soit propre, visant à chaque fois à faire apparaître la nature propre d’un rite déterminé.”

Le chant grégorien correspond à ces critères à un degré suprême et indépassable (dans l’univers musical occidental) : nous avons vu de quelle manière il est au service de son texte, s’adaptant, dans sa forme, à la solennité du jour et au temps liturgique ; s’étirant ou se raccourcissant en fonction du geste rituel qu’il accompagne, quand il ne constitue pas lui-même l’action principale de la liturgie ; se mettant constamment en étroite relation avec les autres parties de la liturgie et avec l’heure du jour ; présentant tantôt son texte dans le contexte biblique, et tantôt révélant les sens cachés de ce texte par la juxtaposition avec un geste ou une parole qui l’éclaire.

En tout ceci, il constitue la référence de la bontà delle forme, l’excellence des formes, demandée par saint Pie X pour la musique liturgique.

Jamais le Magistère n’a souhaité exclure de la liturgie les autres styles musicaux, encore que certains, comme l’opéra ou la musique pop-rock, soient irrémédiablement impropres à l’emploi liturgique. Le chant grégorien montre aux compositeurs une voie exigeante : si les compositeurs sérieux, à ce jour, ont généralement compris que le texte devait être respecté, ils doivent encore acquérir cette sensibilité au contexte rituel, au caractère propre du texte, au contexte scripturaire, à la fonction liturgique de la pièce et aux gestes qu’elle accompagne, pour espérer composer une œuvre véritablement utile et durable.

Mais qu’on ne s’y trompe pas : le chant grégorien, dans son sens le plus général, tel que nous l’avons défini, n’est pas un style parmi d’autres, auquel le Concile Vatican II aurait poliment reconnu une primauté d’honneur sans implications pratiques. S’il laisse de temps à autre un peu de place à une polyphonie ou à un cantique populaire, il continue d’irriguer toute la liturgie à travers ses tons communs, son répertoire, son exigence que toutes les parties audibles soient chantées, et son éthos, autrement dit son style, subtil compromis entre retenue et expressivité. Il est indissolublement marié au rite romain, et toute liturgie, aussi belle soit-elle, qui s’en détacherait, ne saurait prétendre au bel adjectif de « romaine ».