Note d’Esprit de la Liturgie : Esprit de la Liturgie est heureuse de présenter au public francophone la traduction d’une série d’articles du père Uwe Michael Lang, C.O., sur l’histoire de l’Eucharistie dans le rite romain, parue plus tôt dans l’année dans les colonnes de la revue liturgique américaine Adoremus. Le père Lang est un spécialiste reconnu de l’Histoire de la Liturgie ; il est en particulier l’auteur d’une remarquable contribution à l’étude de l’orientation de la prière vers l’Orient dans l’architecture chrétienne primitive (Se tourner vers le Seigneur, Ad Solem, 2006, préface du cardinal Joseph Ratzinger). Que le père Lang, ainsi que la revue Adoremus, soient ici remerciés de nous avoir autorisé et encouragé à entreprendre cette traduction, qui, nous l’espérons, permettra à nos lecteurs d’entrer plus profondément dans l’intelligence de la liturgie de l’Église.

Brève histoire de la messe dans le rite romain

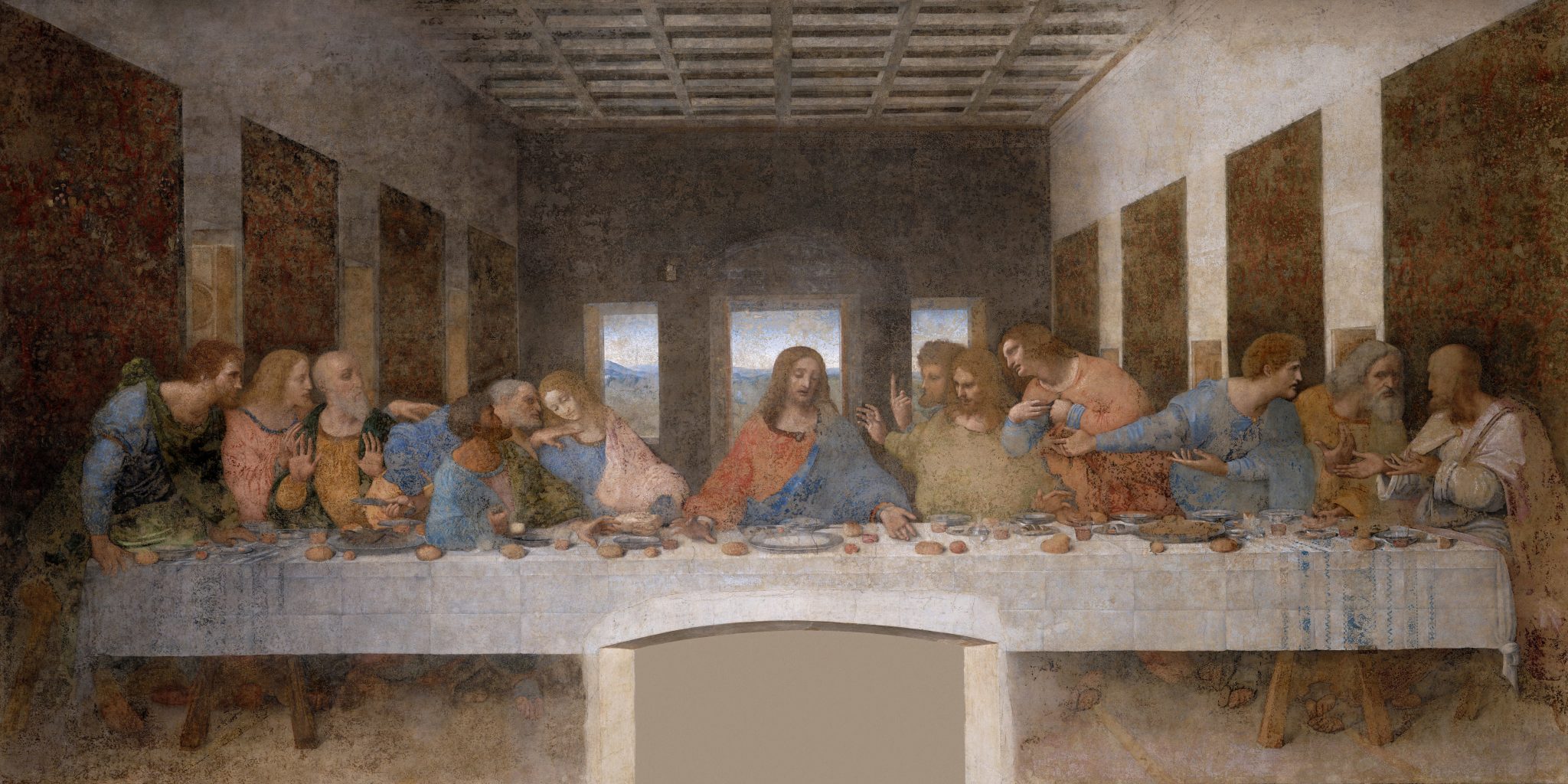

Introduction : La Cène – La première Eucharistie

Le rite romain est de loin le rite liturgique le plus utilisé dans l’Église catholique. La forme de la Messe que la plupart des gens connaissent aujourd’hui a été façonnée de manière décisive par le Siège apostolique de Rome, en contact et en échange avec d’autres Églises locales au cours des siècles. Cette série d’articles se veut un aperçu du développement de la Messe dans le rite romain jusqu’à nos jours. La compréhension de cette histoire riche et complexe aidera non seulement le clergé dans son ministère sacramentel, mais aussi les laïcs à participer de manière fructueuse à la liturgie de l’Église.

Une histoire conventionnelle de l’Eucharistie commencerait par la Cène et son impact décisif sur les premières pratiques liturgiques. Ainsi, l’historien de la liturgie Josef Andreas Jungmann, S.J., affirmait dans son ouvrage classique Missarum sollemnia : « La première Sainte Messe a été dite « la nuit même où il a été livré » (1 Corinthiens 11:23) »[1] Cependant, des études récentes ont présenté le christianisme primitif comme une réalité très diverse, et les origines de l’Eucharistie ont été soumises à une remise en question radicale. Ainsi, l’éminent spécialiste de la liturgie Paul Bradshaw voit dans le récit de l’institution tel qu’il est rapporté dans les Évangiles synoptiques (Matthieu, Marc et Luc) une tradition surajoutée au récit original d’un simple repas[2]. Cependant, de nombreux exégètes du Nouveau Testament sont plus confiants quant à l’historicité essentielle de la tradition de la Cène[3].

Une nuit dont il faut faire mémoire

Si les repas que Jésus a organisés au cours de son ministère public offrent un contexte plus large pour comprendre la Dernière Cène[4], plusieurs caractéristiques rendent celle-ci unique, avant tout sa proximité immédiate avec sa Passion. Contrairement aux autres repas relatés dans les Évangiles, celui-ci est limité aux Douze, le cercle le plus proche de ses disciples. Le cadre n’est pas celui d’une table ouverte, mais d’une salle privée qui aurait été mise à disposition par un riche mécène. Les paroles et les actes de Jésus sont intégrés à ce repas, mais ils s’en détachent et le transforment d’une manière tout à fait inattendue.

Les paroles mêmes qu’il prononça sur le pain et sur la coupe de vin en font des signes anticipant sa Passion rédemptrice.

Selon les Évangiles synoptiques, Jésus a célébré la Cène avec ses disciples le soir du premier jour des pains sans levain (Matthieu 26:17, 20 ; Marc 14:12, 17 ; Luc 22:7, 14). Comme les Juifs comptent le jour du coucher du soleil au coucher du soleil, ce repas du soir a eu lieu le 14e jour du mois juif de Nisan, date de la fête de la Pâque, après que les agneaux aient été sacrifiés au Temple dans l’après-midi. Ce jour serait un jeudi, la crucifixion ayant lieu le vendredi, « la veille du sabbat » (Marc 15:42 ; aussi Matthieu 27:62 ; Luc 23:54), le 15 de Nisan. Les récits synoptiques présentent donc la Cène comme un repas de la Pâque.

Le quatrième évangile présente une chronologie différente de celle des évangiles synoptiques : s’il s’accorde sur les jours de la semaine, il implique clairement que Jésus a été crucifié alors que la journée de préparation de la Pâque touchait à sa fin. (Jean 18,28 ; 39 ; 19,14). De manière significative, Jésus meurt sur la croix au moment où les agneaux sont abattus dans le Temple pour la célébration du repas de la Pâque le soir. La Cène a donc eu lieu la veille au soir de la Pâque, et il ne s’agissait pas d’un repas pascal. Néanmoins, elle en aurait été très proche, comme l’indique explicitement Jean 13:1, et porte donc de nombreuses marques et significations de la Pâque. Contrairement aux Synoptiques, Jean ne décrit pas le repas lui-même, mais se concentre sur le lavement des pieds des disciples par Jésus (13,2-11).

La Pâque, partie II

Du point de vue de l’historien, il semble plus probable que la Cène n’était pas un repas de la Pâque – une position soutenue par Joseph Ratzinger-Benoît XVI en référence aux travaux de John P. Meier[5]. Néanmoins, lors de tout repas officiel juif, rien ne devait être mangé sans que Dieu en soit d’abord remercié. Au début de la Cène, une forme de bénédiction du repas (berakah) aurait été prononcée. Nous pouvons également supposer l’utilisation rituelle du pain et du vin, ce dernier étant un signe particulier d’une occasion festive. Cependant, ce que Jésus a dit et fait à cette occasion était sans précédent et ne peut être simplement dérivé d’un quelconque contexte rituel juif. Les paroles mêmes qu’il prononça sur le pain et sur la coupe de vin en font des signes anticipant sa Passion rédemptrice.

Jésus était pleinement conscient qu’il était sur le point de mourir, et il prévoyait qu’il ne serait pas en mesure de célébrer la Pâque à venir selon la coutume juive établie. C’est pourquoi il réunit les Douze pour un repas d’adieu spécial qui comprendra l’usage rituel du pain et du vin, ce dernier étant un signe particulier d’une occasion festive. Si la référence à » cette Pâque » en Luc 22, 15-16 peut signifier le repas que Jésus tenait avec les Douze, elle peut aussi désigner la nouvelle réalité qu’il était sur le point d’instaurer en prévision de sa Passion. Le moment décisif du repas n’était pas l’agneau pascal habituel (que même les Synoptiques ne mentionnent pas), mais le Christ instituant la nouvelle Pâque et se donnant lui-même comme le véritable agneau. Cela serait en harmonie avec 1 Corinthiens 5:7 (« Le Christ, notre agneau de la Pâque, a été sacrifié »), et cela est également sous-entendu dans Jean 19:36, où la rubrique sacrificielle d’Exode 12:46 (également Nombres 9:12) est appliquée à Jésus crucifié : « Tu ne briseras aucun de ses os ». Le Christ lui-même est l’agneau sacrifié et la nouvelle Pâque est sa mort et sa résurrection, qui accomplissent le sens de l’ancienne Pâque. Le contenu de cette nouvelle Pâque est signifié dans la célébration de la dernière Cène, lorsque Jésus donne à ses disciples le pain et le vin comme son corps et son sang.

La promesse du sang

Les récits d’institution bibliques se répartissent en deux groupes distincts : Marc 14:22-25 est proche de Matthieu 26:26-29, tous deux faisant référence au sang de l’alliance du mont Sinaï (Exode 24:8), tandis que Luc 22:14-20, qui a une affinité avec 1 Corinthiens 11:23-27, met en avant la nouvelle alliance de Jérémie 31:31. Si le quatrième évangile ne rapporte pas l’institution de l’Eucharistie, il semblerait que Jean 6 (surtout les versets 51-58) la présuppose. Les paroles d’institution du Seigneur remplissent les cinq « critères primaires » pour les paroles ou les actes attribués au Jésus historique, tels qu’ils ont été développés par les études néotestamentaires, en particulier le critère de « l’attestation multiple » (c’est-à-dire confirmée par plus d’un récit) – pas seulement d’un motif général, tel que « Royaume de Dieu », mais d’une parole et d’un acte précis[6].

Il n’y a donc aucune raison de conclure que les paroles de l’institution ont une autre origine que Jésus lui-même

S’il est donc tout à fait plausible que les paroles dominicales lors de la dernière Cène, telles que transmises par Paul et les Évangiles synoptiques, représentent l’ipsissima vox de Jésus (le « genre de choses » qu’il aurait dites), les variations entre les quatre récits posent la question de l’ipsissima verba (ce qu’il a dit exactement). Il faut tenir compte du développement de la tradition orale et du travail d’un rédacteur final. Il semble y avoir un large consensus parmi les biblistes pour dire que Jésus a effectivement rompu le pain, l’a donné à ses disciples et a dit « Ceci est mon corps », anticipant ainsi la mort violente qu’il allait subir. Ni l’hébreu ni l’araméen n’utilisent la copule « est », mais on peut supposer sans risque que Jésus a identifié le pain rompu et partagé avec son corps et donc avec l’offrande volontaire de sa vie.

On considère généralement que les mots sur le calice ont été retravaillés après Pâques, selon des perspectives théologiques nouvelles. La version pré-paulinienne et lucanienne, évoquant une « nouvelle alliance », atténue le scandale que représente pour les oreilles juives le fait de boire du sang. Cependant, la référence à Jérémie 31:31 soulève la difficulté que ce passage n’a aucun rapport avec le sacrifice ou l’offrande de sang, et il peut représenter un ajout ultérieur, du moins tel qu’il se présente dans 1 Corinthiens. Dans Luc, la déclaration selon laquelle le sang est versé « pour vous » (Luc 22:20) suggère un usage liturgique déjà existant. En faveur de la version de Matthieu et de Marc, on peut faire valoir que l’alliance, le sang (sacrifice) et le repas sont déjà liés dans Exode 24:8, auquel il est fait allusion (voir aussi Deutéronome 12:7). Pourquoi cette version austère des paroles de l’institution, telle qu’on la trouve chez Matthieu et Marc, ne serait-elle pas la version authentique, précisément parce qu’elle est plus difficile à comprendre et à accepter dans un contexte juif ? De manière originale, les paroles de Jésus relient l’attente du Messie au serviteur souffrant d’Isaïe 53, qui donne sa vie « pour la multitude. «

Un récit des origines

Pour conclure, il n’y a donc aucune raison de conclure que les paroles de l’institution ont une autre origine que Jésus lui-même. L’apôtre Paul, qui est généralement considéré comme le plus ancien témoin de la tradition de la Cène (vers 53/54), affirme transmettre ce qu’il a reçu du Seigneur lui-même (1 Corinthiens 11,23). Le fait que Luc et lui-même incluent le commandement « Faites ceci en mémoire de moi » (1 Corinthiens 11,25 ; Luc 22,19) implique une pratique liturgique qui était déjà observée dans les communautés chrétiennes.

Le prochain article de cette série portera sur la compréhension de l’Eucharistie par les premiers chrétiens et sur le développement de sa forme liturgique.

Notes :

- Josef A. Jungmann, Missarum sollemnia. Explication génétique de la messe romaine, 2 vol. (Aubier, 1951-1952), vol. I, 7.

- See Paul Bradshaw, Reconstructing Early Christian Worship (Collegeville, MN: Liturgical Press, 2009). 3-19. ↑

- Voir surtout Brant Pitre, Jesus and the Last Supper (Grand Rapids: Eerdmans, 2015); ainsi que Craig Blomberg, Contagious Holiness: Jesus’ Meals with Sinners (Downer’s Grove: Inter Varsity Press, 2005); Richard Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony, 2nd ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 2017).

- Voir par. ex. Eugene LaVerdiere, Dining in the Kingdom of God: The Origin of the Eucharist according to Luke (Chicago: Liturgical Training Publications, 1994).

- Voir Joseph Ratzinger–Benoît XVI, Jesus of Nazareth. Part Two: Holy Week. From the Entrance into Jerusalem to the Resurrection, trans. Philip J. Whitmore (San Francisco: Ignatius Press, 2011), 112-115; John R. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus. Volume One: The Roots of the Problem and the Person, The Anchor Bible Reference Library (New York: Doubleday, 1991), 398-399.

- Les cinq « critères primaires » énumérés par Meier sont : (1) l’embarras (l’idée insupportable de manger la chair et de boire le sang du Christ ; voir Jean 6) ; (2) la discontinuité (l’originalité de la « nouvelle Pâque » de Jésus) ; (3) l’’attestation multiple (comme on l’a vu) ; (4) la cohérence (avec la mission de Jésus et en particulier avec sa Passion) ; (5) le rejet et l’exécution de Jésus (l’aliénation causée par la difficulté et la nouveauté de ses paroles). Voir Meier, A Marginal Jew, vol. I, 168-177.