En cette saison de Noël 2022, Esprit de la Liturgie publie en feuilleton une synthèse des connaissances disponibles sur l’histoire des Noëls populaires en France, par notre ami Louis-Marie Salaün, que nous remercions et félicitons pour ce travail considérable, abondamment sourcé et annoté, et d’une grande érudition, auquel nous souhaitons une large diffusion. Les appels de notes renvoient à la fin de l’article.

Louis-Marie Salaün est passionné par le chant liturgique (spécialement le chant grégorien), les musiques anciennes (médiévale, Renaissance et baroque) et traditionnelles. Il s’intéresse beaucoup aux pratiques vocales liés au chant liturgique. Depuis plusieurs années il s’intéresse de très près à la musicologie et a la liturgie (pour les deux formes du rit romain). Il possède une longue pratique du chant dans le cadre liturgique (chantre en paroisse, chef de chœur, choriste et chantre de schola). Il est actuellement chantre à la cathédrale de Troyes, membre du chœur grégorien et du chœur polyphonique de cette même cathédrale. Il pratique la musique (instruments anciens et traditionnels) au sein de formations amateur qu’il a lui-même fondé.

Introduction

Pour reprendre les mots d’un musicien et harmonisateur bien connu1, on peut affirmer avec raison que « peu de thèmes ont été plus abondamment et mieux chantés par les peuples que celui de la Nativité ». Et c’est très vrai pour ne parler que de notre France, où les noëls, dit-il « forment la veine la plus féconde de toute la lyrique populaire ».

En effet, s’il est des chants qui nous sont familiers et que nous aimons à entendre et chanter quand vient Noël, ce sont bien nos beaux noëls populaires. Ils nous sont devenus familiers mais connaît-on vraiment leurs origines, leur Histoire…et leurs histoires ?

Le but de notre document – sans prétendre être une étude musicologique complète sur le sujet – est d’informer le lecteur sur l’origine de cette tradition musicale des noëls populaires, et de donner un aperçu d’ensemble sur ce répertoire si particulier, si riche, si varié et si beau. Nos sources nous permettrons d’aborder un peu plus en détail le répertoire de telle ou telle province, pour être au plus près de nos traditions locales.

Parce que la fête de Noël est intimement liée à notre religion catholique, nous évoquerons les connexions étroites entre ces airs populaires et le chant grégorien, qui fut à partir du IXème siècle2 à l’origine de la naissance de la polyphonie. Nous verrons également le parcours du noël populaire au fil des époques, entre liturgie et « paraliturgie ».

Entrons sans plus tarder à la découverte de ces timbres et textes qui, chacun à leur manière, dans leur langue, leur patois, leur dialecte célèbrent depuis huit siècles, la naissance du Sauveur et la joie de Noël.

1. Pourquoi chanter Noël

Puisque Noël est avec Pâques, l’une des plus grandes fêtes liturgiques de la religion catholique, et que la liturgie accorde une place importante au chant, il nous est bon d’entamer notre sujet en nous posant cette question : pourquoi nous chrétiens, chantons-nous ?

Nous chantons parce que nous sommes sauvés, et parce que nous répondons à la Parole de Dieu par le chant. Dans l’histoire du Salut, à l’intervention salvatrice de Dieu il y a une réponse de l’homme sauvé, par le chant. Au long de l’Histoire Sainte, quand Dieu intervient pour sauver un homme ou un peuple, celui-ci répond en chantant : cantique de Daniel, cantique de Jonas3…

Comment ne pas imaginer que cette nuit bénie, alors que le peuple d’Israël attendait depuis si longtemps la venue du Sauveur, qui devait racheter la faute de nos premiers parents et nous rendre l’héritage céleste si malheureusement compromis4, fut l’occasion de chanter la gloire de Dieu ? De la même manière que Zacharie chanta le Benedictus après avoir recouvré la vue à l’annonce de la naissance de Jean-Baptiste, que la Sainte Vierge chanta le Magnificat après avoir reçu de l’ange l’annonce qu’elle enfantera le Sauveur et que Siméon chanta le Nunc Dimittis lors de la présentation de Jésus au temple, on peut imaginer que les anges et les bergers chantèrent la naissance du Sauveur.

Si l’Évangile de la messe de minuit5 nous dit : « Et soudainement apparu avec l’ange la multitude de l’armée des Cieux qui louaient Dieu en disant : Gloire à Dieu dans les hauteurs des Cieux », l’antienne du Magnificat des vêpres du jour de Noël, ajoute : « Aujourd’hui le Christ est né, aujourd’hui le Sauveur c’est manifesté, aujourd’hui les anges chantent sur la terre… ». On peut raisonnablement penser que les anges ne se sont pas contentés de réciter le Gloria mais de le chanter. Et l’on imagine bien les bergers revenus de la crèche, répondre à cet émerveillement en chantant.

La littérature savoureuse de nos beaux noëls populaires français ira jusqu’à attribuer aux anges la composition musicale du gloria. Ainsi ce noël provençal du XVème siècle « C’était à l’heure de Minuit » dont le deuxième couplet nous dit : « En ce saint jour, tout plein d’appâts, les anges ne sommeillaient pas ; ils composaient leur Gloria : Alleluia ! ».

Bien des siècles plus tard, lorsque la liturgie célèbrera la fête de Noël c’est encore en chantant que la naissance de Jésus sera annoncée et proclamée avec le chant grégorien « Puer natus est nobis… » et tant d’autres pièces si belles sur des textes de l’Ancien Testament. Ainsi pouvons-nous expliquer les raisons qui ont poussé les peuples et particulièrement, le peuple de France à chanter Noël, d’abord dans l’église pendant la liturgie mais aussi assez rapidement, sur les parvis de celles-ci dans les palais royaux, et jusque dans les plus humbles chaumières de nos villages.

Première partie : origines, histoire et évolution des noëls populaires

« Amis j’entends le chant des anges, ils annoncent dans leurs louanges un enfant, Roi des Cieux »

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort

2. Les origines des noëls populaires en France

A partir du moment où Noël fut célébré avec grande solennité, l’homme a cherché en parallèle à fixer le souvenir de cette belle fête par diverses formes d’art : peinture, poésie, sculpture mais aussi et surtout musique !

D’une certaine manière, on pourrait faire remonter les premiers chants de Noël au jour de la naissance du Christ lorsque les bergers « s’en retournèrent, célébrant les louanges et la gloire de Dieu à cause de tout ce qu’ils avaient vu et entendu selon qu’il leur avait été dit »6.

On estime généralement que les noëls en France sont nés aux alentours du XIème siècle. Certains musicologues n’hésitent pas à dire que le genre du noël populaire est né en France. On dit que le plus ancien noël qui soit noté (c’est-à-dire ayant une partition) serait le célèbre « Entre le boeuf et l’âne gris » daté du XIIIème siècle7.

C’est d’abord dans le contexte liturgique qu’il faut situer l’apparition des premiers noëls, sous forme de proses ou de tropes. Nous allons développer maintenant ces deux genres particulièrement en vogue durant l’époque médiévale.

2.1. Les hymnes ou proses de Noël

En dehors des pièces grégoriennes de la messe de la nuit, de l’aurore et du jour dont on peut faire remonter la composition au IXème siècle (c’est la période de composition de la majorité du répertoire du chant « Romano-Franc » ou plus exactement « chant Messin » qui plus tard sera nommé chant grégorien en hommage à Saint Grégoire), il a existé au XIIème siècle par exemple d’autres compositions musicales utilisées dans le cadre de la liturgie : les proses ou hymnes8.

Ainsi, le moine Adam de Saint Victor écrit la prose « In natale Salvatoris » consacré à l’heureux événement de Noël :

En ce jour de la naissance du Sauveur, Nous, créatures, répondons au chant des Anges : Par l'harmonie de voix diverses, Mais pleines d'ensemble, formons un doux concert. Heureux jour, que celui-ci dans lequel, Coéternel au Père, le Sauveur naît d'une Vierge ! Heureux et agréable jour ! Le monde se réjouit d'être éclairé par la lumière du véritable soleil.

2.2. Les tropes de Noël

Parmi les autres développements du chant et du texte liturgique au Moyen-Âge, on trouve ce que l’on appelle des tropes. La liturgie de la Nativité utilise également cette forme, qui donna elle aussi plus tard naissance au genre du noël populaire. Au IXème siècle, le moine Tutilon de l’abbaye de Saint Gall (Suisse) écrivit pour la fête de Noël le trope « Hodie cantandus est », qui passe pour l’un des premiers du genre.

Qu’est-ce qu’un trope ?

C’est l’intercalation d’un texte nouveau dans un texte chanté authentique et officiel9. Ce fut d’abord l’adjonction d’un texte sous les mélismes10 de l’alleluia ou du kyrie.

Qu’est-ce qu’une pièce tropée ?

C’est une pièce où, dans le but pieux de rendre une fête plus solennelle en allongeant l’office sacré, on a intercalé de nouvelles paroles destinées à préparer ou développer les paroles du thème primitif. Les tropes sont donc des fragments poétiques chantés paraphrasant un texte liturgique.

Pour la fête de la Nativité il y a par exemple le trope de l’introït « Puer natus est nobis ». Le texte de l’introït est le suivant : « Un enfant nous est né et il nous a été donné un fils ; il portera sur son épaule la marque de son empire, et il sera appelé l’Ange du grand conseil ».

Et voici ce même texte enveloppé de son trope :

« Réjouissons-nous aujourd’hui parce que Dieu est descendu des Cieux, et pour nous sur la terre un enfant nous est né, depuis longtemps prédit par les prophètes, et il nous a été donné un fils. Nous l’avons déjà appris de son Père dont il portera sur son épaule la marque de son empire, et la puissance et l’empire sont dans sa main, et il sera appelé Admirable, Messager de Paix, l’Ange du Grand Conseil ».

Il existe principalement deux formes de tropes utilisés dans la liturgie médiévale :

– le trope mélogène ou trope d’adaptation : on place un texte syllabique sous une mélodie existante11 ;

– le trope logogène : composition d’un texte nouveau que l’on place sous une mélodie nouvelle.

2.3. Les noëls farcis

En dehors du trope, se développe ce que l’on appelle le noël « farcis »12. Il consiste en le mélange de la langue latine et de la langue vernaculaire au sein d’un même texte.

Au fur et à mesure que la langue française se construit, son utilisation verra le jour dans la liturgie, même si le latin reste la langue des offices religieux. Dès la deuxième moitié du XIIème siècle, plusieurs parties de l’office sont en français, ainsi que l’indique en 1192 l’évêque de Paris Eudes de Sully : « le jour de Noël, deux prêtres vêtus de chapes de soie entremêlent dans la récitation de l’épître et de l’évangile, des réflexions ou des prières en langue commune. Près du jubé se placent des groupes d’enfants de chœur qui donnent la réplique au célébrant en chantant des vers français, paraphrase des textes liturgiques ».

Le noël farci perdurera jusqu’à la Renaissance. L’un des exemples le plus connu du noël farci est sans doute ce noël qui reprend le texte de l’hymne « Conditor Alme siderum » :

CONDITOR fus le nom pareil Qui fist la Lune et le Soleil, Et les Estoiles pour tout vray ; Noël, c'est un nom sans pareil. TU CREAS tant que nous avons, Ciel et terre, mer et poissons, Et pour ce dire en doit on : EXAUDI PRECES SUPPLICUM.

Un noël Poitevin du XVème siècle utilise le procédé du texte farci :

FIDELIS PICTAVIA, Peuple doux et débonnaire, PROPTER HEC NATALIA Doit chanter ne se doit taire

Ou bien encore cet autre noël :

Célébrons la naissance NOSTRI SALVATORIS Qui fait la complaisance DEI SUI PATRIS

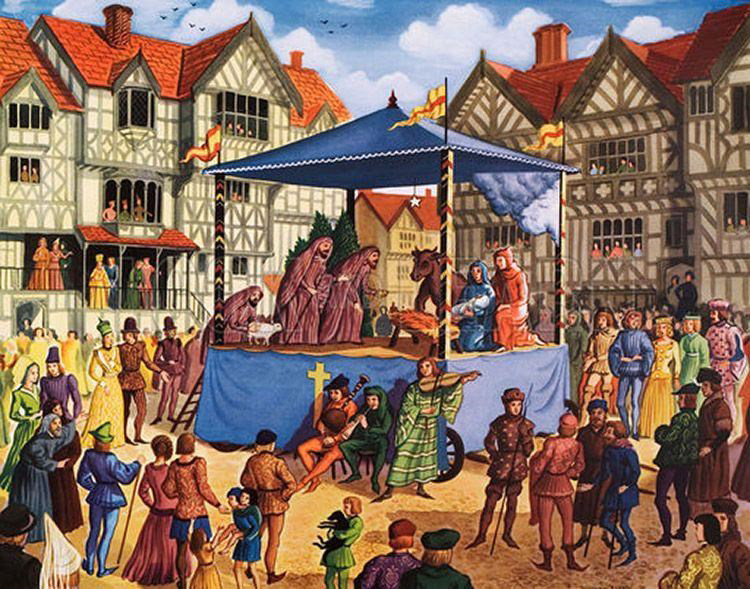

2.4. Le chant dans les drames liturgiques

À la suite des tropes, se répandent à partir du XIIème siècle, ce qu’on appelle les « drames ». Le drame liturgique est une représentation théâtrale qui met en scène les fêtes liturgiques importantes, et raconte des événements de l’Histoire Sainte. On va ainsi jouer et chanter par exemple la scène de la Nativité (et même de l’Épiphanie). Au départ, le drame est une cérémonie religieuse que l’on joue à l’intérieur des églises dans le cadre de la liturgie. Nos noëls populaires sont directement issus de ces drames, qui furent en quelque sorte, les premières pièces de théâtre.

D’abord limités à certains diocèses, les drames vont rapidement s’étendre à d’autres et l’on verra naître des offices tels que « l’office des prophètes du Christ », le « drame des Pasteurs » et « l’office de l’étoile ». Par la suite, les drames seront joués sur les parvis des églises et cathédrales, ils prendront alors le nom de « Ludus de Nativitate Domini » c’est-à-dire un jeu chanté d’un bout à l’autre et noté en neumes. À Sens (Yonne) au XIIIème siècle, pendant qu’une procession amenait à l’église Saint Étienne où se célébrait la messe, la plus belle jeune fille de la ville juchée sur un âne, on chantait la prose suivante qui était déjà un noël populaire : « Orientis partibus, Adventavit asinus, Pulcher et fortissimus »

Écoutons maintenant le récit du drame des Pasteurs tel que le relate Noël Hervé dans son ouvrage « Les noëls français, essai littéraire et historique » :

l’Office nocturne de Noël, après le chant du Te Deum, commence l’Office des pasteurs. Une étable est préparée derrière l’autel et on y a placé par avance une statue de la Vierge. Tout d’abord, un enfant, placé très haut devant le choeur, et figurant un ange, annonce la naissance de Notre-Seigneur à des chanoines qui jouent le rôle de bergers. Ceux-ci entrent dans le choeur, pendant que l’ange leur dit : — Ne craignez pas, car je viens vous annoncer une grande nouvelle. Aujourd’hui il vous est né un Sauveur… Dans les tribunes de l’église se tiennent, tels des anges, plusieurs autres enfants qui chantent à haute voix : — Gloire à Dieu dans les cieux ! Les pasteurs, en entendant ces voix, s’avancent et reprennent : — Paix sur la terre… Pax in terris nunciatur In excelsis gloria. (…) . Mediator homo Deus Descendit in proprio, Ut ascendat homo reus Ad admissa gaudia. Eia ! Eia !

Les drames liturgiques connurent leurs heures de gloire, mais aussi leur déclin. En effet, ces représentations dont le but initial était d’embellir la liturgie de l’office où de la messe, d’édifier la piété des fidèles, finissent par dégénérer en « mascarades licencieuses » à l’image de la « fête des fous ». Aussi, l’Église fit sortir des édifices religieux les drames. Mais là encore, même en dehors des églises, des abus se produisirent, conduisant l’Église à interdire purement et simplement la tenue de ces représentations qui n’avaient plus grand chose de religieux. « Depuis longtemps d’ailleurs, ces représentations théâtrales étaient prétextes à satires et s’émaillaient peu à peu au gré des acteurs de plaisanteries grossières, d’équivoques obscènes, comme on en peut trouver à chaque page de Gargantua ou de Pantagruel » nous dit Noël Hervé.

Les drames liturgiques et les « Mistères » (du latin « ministerium ») furent interdits par l’Église au XVème siècle. En 1485 le concile de Sens (Yonne) recommande d’éviter les danses et jeux de théâtre qui profanent les temples « et que si l’on fait quelque chose, que ce soit honnêtement, sans empêchement des offices, ni barbouillages de figures »14. Au siècle suivant, le Parlement interdit également la représentation des mystères sacrés par un décret du 17 novembre 1548, en ces termes : « La Cour a inhibé et défendu, inhibe et deffend aux dicts suppliant de jouer le mystère de la Passion notre Sauveur, ne autres mystère sacrez, sur peine d’amende arbitraire ; leur permettant néanmoins de pouvoir jouer autre mystère prophanes, honestes et licites, sans offencer ou injurier autre personne ».

1. Il s’agit de Bernard Lallement qui harmonisa de très nombreux chants et noëls populaires

2. Avant que naisse le chant Messin (appelé plus tard chant « grégorien ») au IXème siècle, il existait en Gaule le chant Gallican.

3. Extrait des notes personnelles de l’auteur prise à l’occasion d’un stage de chant grégorien dirigé par Dom Daniel Saulnier en 2019

4. In litt. « Les noëls français, essai historique et littéraire » par Noël Hervé

5. Évangile selon Saint Luc, ch. 2

6. Évangile selon Saint Luc, ch. 2 : 20

7. Recueil de chants de Noël « Noël ! Chantons Noël » de Paul ARMA aux éditions ouvrières, juillet 1942

8. Lorsqu’il s’agit d’un chant liturgique hymne s’emploi au féminin. On parlera en revanche « d’un hymne national »

9. « Histoire de la poésie liturgique au Moyen-Âge » par Léon Gautier

10. Un mélisme est une longue vocalise (plusieurs notes sur une même syllabe) que l’on retrouve dans le chant grégorien.

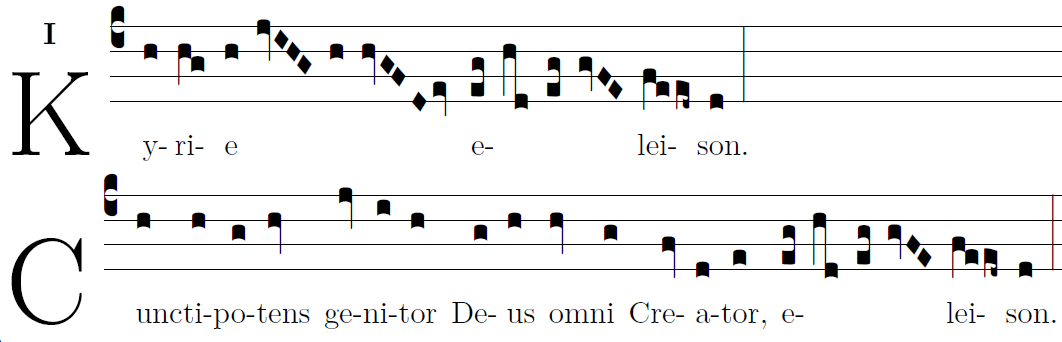

11. C’est le cas de la plupart des Kyrie grégoriens : Kyrie « Cunctipotens genitor Deus », représenté ici, ou le kyrie « Orbis factor »

12. Le chant farci est un chant dont on ajoute des paroles latines à un chant en langue vernaculaire. Farci veut dire « entremêler ».

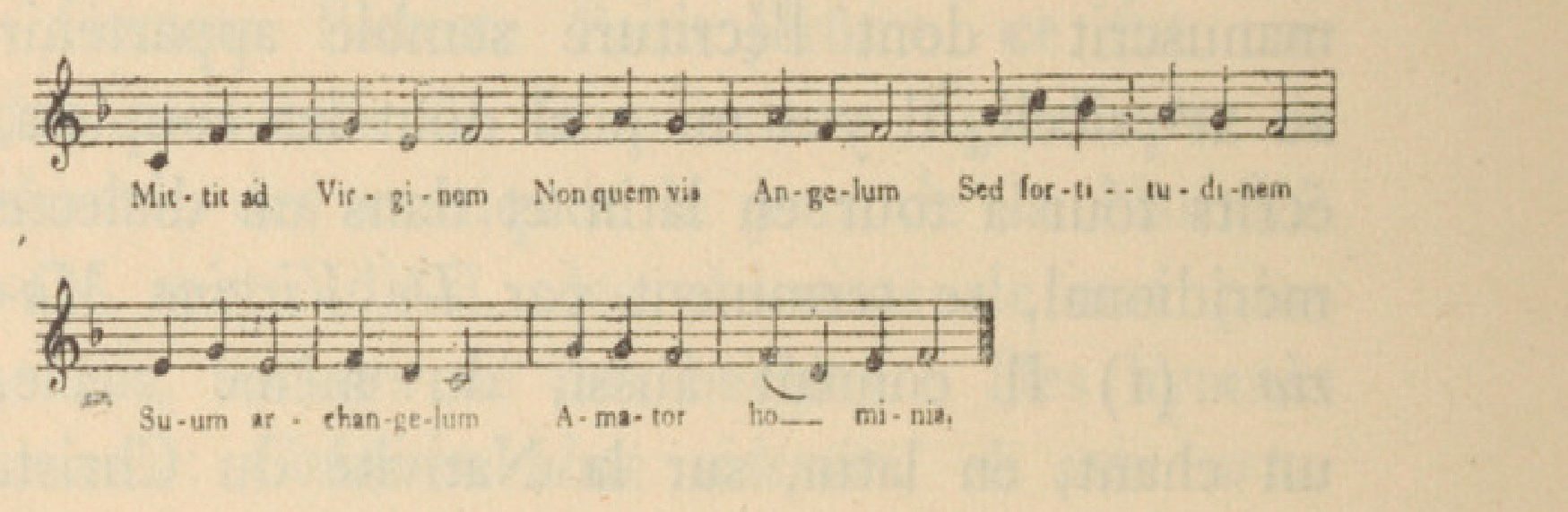

13. La mélodie de cette prose est ici transcrite en notation moderne. La notation médiévale originale est en neumes.

14. In « La belle bible des noëls Guérandais » par Fernand Guériff

Dans le prochain épisode de cette série, Louis-Marie Salaün en viendra au cœur du sujet, et parlera des Noëls populaires en général, sans acception d’époque ou de lieu, sous l’angle littéraire et musicologique : caractéristiques musicales, forme, rythme, timbre, emploi, langue, poésie…

Dans le troisième épisode, sera abordée le détail de leur histoire.